Dia 23 de setembro, assinalou-se o Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Meninas.

“O que é o tráfico, senão a solução para o problema de oferta de prostituição?”

— Kajsa Ekman

De acordo com dados da ONU:

• As mulheres constituem mais de 80% dos casos reportados de vítimas de tráfico;

• 79% dos casos reportados de tráfico de seres humanos é para fins de exploração sexual;

• As mulheres constituem 85% das vítimas de tráfico para exploração sexual.

Tráfico, migração e colonialismo

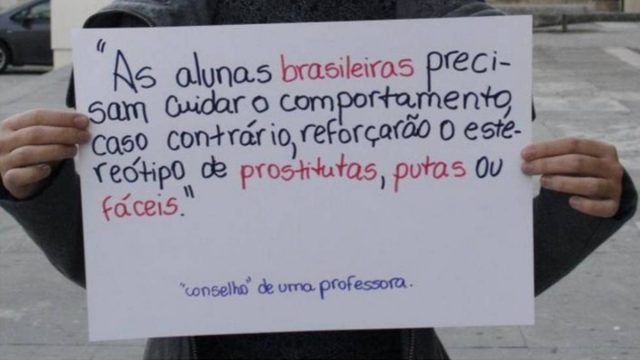

Eu sou uma mulher brasileira que vive em Portugal. Em Portugal, brasileira é sinônimo de puta. O estereótipo é muito difundido e, alguém poderia se perguntar, por que brasileira é sinônimo de prostituta? Por que “brasileira”, especificamente, mas não ‘italiana’, não ‘francesa’, não ‘norueguesa’, não ‘cubana’? Por que o marcador de nacionalidade confere esse rótulo?

O fundamento do estereótipo é multifacetado. De um lado, a base para isso está relacionado a um período de migração intensa, dos anos 1990 aos anos 2000, em que a alternativa para mulheres brasileiras era, quase sempre, a prostituição. Repare que essa transição dos anos 80 e 90, no Brasil, foi um momento de forte crise: no olho do furacão com as dívidas externas contraídas junto ao FMI e o Banco Mundial pela ditadura militar para o projeto “desenvolvimentista” e de “industrialização”. A inflação alta e descontrolada que significava, para as pessoas trabalhadoras, que às vezes recebiam o salário pela manhã e à tarde já não conseguiam comprar um pacote de arroz ou leite. Falamos em cifras, em plano econômico, mas na realidade miúda da vida cotidiana, isso significava fome, insegurança, incertezas, desemprego, violência e tudo que isso implica quando você é pobre, quando você é mãe, quando você tem uma família para sustentar.

O Brasil saía de uma ditadura para uma democracia pouco sólida e credível, Portugal havia derrubado uma ditadura há 15 anos num processo bastante mais significativo em termos de consciência popular, marcando a chamada Revolução do 25 de Abril ou Revolução da Liberdade, e estava, nessa altura, solidificando seu sistema nacional de saúde, planejamento familiar, sistema educacional e outras estruturas básicas de um Estado Social assente em políticas de bem-estar. Contraste a diferença.

Dada a proximidade política e linguística entre os países, por motivos óbvios e não necessariamente positivos, parece bastante óbvio porque Portugal parecia o destino para o qual se fugir, tal qual refugiados, de uma realidade miserável. Mulheres imigrantes são, aproximadamente, metade das pessoas em situação de prostituição apenas em Portugal. Brasileiras figuram como 65% dessas imigrantes (OLIVEIRA, 2017). É claro que o que está aqui em evidência é, inquestionavelmente, o fator colonial. O povo brasileiro, num país empobrecido por séculos de colonialismo europeu e, na ressaca da ditadura, pela política externa imperialista dos Estados Unidos, foge para o país que enriqueceu como seu colono explorador. E nós sabemos qual era a posição das mulheres, enquanto colonizadas, relativamente ao homem colonizador. Trabalhadora braçal e prostituta.

Ainda é esse o movimento para a maioria das mulheres brasileiras que emigram para a Europa, 500 anos depois: trabalho precário fazendo limpezas, servindo comida ou cuidando dos filhos dos europeus… ou puta dos homens europeus.

Realidade e teoria

Recentemente, duas mulheres acadêmicas bastante conhecidas na militância da esquerda anunciaram que estavam preparando um livro para publicação que falaria sobre o “trabalho sexual da ótica marxista”. Não que fosse preciso dizer, tendo em vista a escolha deliberada de adotar a linguagem proxeneta de eufemizar a prostituição como “trabalho sexual”, mas ambas são favoráveis às políticas que regulem e prostituição como “trabalho” (embora, no Brasil, a prostituição não só não é ilegal, como já está listada no Catálogo Brasileiro de Ocupações). Lembrei imediatamente do relato doloroso escrito por Vanessa Danieli, sobrevivente da indústria do sexo, contando que se realmente tivesse tido escolhas, ela teria escolhido ser escritora e não “trabalhadora do sexo”. Cito um trecho:

“Ainda somos propriedade, ainda somos produtos, mas sempre seremos seres humanos, ninguém liga para esse detalhe tão insignificante que poderia mudar uma sociedade.

Talvez deixando de alocar nos ofícios as pessoas pelo gênero e raça, e começarmos a talvez alocar pessoas pelo que ela faz de melhor poderíamos nessa nova realidade dar o poder de escolha para a mulher, qualquer escolha na vida em que ela vai contribuir para uma sociedade melhor para todos.

E, sejamos bem honestos, se nessa sociedade ela é apontada como um ser que faz coisas terríveis ao se prostituir, ela não escolheria a prostituição, porque coisas terríveis acontecem, porque essas coisas são impossíveis de esquecer e porque viver com isso é terrível.

Eu seria escritora, escreveria muitos livros e roteiros para filmes, séries e publicidade. Eu seria escritora, não precisaria ser famosa, só precisaria contribuir para uma sociedade melhor e poder viver, poder viver sem algo terrível, e só lembrando que: não foram coisas terríveis que eu fiz, foram coisas terríveis que fizeram comigo.”

Também lembrei do livro autobiográfico de Rachel Moran (Paid for — my journey through prostitution), sobrevivente da prostituição na Irlanda; do livro autobiográfico de Sonia Sanchez (Ninguna mujer nasce para puta), boliviana sobrevivente da prostituição e do tráfico sexual; lembrei da luta incansável de Cleone Santos, sobrevivente da prostituição de São Paulo, que hoje ajuda outras mulheres na prostituição através de seu trabalho e liderança na ONG Mulheres da Luz; lembrei de Mihlali Meji, sobrevivente da África do Sul e hoje abolicionista em luta, à frente da ONG Embrace Dignity e do movimento Kwanelle; de Sabrina Valisce, da Nova Zelândia, que foi ativista pelo “trabalho sexual” e hoje é abolicionista, co-fundadora da associação abolicionista de sobreviventes SPACE International; lembrei de Vednita Carter, sobrevivente dos Estados Unidos; lembrei de Amelia Tiganus, sobrevivente de tráfico e prostituição da Romênia; e lembrei de tantas outras que há anos têm sido grandes ativistas abolicionistas, usando sua infeliz e desumana experiência nessa indústria, expressão máxima da misoginia e da desigualdade do Capital, para lutar contra aquilo que chamam Estado Cafetão ou Estado Proxeneta.

Então contrasto seus escritos, depoimentos e suas lutas com as mulheres de boa vida, pesquisadoras acadêmicas que escrevem sobre isso e fazem lobby sobre um “trabalho sexual” sem nunca terem passado pela prostituição ou pelo tráfico, como a intelectual italiana Silvia Federici, por exemplo, que pode viajar o mundo falando sobre “trabalho sexual”, e as outras duas acadêmicas brasileiras que citei anteriormente, muito conhecidas na Esquerda.

Silvia Federici, autora conhecida pela obra “Calibã e a Bruxa”e pelo ativismo por salários pelo trabalho doméstico, participa de um evento “pró-trabalho sexual” com a AMMAR, Associação de Mulheres Meretrizes da Argentina.

A prática feminista não nasce da teoria: é a teoria feminista que nasce da prática. Entender isso é fundamental. Não podemos definir nossas pautas, com o objetivo de efetivamente transformar as nossas condições materiais e a nossa realidade, apenas através do exercício teórico e retórico. Qualquer estratégia deve passar pelo confrontar da realidade violenta que as mulheres vivem. É impraticável que mulheres da classe média façam da realidade material e violenta das mulheres trabalhadoras um mero exercício de retórica para suas intelectualidades, uma possibilidade de estratégia política daquilo que é a sobrevivência cotidiana, através do trauma e da destruição das mulheres enquanto sujeitos políticos na luta, de mulheres pobres e vulneráveis.

O contexto específico brasileiro

O Brasil vive, nesse momento, uma crise econômica, política e social, como esperado. Para ser precisa, estamos em crise, pelo menos, desde 1500. Essa, contudo, tem sido especialmente cruel, pois se desenvolve através de uma sequência de cortes astronômicos na previdência social, na saúde, na educação, nas leis trabalhistas, nos programas sociais, e, para completar, a pandemia que tem empilhado, até agora, 130 mil corpos no país.

A destruição progressiva do Estado Social estava em crescente desde o governo Dilma. Apesar de todas as reformas e políticas assistenciais dos anos Lula, a opção política da conciliação de classes pela governabilidade fazia dessa destruição do Estado Social uma certeza. A dúvida aqui era o “quando”.

Temer foi colocado para segurar firmemente o volante mirando para o abismo, depois veio Bolsonaro e enfiou o pé no acelerador. Estamos em queda livre agora.

Em meio à pandemia, pelo menos 7 milhões de mulheres trabalhadoras perderam postos de trabalho. Mulheres trabalhadoras já têm pouca segurança laboral no Brasil, já que a discriminação sexual que nos penaliza por ter filhos, por amamentar e até pela mera possibilidade/vislumbre de um dia engravidar automaticamente nos coloca no lado mais fraco da corda na hora de “negociar com o patrão”. Foram especialmente penalizadas na reforma trabalhista e reforma da previdência levada a cabo pelo governo Bolsonaro-Guedes. Mulheres são o rosto do trabalho inseguro, informal, mal remunerado e de jornadas longas e exploratórias. Somos a maioria. Se falarmos em raça, então, esse “rosto” do trabalho e da vida precária torna-se cada vez menos branco à cada detalhe adicionado à figura maior. E é nesse cenário que discutimos prostituição.

Nesse cenário em que é preciso reconhecer a desigualdade social, o desmonte de um Estado Social que nunca chegou sequer a ser forte, o rastro podre e sanguinário de um país que foi colonizado e escravizado quase quatro séculos, de capitalismo dependente, que nunca teve uma experiência real e massiva de participação popular nos rumos do poder — nem mesmo na sua independência, que não foi “conquistada” pelo povo ultrajado com a exploração, mas sim “declarada” pelos próprios imperadores coloniais!

Nesse cenário em que, hoje, com uma crise econômica, com uma política genocida no campo (incluindo aqui a queimada da Amazônia, de Chapada, do Pantanal) e nas cidades –, onde mulheres são as mais penalizadas em termos de sobrevivência e autonomia financeira… É nesse cenário que a exploração sexual surge como saída “viável” para a sobrevivência das mulheres, culturalmente aceite e até difundida com um cínico apoio entre aqueles que dizem lutar pela classe trabalhadora.

Nós, mulheres brasileiras, não podemos nos dar o luxo de tirar o imperialismo e o colonialismo do centro das nossas análises para entender a organização do poder no nosso contexto.

Não podemos esquecer que nosso país é atravessado pela pobreza porque somos explorados por países da Europa nos últimos 500 anos e “neocolonizados” pelos Estados Unidos nos últimos 100, pelo menos. Não podemos esquecer o que esses cinco séculos de exploração fizeram ao Brasil e o que significam na nossa vida cotidiana, concreta, o nosso dia-a-dia na luta pela sobrevivência e para criar os nossos filhos: sem casa, sem transporte, sem comida, sem trabalho, sem saúde, sem lazer, sem segurança. Um país que tem todas as condições para ser soberano e autossuficiente, mas que vende as riquezas naturais (cobre, pré-sal, petróleo) até a própria terra e a própria produção de alimentos — enquanto mantém uma população gigantesca literalmente na miséria sem ter o que comer! Não são processos separados que ocorrem ao mesmo tempo: são dois lados da mesma moeda. É preciso que a classe trabalhadora passe fome para exportar esses alimentos. É preciso que as mulheres no campo não tenham terra para que haja Blairos Maggis. É preciso haver favela para haver Marinhos e Bolsonaros.

Nossa política foi construída assim. Ninguém no Brasil é pobre por acaso. Mulheres não são maioria na pobreza por acaso — e também não é por acaso que são maioria na prostituição.

A prostituição não pode ser a única via de sobrevivência das mulheres face à pobreza.

Sermos vendidas para homens não pode ser a lógica — especialmente, não pode ser a lógica da esquerda apresentada às mulheres trabalhadoras — para a crise do capitalismo.

Os ricos criaram a crise e lucram com ela. Os ricos paguem a crise!

Temer, Bolsonaro, família Odebretch, família Marinho, família Safra, família Batista, família Maggi — que os donos de bancos, que enriquecem com a nossa falta de moradia; que os donos de latifúndios, que enriquecem com a nossa falta de alimentos; que os donos da mídia, que colocaram esses genocidas no poder e que normalizam a exploração das mulheres como prostitutas dos homens — que ELES paguem a crise.

Não nós! Não as mulheres!

Não as mulheres trabalhadoras sendo exploradas sexualmente, servindo de bonecas de plástico dos homens.

Cafetões, exploradores, prostituidores e todos aqueles que apoiam a manutenção desse poder — seja com o discurso genocida da direita ou discurso floreado de esquerda — não passarão!

Não por cima de nós!

Aline Rossi, Setembro de 2020