A maternidade perpassa invariavelmente pelo momento do parto. Desejado por algumas e temido por muitas, quase todas as mulheres têm uma história de parto para contar, geralmente trágica, sobre o que aconteceu com a prima, com a vizinha, com a tia da amiga, e por aí vai. O que pensamos ser lugar-comum, ir até um hospital maternidade para ganhar o bebê, pode ser o cenário gerou os desfechos negativos.

O parto é um evento fisiológico do corpo feminino e nem sempre fomos obrigadas a ir até hospitais para poder legitimar a chegada de um novo cidadão ao mundo. Escassas são as informações de cunho científico sobre as práticas de parto dos povos indígenas no Brasil. O que sabemos é que esse sempre foi um evento exclusivamente feminino. No contexto do Brasil Colônia, as mulheres negras em situação de escravidão, quando grávidas, não dispunham de nenhuma modificação em sua rotina de trabalho por conta de sua condição. Após o nascimento, o bebê era negligenciado enquanto representasse uma despesa a mais ao “senhor de engenho”, e visto como um empecilho por causar a diminuição da produtividade da mãe, que passa a querer se dedicar ao filho. Ambos eram cruelmente punidos através da separação e do açoite.

Após a abolição da escravatura, surge a necessidade de uma nova ordem social para controle dos corpos vistos como indesejáveis no processo de urbanização brasileira – ou seja, pobres, negros, mestiços, indígenas, ciganos, loucos, etc – que frequentavam os centros urbanos como trabalhadores ambulantes, moradores de rua ou se aglomerando em cortiços e favelas. A medicina, que desde o século XIX lutava contra o antigo sistema colonial para instaurar sua independência política, passa a ser aliada do Estado para a criação dessa nova ordem. O discurso de difamação às parteiras, tidas como leigas, perante os doutores formados pelas recém-chegadas Faculdades de Medicina tinha sexo, raça e classe: homens brancos de famílias nobres. Certamente eles não poderiam concorrer com as já conhecidas comadres que tinham a confiança plena da população. Os médicos tiveram um trabalho árduo para tornar seus serviços necessários mas não poderiam concorrer no mesmo pé de igualdade com sua escassa prática profissional.

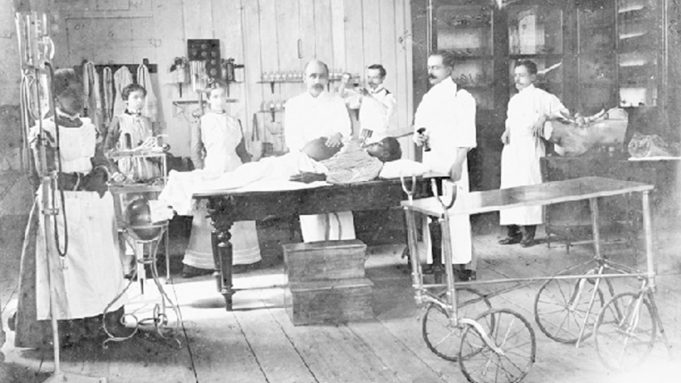

Surgem assim os hospitais maternidade para a prática dos doutores, um espaço exclusivo para atendimento aos partos, onde eles poderiam atuar livremente sem interferência das irmãs das Santas Casas de Misericórdia, que procuravam proteger das vistas dos homens, as partes íntimas das parturientes. Num primeiro momento, esses locais atendiam mulheres que precisavam esconder a gravidez da sociedade ou que não tinham nenhum tipo de amparo das famílias: pobres, ex escravizadas, prostitutas, solteiras. O domínio do manejo do parto e nascimento se deu às custas de experimentos e suposições contidas em livros de obstetrícia aplicados aos corpos dessas mulheres em situação de pobreza e vulnerabilidade. Prova disso, é que a “febre puerperal”, infecção causada pelo desconhecimento dos médicos em assepsia de utensílios e lavagem das mãos, levou milhares de mulheres à morte, fazendo do parto hospitalar, uma verdadeira roleta russa.

Como os médicos precisavam do domínio da prática da obstetrícia, o hospital maternidade teria de ser a única opção das mulheres, inibindo qualquer modelo divergente. As parteiras tinham o costume de receber mulheres em suas próprias casas e alguns espaços iam se ampliando, formando as “casas de maternidade” como ficaram conhecidas. Esses estabelecimentos, no entanto, eram constantemente desqualificados e denunciados pelos médicos. No Rio de Janeiro, uma lei municipal de 1876 obrigava qualquer casa de maternidade, em funcionamento ou aberta após esse ano, a ser chefiada por um médico. Já em São Paulo, em 1908, uma lei que regula o exercício das parteiras, as proibia de receber gestantes em suas casas ou qualquer outro lugar que tivesse caráter de maternidade ou enfermaria. Qualquer semelhança com o presente não é mera coincidência: esse cenário é muito similar ao que acontece hoje com Casas de Parto chefiadas por enfermeiras obstétricas. Uma constante luta política e ideológica pelo domínio do espaço que acaba por instaurar as práticas de parto que ali serão ofertadas às mulheres.

Foi um árduo trabalho trazer as mulheres que poderiam monetizar o serviço médico para as maternidades, que só atendia aquelas de origem pobre, já que parir no hospital era o mais claro e vergonhoso sinal de miséria que podia ostentar uma família. No começo, inclusive, chegou a ser sugerida alguma recompensa financeira àquelas que aparecessem para serem atendidas, reconhecendo que não iriam voluntariamente. O sucesso da obstetrícia dependia da medicalização do parto em massa e isso só poderia ser feito num local específico que permitisse o atendimento de várias mulheres ao mesmo tempo. Hoje sabemos que os hospitais vêm sendo comparados a indústrias de produção fordista onde mulheres são processadas em vários ambientes – sala de pré parto, parto e pós parto – até dar à luz ao produto, o bebê, seja pela via natural vaginal – não sem intervenções diversas–, seja através de cirurgias cesarianas.

Os avanços que temos hoje, como a evolução da cesariana, uma cirurgia que quando bem indicada pode salvar vidas, devem ser reconhecidos. Mas entre a criação dos hospitais maternidade e a realização de uma cirurgia feita em cerca de duas horas, medicina realizou diversos experimentos ao institucionalizar os corpos femininos.

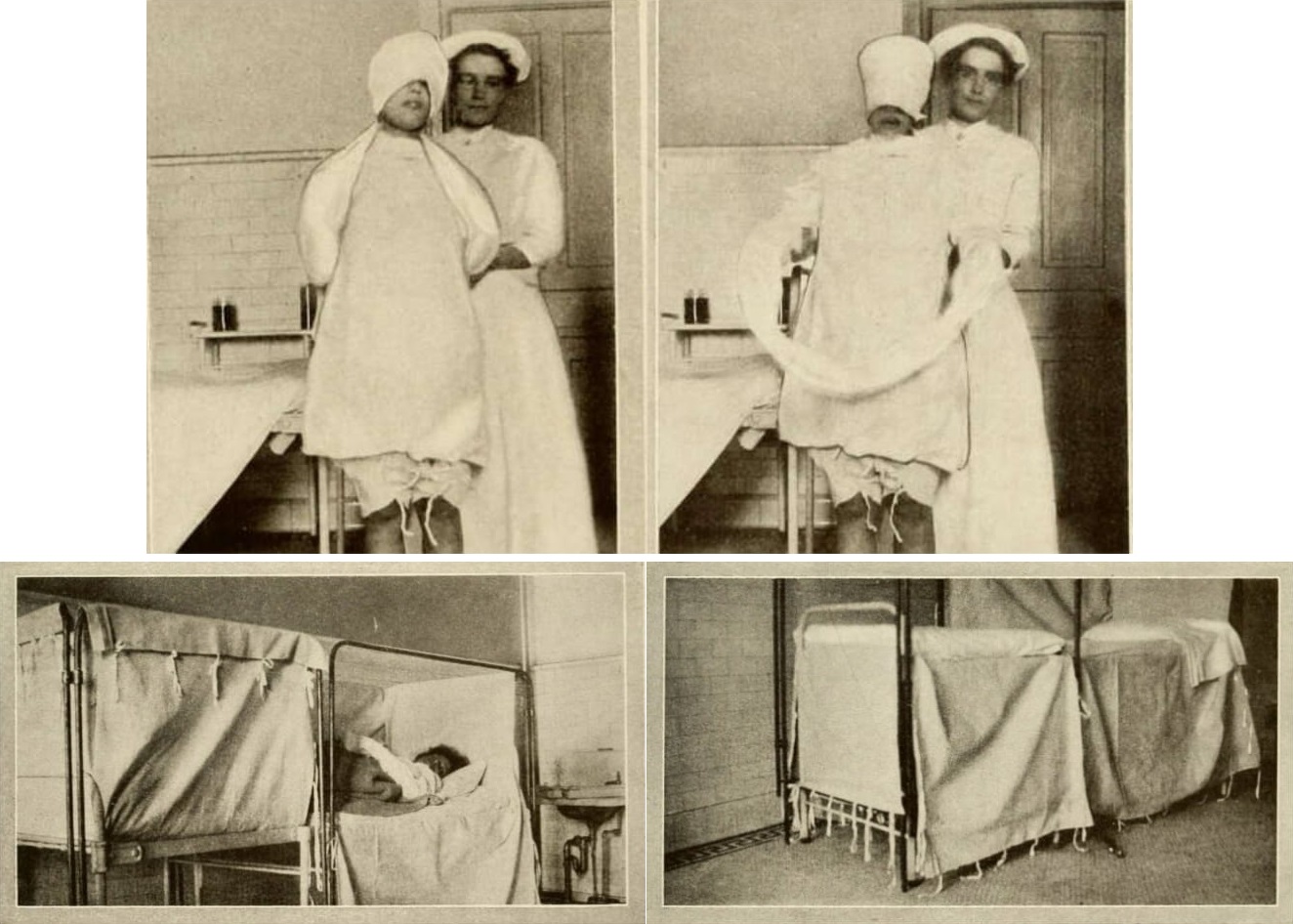

O advento da anestesia criou a possibilidade de um “parto sem dor”. Pelo menos assim era divulgado na imprensa, com a desmistificação da passagem bíblica “parirás com dor” (Gênesis, cap. III). Crescia gradualmente o ideário do parto higienizado, protagonizado pela sociedade médica. O que não era veiculado, no entanto, é que a ausência da dor se devia à perda da consciência da mulher durante o processo, que ficava totalmente alienada do seu próprio corpo, tornando necessário o uso de ferramentas para substituir a fisiologia na hora de retirar o bebê do útero, como o fórceps, por exemplo.

“O parto sob sedação total (“sono crepuscular”, ou twilight sleep) começou a ser usado na Europa e nos Estados Unidos nos anos 1910, e fez muito sucesso entre os médicos e parturientes das elites. Envolvia uma injeção de morfina no início do trabalho de parto e, em seguida, uma dose de um amnésico chamado escopolamina, assim a mulher sentia a dor, mas não tinha qualquer lembrança consciente do que havia acontecido. Geralmente o parto era induzido com ocitócitos, o colo dilatado com instrumentos e o bebê retirado com fórceps altos. Como a escopolamina era também um alucinógeno, podendo provocar intensa agitação, as mulheres deveriam passar o trabalho de parto amarradas na cama, pois se debatiam intensamente e às vezes terminavam o parto cheias de hematomas. Para evitar que fossem vistas nesta situação vexatória, os leitos eram cobertos, como uma barraca.” (DINIZ, 2005, p. 628)

O parto hospitalizado como conhecemos hoje não tem mais de cem anos em nossa cultura. Certamente, assim como sabemos histórias trágicas de partos, também temos histórias sobre nossas ancestrais parindo em casa junto ao seu núcleo familiar sem problema algum. Não é preciso ir tão longe: a geração das nossas avós já pode ter tido parto em casa com parteira da região. Sem rejeitar a ciência, podemos lutar pelo nosso direito de escolha do local de parto, conforme recomenda a OMS (1996), onde a mulher se sinta segura e onde a assistência adequada seja viável e também segura. E não é só nos hospitais maternidade que isso pode ocorrer. Casas de Parto ou Centros de Parto Normal, são locais previstos em nossa legislação, mas encontram sérios entraves para sua implementação e manutenção. Você já ouviu falar sobre esses locais? Conhecia a história por trás da hospitalização do parto?

O parto hospitalizado como conhecemos hoje não tem mais de cem anos em nossa cultura. Certamente, assim como sabemos histórias trágicas de partos, também temos histórias sobre nossas ancestrais parindo em casa junto ao seu núcleo familiar sem problema algum. Não é preciso ir tão longe: a geração das nossas avós já pode ter tido parto em casa com parteira da região. Sem rejeitar a ciência, podemos lutar pelo nosso direito de escolha do local de parto, conforme recomenda a OMS (1996), onde a mulher se sinta segura e onde a assistência adequada seja viável e também segura. E não é só nos hospitais maternidade que isso pode ocorrer. Casas de Parto ou Centros de Parto Normal, são locais previstos em nossa legislação, mas encontram sérios entraves para sua implementação e manutenção. Você já ouviu falar sobre esses locais? Conhecia a história por trás da hospitalização do parto?

Referências:

AMARAL, M. C. D. Da comadre para o doutor: a maternidade Climério de Oliveira e a nova medicina da mulher na Bahia Republicana (1910-1927). 2005. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2005.

BARRETO, M. R. N. Nascer na Bahia do século XIX: Salvador 1832-1889. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2000.

COSTA, J. F. Ordem Médica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Graal, 2° edição, 1983.

DINIZ, C. S. G. Humanização da assistência ao parto no Brasil: os muitos sentidos de um movimento. Ciência e Saúde Coletiva, v.10, n. 3, p. 627-637, 2005.

FERREIRA FILHO, A. H. Salvador das mulheres: condição feminina e cotidiano popular na belle époque imperfeita. 1994. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – FFCH/UFBA. Salvador, 1994.

MOTT, M. L. D. B. Assistência ao parto: do domicílio ao hospital (1830-1960). Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 25, 2002.

OMS. Organização Mundial da Saúde. Assistência ao parto normal: um guia prático. Saúde materna e neonatal. Unidade de maternidade segura. Saúde reprodutiva e da família. Genebra, 1996.

SILVA, M. D. P. Mulheres Negras: sua participação histórica na sociedade escravagista. Cadernos Imbondeiro, v. 1, n. 1, 2010