A misoginia por trás das redes sociais não é uma coincidência: é um projeto que alicerça a criação desses espaços virtuais.

O Dilema das Redes, documentário lançado pela Netflix, tem deixado muita gente paranoica e sem dormir. A narrativa de como as redes sociais são capazes de implodir uma sociedade é de fato chocante, principalmente quando endossadas por ex-funcionários, como Justin Rosenstein, um dos criadores do botão Curtir do Facebook.

A mensagem do documentário é muito clara: as redes sociais não estão tentando te vender nada, pois você é o produto. Mas o tom alarmante e apocalíptico acaba se dissolvendo em algo como: “precisamos cobrar uma postura ética das empresas, só assim a sociedade estará apta a evoluir”. Quem esperava uma narrativa anticapitalista assistindo a um filme da Netflix, uma empresa que lucrou US$ 790 milhões no terceiro semestre de 2020, saiu de mãos dadas com a frustração.

Por esse motivo, muitas críticas têm sido feitas ao filme. Mas todas às quais tive acesso se esqueceram de um fator muito importante: as redes sociais se alicerçam na misoginia. O ódio às mulheres é o modus operandi da sociedade, e com as redes sociais não podia ser diferente. Isso explica porque uma mulher é atacada a cada 30 segundos no Twitter e porque mulheres não-brancas têm 34% mais chances de sofrerem ataques.

Bruno Sartori, conhecido como “o bruxo dos vídeos”, é o mais popular criador de vídeos com a técnica deepfake no Brasil. Deepfakes são vídeos criados por inteligência artificial nos quais é possível inserir o rosto de alguém em uma outra pessoa, simulando falas que nunca foram ditas, por exemplo. Bruno satiriza principalmente o governo Bolsonaro, colocando o rosto do presidente em personagens como o Chaves. Em entrevista a Pedro Bial, o deepfaker revelou que esse tipo de vídeo foi inventado com um único fim: pornografia.

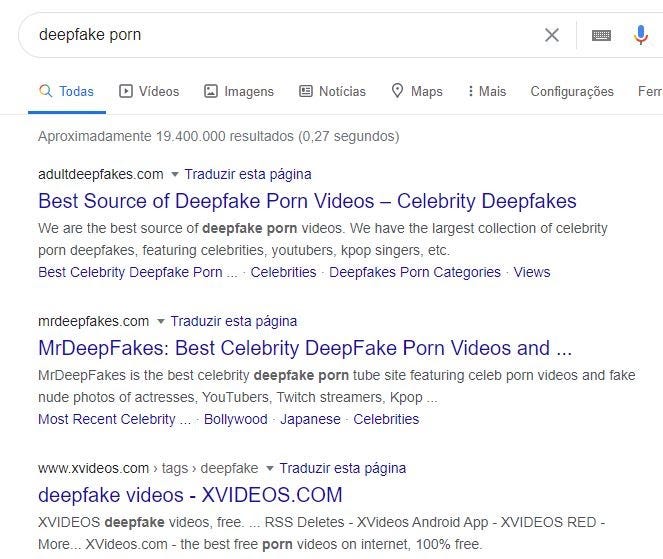

A primeira aparição registrada de um deepfake foi em 2017, no Reddit. O usuário, sob o pseudônimo “Deepfakes” publicou vários vídeos pornográficos com rostos de celebridades como Gal Gadot, Emma Watson e Scarlett Johansson. De lá para cá, a tecnologia se aprimorou e tem sido cada vez mais difícil distinguir quando um vídeo é deepfake ou não. Somos os principais alvos dessa violência hi-tech. É uma vertente aprimorada (e mais macabra) do pornô de vingança da era da pós-verdade. Se deepfakes são capazes de mudar o rumo de eleições de um país — um espaço de disputa masculino e masculinista — , o que pode acontecer com as mulheres vítimas desses ataques é muito mais horrendo. E pensar que isso pode acontecer conosco a qualquer momento é muito mais aterrorizante do que qualquer documentário dizendo que estamos cedendo ao vício da tecnologia.

Mas não são só os deepfakes que têm origens misóginas. O próprio Facebook surgiu da misoginia, como conta o filme A Rede Social (2010). O ano era 2003; Mark Zuckerberg estudava computação em Harvard e levou um pé na bunda — de acordo com ele, esse pé na bunda nunca existiu; que seja. Enquanto todos os seus colegas aproveitavam uma festa no campus, Mark resolveu se vingar criando um site que ranqueava todas as alunas da universidade e enviou para seus colegas participarem da votação. Em poucas horas, o sistema de Harvard ficou sobrecarregado e saiu do ar.

A ideia de Zuckerberg não era, inicialmente, destruir democracias da América Latina e Oriente Médio através de sua plataforma. Mas uma invenção cujo objetivo era catalogar e avaliar mulheres de acordo com a sua aparência jamais estará a nosso favor. Por isso essas plataformas censuram fotos de mulheres amamentando enquanto perfis com pornografia infantil continuam ativos, independentemente de denúncias. Por isso os algoritmos não engajam perfis de pessoas negras na rede. As redes sociais são só o amplificador de uma sociedade criada por e para homens brancos e ricos.

Mas, como tudo no sistema capitalista, essa invenção deu certo para alguém: Zuckerberg alcançou uma fortuna de US$100 bilhões em 2020. E se está rendendo tanto dinheiro, não pode ser benéfica para as mulheres; afinal, capitalismo e patriarcado são o casal com o relacionamento mais longo da história da humanidade.

O que fazer diante de tudo isso? O livro Dez Argumentos Para Você Deletar Agora Suas Redes Sociais, de Jaron Lanier (que aparece em O Dilema das Redes) tenta apresentar uma saída otimista, seguindo o tom “We are the world” do filme da Netflix. O autor endossa o discurso de que os usuários precisam cobrar uma postura ética das empresas. Mas esse discurso não convence. Estamos diante de uma empresa bilionária que, como a sociedade, se alimenta do ódio às mulheres e de nossa degradação; que reforça a cultura do estupro, da pornografia e da pedofilia; que hipersseuxaliza mulheres negras enquanto inviabiliza e censura seus discursos; que dá voz a ataques às mulheres; que serve como banquete para que tudo o que digamos seja usado contra nós. Não há como acabar com o dilema das redes sem acabar com uma sociedade capitalista, racista e patriarcal.

A curto prazo, não vejo outra saída que não a redução de danos. É importante nos proteger e proteger as nossas; não alimentar discussões que possam nos por em risco; tentar manter nossa comunicação o mais saudável possível. Preservar nossa imagem e saúde mental no ambiente virtual há de ser uma prioridade no movimento feminista. Precisamos estar cientes dos lugares que ocupamos online, das discussões em que nos envolvemos e o quanto tudo isso pode nos machucar e nos engolir. Resistir também é saber até que ponto aguentamos bancar debates; é também saber a hora de nos retirar quando nossa saúde mental está em jogo. Entender que as redes sociais, assim como o mundo, não são espaços acolhedores para as mulheres nos implica encontrar caminhos para subverter esse sistema. Se depender da nossa organização, o dilema das redes não será resolvido; será destruído.