Tradução livre do capítulo Labelling women as mad — regulating and oppressing women, do livro The Madness of Women, de Jane M. Ussher.

Os itens e subitens dentro desse capítulo não estão numerados no original. Eu os numerei para facilitar a leitura. As imagens também não estão no original; coloquei para ilustração. Abaixo, o conteúdo do capítulo.

Sumário: [introdução] • 1 Controlando mulheres difíceis ou desviantes: tratamento ou tortura? • 1.1 Esposas e filhas desobedientes: regulando a mulher louca Vitoriana • 1.2 Hospitalização e terapia eletroconvulsiva: construindo uma “mulher boa” • 2 Diagnósticos com viés de gênero • 3 Transtornos de personalidade borderline e histérico: patologizando a feminilidade exagerada • 4 Regulando as mulheres por meio de “tratamentos” bio-psiquiátricos • 4.1 Opressão por meio do encarceramento e do tratamento com choques elétricos • 4.2 Medicando a loucura das mulheres • 4.3 Medicalizando a menopausa: a promoção de terapias de reposição hormonal • 5 Terapia como tirania • 6 Autogestão da loucura: a promoção do autopoliciamento • 7 • Um processo de subjetificação: mulheres adotando o manto da loucura • 8 Reconhecendo a construção e a experiência vivida das angústias das mulheres • 9 Uma análise material-discursiva-intrapsíquica da loucura feminina

[introdução]

Alexandra Kaplan escreve:

A depressão talvez não seja uma “doença” sobreposta ou uma estrutura de personalidade indiferente ou estranha, mas talvez seja uma distorção — um exagero do estado normativo de se ser mulher na sociedade Ocidental. [1, p. 234]

Uma assistente de biblioteca de 47 anos, entrevistada por Elizabeth Ettore e Elianne Riska, reportou:

Primeiro eu tive essa grande depressão. Eu tomei medicamentos para depressão por vários anos. […] Essas pílulas tiram sua memória […] É mais aceitável para mulheres estar doente porque é esperado que mulheres, ao menos numa sociedade masculina, sejam fracas. É mais compreensível — não é permitido a um homem ser fraco. [2, p. 105]

Robert Menzies e Dorothy Chunn escrevem:

Mulheres loucas “ordinárias” talvez sejam (re)construídas como objetos de pena, ou desprezadas como monstruosidades patológicas ou não-entidades, ou incorporadas em narrativas dominantes de fragilidade feminina e inferioridade somática, mas aquelas raras mulheres que transgrediram limites criminais assim como mentais estavam em violação direta de padrões de identidade de gênero de mente e de ação. Dessa forma, aos olhos das autoridades, elas necessitavam de medidas extraordinárias de domesticação sistemática e conceitual. [3, p. 81]

Críticas feministas têm um longo histórico de repudiar diagnósticos de loucura feminina, e de condenar a psiquiatria como uma profissão que age para regular e oprimir mulheres. Como Phyllis Chesler comentou em 1972, em seu frequentemente citado livro Women and Madness: “A maioria das mulheres do século XX que são psiquiatricamente rotuladas, tratadas em sistemas privados e hospitalizadas em sistemas públicos não são loucas […] elas podem estar profundamente infelizes, autodestrutivas, economicamente sem poder, e sexualmente impotentes — mas, como mulheres, é o esperado” [4, p. 25]. Ou, como Naomi Weissten memoravelmente argumentou em 1973, “uma vez que se demonstrou que a experiência e as ferramentas clínicas podem ser piores do que inúteis quando testadas para consistência, eficácia, conformidade e confiabilidade, podemos concluir com segurança que as teorias de natureza clínica promovidas sobre mulheres também são piores do que inúteis” [5, p. 402]. No meu próprio livro Women’s madness: misogyny or mental illness? [6 — “A loucura das mulheres: misoginia ou enfermidade psíquica?, sem tradução], no qual eu revisei essas críticas, eu argumentei que “a loucura age como um significante que posiciona mulheres como doentes, como forasteiras, como patológicas, como de alguma forma um segundo grau — o segundo sexo” [6, p. 11]. Eu ainda concordo, vinte anos depois de escrever tais palavras.

Feministas de primeira onda vivendo no fim do século XIX ou no começo do século XX argumentaram de forma semelhante, muitas se pautando em suas próprias experiências de diagnóstico e tratamento psiquiátrico [ver 7]. Depois de serem liberadas de sanatórios, muitas mulheres dedicaram suas vidas a informar o público dos absurdos perpetrados sob o disfarce de “tratamento”, tornando-se defensoras de todas as mulheres tidas por “loucas”. Algumas, como Louisa Lowe, que publicou The lunacy laws at work [“As leis da loucura em ação”, sem tradução] em 1883, conduziram um ataque continuado à estrutura completa da psiquiatria Vitoriana [8, p. 126], em particular os sanatórios particulares lucrativos que faziam parte do “comércio da loucura” [9, p. 95]. Avance mais de um século, e muitas pessoas diriam que as coisas não mudaram muito. Quem lucra com o diagnóstico de mulheres enquanto loucas talvez agora sejam indústrias farmacêuticas e as profissões psi, em vez dos leigos mantenedores de sanatórios que mantiveram as rédeas do poder até que os médicos tomassem controle. Entretanto, o processo é o mesmo: mulheres estão sob risco de serem consideradas loucas por simplesmente serem “mulher” — por demonstrarem traços arquetípicos femininos, ou, paradoxalmente, por rejeitarem seu papel feminino. É um enigma que coloca todas as mulheres em risco, mesmo que o risco hoje seja uma prescrição de um medicamento psicotrópico, em vez da internação em um sanatório.

Nesse capítulo eu exploro as críticas feministas social-construcionistas da loucura das mulheres. Eu examino os diagnósticos com viés de gênero e a patologização da feminilidade, usando os transtornos de personalidade borderline e histérica como exemplos de caso; exploro a tirania do tratamento, seja a hospitalização, tratamento de choque, medicação ou psicoterapia; e examino práticas de auto-policiamento, nas quais mulheres pegam o manto da loucura e se autodiagnosticam por meio de um processo de subjetificação. Ao mesmo tempo em que eu aplaudo os insights dessa abordagem, que foi descrita por Ros Gill como uma “sensibilidade pós-feminista […] informada por perspectivas pós-modernistas e construcionistas” [10, p. 64] eu também exploro algumas de suas potenciais limitações; particularmente, a negação da experiência vivida das mulheres e a negociação da angústia. Eu finalizo o capítulo revisitando o modelo material-discursivo-intrapsíquico realista crítico, desenhado no capítulo 1, para reconhecer a realidade das angústias das mulheres, ao mesmo tempo em que rejeito o posicionamento medicalizante — que enxerga essa angústia como sinal de patologia interior.

1 Controlando mulheres difíceis ou desviantes: tratamento ou tortura?

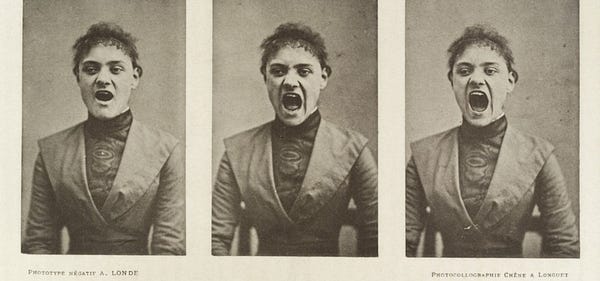

Eu começo com o passado, o lugar em que nosso atual discurso bio-psiquiátrico se origina. Na Idade Média, mulheres que exibiam “sintomas histéricos” tais como entrar em transe, estranhas dores corporais ou paralisias, ou estranhos paroxismos, eram julgadas como estando possuídas por espíritos malignos ou humores sombrios, e eram passíveis de serem queimadas como bruxas [11, p. 107; 12]. O Malleus maleficarum, a bíblia de caçadores de bruxa de 1494, fornecia a justificativa para a inquisição que viu dezenas de milhares de mulheres queimadas nas piras. Os “tratamentos” implementados pelos psiquiatras que assumiram a partir dos leigos donos de sanatórios no meio do século XIX podem parecer mais benignos, mas muitas mulheres eram hospitalizadas à força, tinham sua liberdade cerceada, e eram sujeitas a uma infinidade de “tratamentos”, por conta de serem consideradas loucas. Relatos em primeira mão daquelas encarceradas, invariavelmente contra suas vontades, falam de mulheres brutalmente removidas da vida normal, e sujeitas a inúmeras privações e intervenções que enlouqueceriam qualquer pessoa: ser alimentada com uma dieta de mero mingau, e forçada a comer sem apetite; ser mantida em isolamento por dias de cada vez e assediada por serventes, ou presas a algemas no chão, em camas-cela, ou em camisas de força; ser sujeita ao tratamento de compressa de gelo ou de hidroterapia, envolvendo a submersão em água fria como gelo, contida com faixas e camadas de panos molhados. [7] Eis aqui duas descrições de tais “tratamentos” — primeiro, Lydia A Smith escreve em 1878:

Da forma mais desumana eu fui submersa numa banheira, cuja água estava quase fervendo de quente, e segurada por um pulso firme em minha garganta, até que eu senti uma estranha sensação e tudo começou a ficar preto. […] Quando eu voltei à consciência, eu me encontrei sacudida de um lado ao outro, com minhas mãos confinadas às algemas, e um cinto de couro robusto preso a uma fivela de ferro estava ao redor do meu corpo […] nesse momento eu fui […] levada (ou melhor, arremessada) a uma pequena divisão do hall principal, e jogada em um “berço”. Essa é uma caixa quadrada, em que há uma tampa, feita para fechar e trancar, e tem grandes pilares, separados para deixar um pequeno espaço para ventilação. A alça adjunta às algemas foi presa ao “berço” de forma a apertar em volta da minha cintura e na boca do meu estômago com tal pressão que de fato parecia que eu não conseguia respirar. Meus pés foram presos ao pé do “berço” tão apertado, e ficaram lá por tanto tempo, que quando foram soltos eles estavam tão inchados que era impossível pra mim ficar de pé neles. […] Essa foi minha primeira experiência em um sanatório de insanos. [7, pp. 133–134]

Também Margaret Isabel Wilson, que foi hospitalizada de 1931 a 1937, escreve:

O tratamento com compressas de gelo era considerado uma das piores provações por algumas. Elas tinham pavor. Até uma ameaça os pacificaria e as deixaria quietas. Primeiro, era um cobertor de borracha, depois um lençol encharcado de água era colocado por cima. Os funcionários a deitavam, seguravam, e amarravam suas mãos e pés enquanto ela deitava de barriga para cima. Se ela estivesse muito problemática, a enfermeira chamaria algumas das pacientes mais antigas para segurá-la. Depois, mais um lençol molhado, então um cobertor de lã, dois se estivesse muito frio; então eles eram ajeitados de forma bem asseada, uma bolsa de água quente era colocada nos pés e uma bolsa de gelo era colocada na cabeça, se a paciente tivesse febre. [13, p. 279]

É difícil enxergar como esses “tratamentos” específicos poderiam ser benéficos a mulheres adoecidas; o objetivo parece eletrocutá-las à submissão. Mulheres também vivenciaram tratamentos medicamentosos, terapia eletro-convulsiva, colocação de emplastros ferventes na pele para gerar bolhas, operações múltiplas, ou amputações sem consentimento [14, p. 201]. Isso é tratamento, ou tortura? Se fosse executado em suspeitos de terrorismo hoje, não haveria dúvida, como evidenciado pela descrição de Lydia A. Smith em 1878 de tratamento medicamentoso forçado:

Eu lhe darei alguma ideia, minha paciente leitora, uma pálida ideia, de como as drogas são forçadas sob uma paciente. Um funcionário agarra o cabelo da paciente, lançando-a repentinamente de costas no chão; outro firma seus joelhos diretamente na boca do estômago da paciente, enquanto outro senta em seus joelhos, segurando-os para baixo; e o quarto força a boca a abrir com um calço; e, com a ajuda do funcionário que segura o cabelo da paciente, obtém sucesso em enfiar o conteúdo do copo goela abaixo da paciente ao tampar seu nariz e asfixiá-la, quase estrangulando-a. [7, p. 135]

Ainda que todos os “tratamentos” descritos acima também fosse oferecidos a homens (ou, ainda, homens também estavam sujeitos a eles), havia um leque de intervenções invasivas praticadas apenas a mulheres, com foco no corpo sexual ou reprodutivo. Isso incluía injeções de água gelada no reto; colocação de gelo na vagina; uso de sanguessugas nos lábios vaginas e no colo do útero; [8, p. 75] remoção dos ovários para acalmar hormônios enfurecedores; ganho de peso forçado para impedir que os ovários caiam e causem desconforto; aplicação de cargas elétricas ao útero; injeção de água quente na vagina; e cauterização clitoriana. [7, p. 101] Seguindo-se ao diagnóstico de mania puerperal, o tratamento recomendado era “depilar e aplicar frio à cabeça, administrar tártaro emético, purgar, e induzir a formação de bolhas” [15, p. 175]. Dentro dos sanatórios, pacientes mulheres que eram “violentas, perniciosas, sujas [e usavam] linguagem suja” eram colocadas em confinamento na solitária, [8, p. 81] uma punição não conhecida por homens com comportamento semelhante. Mulheres barulhentas também eram mantidas quietas por meio do uso da “rédea da reclamona” [scold’s bridle, 8], um capacete de metal que emoldura a cabeça com um “freio” de metal colocado na boca.

Um tratamento feminilizado, tornado famoso por meio de sua exposição na novela autobiográfica de Charlotte Perkins Gilman, O Papel de Parede Amarelo, foi a cura de descanso na cama de Silas Weir Mitchell. Envolvia uma mulher (e era sempre uma mulher) ser confinada à sua cama em um quarto escurecido por entre seis semanas e dois meses, proibida de qualquer atividade mental ou física, o que incluía conversar, ler, escrever ou mesmo sentar com as costas retas, com uma enfermeira se encarregando de alimentá-la e de limpar seu penico. Algumas mulheres também recebiam massagens elétricas, para estimular seus membros. [16] Gilman escreveu como esse tratamento a enlouqueceu: “Eu rastejava para dentro de armários sombrios e para baixo das camas — para me esconder da pressão esmagadora daquela angústia profunda” [17]. Weir Mitchell acreditava que mulheres gostavam de ficar doente, e insistia que ao fazer sua cura pelo descanso tão aversiva, assim como ao ser engordada — ele se gabava de que uma paciente, Srta. G., havia ganhado 18kg em dois meses — seu “amargo remédio” chocaria mulheres de volta à saúde e à sanidade [8, p. 139]. Ele não estava sozinho em exibir desprezo por seus pacientes. Henry Maudsley desprezava não só a “perversão moral” e os “caprichos” imorais de mulheres que “acreditando ou fingindo que não podem ficar de pé ou andar, ficam na cama o dia todo […] objetos de simpatia atenciosa de seus parentes aflitos, quanto o tempo todo sua única paralisia é uma paralisia de força de vontade”. [8, p. 133]

1.1 Esposas e filhas desobedientes: regulando a mulher louca Vitoriana

Quando olhamos para os “sintomas” que provocavam essas afirmações e tratamentos podemos ver como a própria definição de loucura funcionava para controlar e potencialmente punir mulheres por ambos atuar de acordo com uma forma exagerada de feminilidade, ou por ser “inaceitável”, [7, p.8] transgredindo os ideais de feminilidade circulando naquele ponto específico no tempo. Pegue “histeria” como uma categoria diagnóstica. Elaine Showalter argumentou que ela é, de muitas formas, sinonímica à feminilidade, com “seu repertório vasto e instável de sintomas físicos e emocionais — chiliques, desmaios, vômitos, engasgos, choros, risos, paralisia — e a passagem rápida de um para o outro sugeria a labilidade e o capricho tradicionalmente associados à natureza feminina” [8, p. 129]. Paradoxalmente, se a histérica estava louca porque era ultrafeminina (ou feminina demais), muitas mulheres eram posicionadas como loucas por não serem femininas o suficiente: por expressões de si inapropriadas, não serem “exemplares de virtude doméstica”, ou por falharem em seus papéis de esposas e mães.

Agnes E. foi internada ao sanatório de Auckland no fim do século XIX por ter “usado linguagem horrível, tendo sido até aquele momento uma mulher decente e até religiosa, completamente recatada”, nas palavras das anotações de seu caso. [21, p. 69] Phebe Davis passou 3 anos no sanatório de Nova Iorque, de 1850 a 1853, diagnosticada como “louca” porque ela havia tido a audácia de discordar de outras pessoas e tornar suas opiniões conhecidas. Elizabeth Stone foi encarcerada no sanatório de McLean, em Charlestown, Massachussets, entre 1840 e 1842, porque sua família não concordava com suas opiniões religiosas, largamente expressadas. Elizabeth Packard foi internada ao Hospital do Estado para Loucos em Harrisburg, Pensilvânia, em 1857, após a venda de móveis que ela havia anteriormente comprado no crédito, e que ainda não haviam sido pagas. Sua família considerou um diagnóstico de insanidade preferível a uma ação perante a justiça criminal, e ela ficou no sanatório por 28 anos, até muito depois de aqueles membros familiares que a haviam internado (e que portanto podiam efetuar sua soltura) haviam morrido. Inversamente, em 1898 Alice Bingham-Russell escreveu de uma “jovem mulher (…) aprisionada em um manicômio” porque ela “se recusa a vender suas propriedades para atender aos caprichos de seu marido” [i]:

Ele, agindo sob conselho de um advogado, conseguiu tê-la declarada louca […] sem amigos à mão nem oportunidade de notificá-los, enquanto o juiz, dois médicos e seu marido estão sob juramento para fielmente performar seu papel, essa mulher jovem e capaz que esteve fazendo, até a hora anterior, todo seu trabalho doméstico, incluindo o cuidado de duas crianças, sai de uma boa casa e uma boa propriedade no valor de $20,000 para se tornar caridade pública e para se misturar e associar continuamente com doidos. [19, citado por 7, p. 195]

Charlotte Perkins Gilman foi submetida a seis semanas da cura por descanso na cama — sendo confinada à cama, em um quarto escurecido, alimentada com mingau, e negada de toda companhia ou estímulo intelectual — em 1887. [ii] Sua doença eram exaustão e apatia associadas à maternidade, ao trabalho doméstico, e às relações com seu marido, “sintomas” que eram exacerbados por seu desejo de engajar em uma vida intelectual, de acordo com seu psiquiatra. Refletindo sobre sua própria “doença”, ela escreve:

Nós estávamos casados havia quatro anos ou mais. Esse estado mental miserável, essa escuridão, debilidade e melancolia, havia começado naqueles difíceis anos da corte; piorara rapidamente depois do casamento, e não ameaçava uma perda completa; ao passo que eu tinha repetidas provas de que no momento em que eu saía de casa, eu começava a me recuperar. Parecia correto desistir de um casamento equivocado. [20, pp. 167–168]

De fato, no ápice de sua doença, quando ela saiu de casa para visitar amigas, “débil e sem esperanças […] armada com tônicos e sedativos”, ela percebeu que “no momento em que as rodas começaram a girar; o trem, a se mexer, eu me senti melhor” [20, p. 165]. Quando ela eventualmente abandonou seu casamento “equivocado” de vez, e foi capaz de se engajar por completo numa vida de reflexão e de escrita, ela se recuperou por completo.

Outras mulheres não tiveram tanta sorte. Susannah E. foi foi internada três vezes entre 1869 e 1870 por tentar abandonar seu marido, e Helen C. foi internada após uma reclamação legal de mau tratamento marital, o que incluía ter sido chamada de “vadia do caralho” e despejada de sua casa, depois de pedir um copo de água para seu marido [21, p. 71]. Era claramente esperado que esposas fossem obedientes, respeitosas e satisfeitas — assim como mães. Mary O. foi admitida no sanatório de Auckland por se recusar a “ver suas crianças no quarto” e pedir que “tire eles de perto dela”, e Jessie N. foi hospitalizada no mesmo lugar por “ter muito mais satisfação em estar distante de [suas crianças] do que uma mãe sã teria” [21, p. 73]. Como Bronwyn Labrum escreve em sua análise dos casos do sanatório de Auckland, era esperado que mães fossem “abnegadas e generosas; pessoas que dão, não que pegam; não voltadas para si mesmas como outra mãe ‘negligente’ era descrita” [21, p. 73]. Todas essas mulheres foram encarceradas a pedido de seus pais ou maridos. Uma vez que mulheres eram admitidas ao “cuidado” psiquiátrico, elas poderiam ficar hospitalizadas por muitos anos, privadas de qualquer contato com o mundo externo, particularmente se sua família assim o quisesse. Muitos maridos e famílias queriam isso por suas próprias razões egoístas. Lydia A. Smith, que foi admitida ao sanatório de Kalamazoo, Michigan, entre 1867 e 1871 [iii], escreveu:

É algo bem moderno e fácil agora transformar uma pessoa em louca. Se um homem se cansa de sua esposa, e é enganado por alguma outra mulher, não é uma forma muito difícil de colocá-la em uma instituição desse tipo. Beladona e clorofórmio lhe darão a aparência de ser louca o suficiente. [7, pp. 135–136]

O diagnóstico de loucura, portanto, funcionava de forma bastante efetiva para livrar a sociedade — ou os maridos — de mulheres que eram “difíceis”, ou que não eram mais requisitadas. Essa prática foi imortalizada na ficção do século XIX, que refletiu o crescente interesse na psicologia (ou na insanidade) feminina por parte da psiquiatria [22]. Assim, Wilkie Collins escreveu The woman in white (1859) [A mulher de branco, em pt/br], que foi encarcerada num sanatório por saber segredos de um homem poderoso, o mesmo homem que depois encarcerou sua esposa para controlar sua fortuna. Bertha Mason, a esposa louca no livro Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë, foi confinada no sótão por seu marido, Sr. Rochester. A louca e sexualmente depravada Bertha, com seus olhos vermelhos fixos e cabelos selvagens, cujos piores ataques vinham quando a lua estava “vermelha como sangue” ou “grande e vermelha”, nos lembra da conexão entre loucura e menstruação [8, p. 67], servindo como a antítese da castidade e da sanidade da governanta Jane [22]. Bertha serve de exemplo a Jane de como não agir e de como não ser [23, p. 361], e, ao casar com Jane, Rochester buscar se salvar das garras de sua animalesca e degenerada primeira esposa. Entretanto, Bertha também já foi interpretada como o doppelgänger de Jane, apresentando-se como uma imagem espelhada distorcida da própria “fome, rebelião e raiva” reprimidas de Jane [23, p. 339], suas propensões perigosas em direção à “paixão” [24, p. 16]. Isso nos lembra de que o nome da loucura é uma possibilidade para toda e qualquer mulher. Nenhuma de nós está imune.

Bertha Mason reclama sua vingança ao queimar abaixo a casa na qual está aprisionada, lesionando seriamente seu carcereiro/marido e tirando sua própria vida no processo. Como todas as mulheres que cometem crimes violentos [18], ela é vista como “duplamente desviante” porque ela transgrediu “ambos a lei e a razão” [25, p. 42]. Como Kathleen Kendall comenta, a feminilidade é considerada como antitética à criminalidade violenta, o que significa que as mulheres do século XIX que eram consideradas ambos más e loucas “eram ainda mais estranhas à civilização humana do que seus semelhantes homens” [25, p. 51]. No sistema judiciário Vitoriano, as mulheres colocadas como “lunáticas criminosas” eram vistas como estando à mercê de seus corpos reprodutivos, o que as destituía de qualquer agência, e negava o contexto social de suas vidas (era mais provável que elas fossem pobres, ou de uma minoria étnica) [26]. Se elas então fossem sentenciadas ao encarceramento em um sanatório, não havia data de soltura automática, em contraste às pessoas com sentença criminal, o que resultava em mulheres ficando num “purgatório psiquiátrico” [3, p. 95], até que fossem consideradas “sãs” — o que poderia ser nunca. Adriana P. Brinkle escapou de sua sentença de 28 anos por vender um móvel comprado no crédito apenas quando uma nova lei de doença mental entrou em vigência na Pensilvânia em 1883, a qual exigiu que um Comitê de Doenças Mentais examinasse todos os pedidos feitos por internos dos sanatórios. Antes disso, todos os seus pedidos por liberdade foram ignorados, apesar de ela nunca ter recebido um diagnóstico formal. Como Kate Millet comentou, ao discutir seus próprios tratamento e diagnóstico contemporâneos no livro The loony-bin trip [“A viagem pro depósito de doidos”, em tradução livre, porque esse livro não tem tradução; 1990][27],

loucura é pior do que um crime; o crime merece julgamento, advogado, uma sentença anunciada se há condenação. Se absolvida de um crime; a pessoa está livre para ir embora. [Com um diagnóstico] você nunca será absolvida, e, na verdade, você não é nem um pouco inocente quanto diz. [27, p. 232]

1.2 Hospitalização e terapia eletroconvulsiva: construindo uma “mulher boa”

O encarceramento forçado de mulheres e a regulação por meio da rotulação psiquiátrica de “louca” não é um anacronismo peculiar ao século XIX. Frances Farmer foi encarcerada no Hospital Estadual de Washington para Doentes Mentais por 6 anos entre 1944 e 1950 [iv], por estar “fora de controle” — fenômeno manifestado por beber, fumar, xingar e fazer sexo com homens. Farmer, uma atriz de filmes de Hollywood, foi hospitalizada à força por sua mãe, e sujeita a psico-cirurgia. Ironicamente, nessa mesma era, Hollywood representava exemplos ficcionais de mulheres falsamente acusadas de loucura. O filme de 1944 Gaslight [n/t: de onde se origina o termo gaslighting], dirigido por George Cukor e estrelando Ingrid Bergman, centrado em um marido lentamente enlouquecendo sua esposa Paula. Ele fez isso ao convencê-la de que ela havia perdido ou roubado objetos valiosos, de que estava ouvindo passos no sótão, e de que estava imaginando as lamparinas apagando em sua casa. Ele era responsável por tudo isso ele mesmo, na tentativa de conseguir que Paula fosse admitida para tratamento psiquiátrico, para que ele mesmo ficasse livre para feitos mais nefastos (buscar por jóias escondidas no sótão da casa deles).

Entretanto, ainda que as histórias de Hollywood possam acabar bem — Paula expõe os planos de seu marido e percebe que ela é perfeitamente sã — , no mundo real, muitas mulheres não têm tanta sorte. Na primeira metade do século XX, mulheres eram hospitalizadas por engravidar fora do casamento, depois de terem sido sexualmente abusadas, ou simplesmente por serem problemáticas demais para se ter em casa. Se essas mulheres estavam perturbadas na ocasião de sua primeira admissão não é de se surpreender, dadas as circunstâncias de suas vidas. Mas se elas eram “loucas”, entretanto, está aberto a sérios questionamentos. Pegue, por exemplo, Olivia Brown [v], que foi hospitalizada por 35 anos entre 1951 e 1986, no Hospital Shenley, em North London, com um diagnóstico de “ansiedade crônica”, manifesta por “paranoia, noites sem dormir, super-excitabilidade e distração”, depois do abuso sexual praticado por um colega homem no trabalho. Olivia recebeu 22 tratamentos de terapia eletroconvulsiva em 1951, que a deixaram confusa e sofrendo de perdas de memória. Ainda que ela fosse descrita como “levemente exaltada, falante e feliz” nos anos que se sucederam, ela não deixou o hospital até 1961, quando ela foi abruptamente devolvida aos cuidados psiquiátricos após uma briga com sua mãe, com quem ela estava ficando. A mãe de Olivia também se queixou da “severa dependência” e da indisposição de sair de casa de sua filha — o que não é de se surpreender numa mulher de 39 anos que ficara institucionalizada por 10 anos. Sua sentença vitalícia de encarceramento — mais de duas vezes a duração da sentença média por homicídio — acabou em 1986 somente porque o hospital estava fechando. Olivia foi um dos primeiros “casos” que me foram dados com que trabalhar quando eu estava treinando para ser psicóloga clínica, e ela estava eufórica de estar de volta no mundo. Eu estava ajudando-a a desenvolver habilidades relativas a segurança na rua — certamente não havia nada “bagunçado” com sua cabeça.

A situação de Olivia era semelhante àquela de muitas mulheres admitidas ao Hospital Psiquiátrico de Glenside, no estado de South Australia, descrito por Jill Matthews em seu livro Good and mad women [“Mulheres boas e loucas”, em tradução livre][28]. Irma Weiman foi admitida a pedido de seu marido em 1960 porque ela se recusava a falar com ele, deu comida enlatada para suas crianças, e então supostamente as amedrontava para que elas evitassem seu pai — acusações que Irma negava veementemente [28]. Semelhantemente, em 1970, Carmella Gniada foi hospitalizada porque seu marido disse que ela era insuportável, não conseguia lidar com a família, estava chorando o tempo todo, tinha casos com dois homens, e não gostava dele. Ele também não gostava da família dela, que ele achava “dominantes” [28, p. 145]. Gwen Kirk foi hospitalizada em 1968, após uma depressão associada a uma “gravidez ilegal” (ela não estava casada), assim como uma série de relacionamentos com homens, conduzidos sem intenção nenhuma de compromisso. Seu psiquiatra a descreveu como uma “femme fatale” e desprezada suas “atividades amorosas ilícitas”, descrevendo seu comportamento como análogo à “prostituição”, mesmo que Gwen nunca tenha pedido homens que pagassem por sexo [28, p. 125].

Semelhantemente, Susanna Kaysen foi hospitalizada no Hospital McLean, em Massachussetts, em 1968, aos 18 anos, por ter “uma crescente ausência de padrão na vida, promíscua, pode se matar ou engravidar”, conforme descrito no arquivo de seu caso [29, p. 11]. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Kaysen documentou sua experiência no livro de memórias Girl, interrupted [Garota, interrompida], que então foi transformado num filme de Hollywood. Katie Allen, que foi admitida no Hospital Glenside sofrendo de depressão, foi criticada nas anotações de seu caso por ser “repelida” por seu marido, levando a um diagnóstico de “homossexualidade latente” [28, p. 116]. Um diagnóstico pejorativo de lesbianismo também pode ser aplicado a mulheres solteiras. Eve Innes foi admitida em Glenside em 1965, aos 24 anos, e descrita como “sempre esquizoide; sem namorados, não dança, não queria ir dançar”, com cabelos “não cortados e despenteados”, “sem maquiagem” e “uma aparência não feminina”, levando a suspeitas sobre sua atração a uma das funcionárias mulheres da enfermaria. As anotações posteriores do caso de Eve expressam alívio quando ela “se vestia em roupas femininas para ir à ala social”, demonstrando que ela era uma “jovem moça em desenvolvimento com sentimentos heterossexuais” [28, p. 122].

Em todos esses casos, mulheres transgrediram os ideais de feminilidade que eram aceitos como a norma em um momento particular no tempo: adotar crenças religiosas contrárias ou querer uma vida independente no século XIX; ser sexual fora do casamento heterossexual na primeira metade do século XX; ser violenta, ou rejeitar um papel estreitamente prescrito de esposa e maternidade ao longo da vida. Portanto, enquanto o diagnóstico de loucura serve para definir o que é o “outro”, o que é merecedor de “tratamento” para engendrar conformidade, também mantém os limites da feminilidade normativa. Porque ao identificar o que é desviante ou fora de ordem, nós amparamos a própria definição do que é “são”, a própria definição da “boa mulher”. Ao mesmo tempo, a loucura reside como um espectro para todas as mulheres, um aviso de seu possível destino se elas dispersarem do caminho esperado delas. Ao posicionar a mulher louca como a “outra”, como alguém que precisa de tratamento para modificar sua perturbação ou seu comportamento desordenado, também usamos disso para separar nós mesmas dessa criatura medonha, e para nos puxar pra trás de ter que encarar o abismo de nossos próprios demônios ou desespero. Como Sander Gilman argumenta, [30] é nosso próprio medo de colapso que é desenvolvido, e amenizado, em imagens ocidentais de doenças, como a loucura. Porque “não somos nós que cambaleamos à beira do colapso, mas o Outro. E é um Outro ou uma Outra que já mostrou sua vulnerabilidade ao ter colapsado” [30, p. 1].

Uma vez que mulheres recebem um diagnóstico psiquiátrico, tudo que elas fazem pode ser potencialmente interpretado como um “sintoma”. E, portanto, Seymour Halleck argumenta no livro The politics of therapy [“A política da terapia”, tradução livre][31], nós então paramos de ouvir o indivíduo, e não olhamos para o ambiente social que está lhes fazendo mal. A imposição de um diagnóstico de depressão maníaca resultou em Kate Millet sentir que ela estava sendo ignorada. Ela acreditava que sua companheira Sophie a enxergava como “não mais válida”. Ela era considerada “incompetente, cancelada, mas o que eu havia me tornado para ela, uma doida” [27, p. 64]. Semelhantemente, uma mulher diagnosticada com transtorno de personalidade borderline pontuou, “ter esse diagnóstico resultou em eu ser tratada exatamente da mesma forma como eu era tratada em casa. O minuto em que eu tive esse diagnóstico as pessoas pararam de me tratar como se o que eu estivesse fazendo tivesse uma razão” [32, p. 128]. Diagnósticos psiquiátricos também podem ter consequências materiais para as vidas das mulheres, não só resultando na hospitalização e nos “tratamentos” forçados descritos acima, mas também ao criar problemas com empregadores, planos de saúde, e custódia de crianças, assim como ao diminuir o direito de tomar decisões sobre questões judiciais [33].

Ainda assim, diagnósticos também parecem ter benefícios positivos. Ao discutir essas questões complexas, Emily Caplan apresenta o caso de “Tara”, que foi capaz de preencher suas necessidades educacionais específicas por conta de um diagnóstico de “transtorno de déficit de atenção”, e evitou uma sentença de prisão apesar de uma condenação por furto de pequeno valor, porque foi considerado que ela tinha “responsabilidade diminuída” por conta de “transtorno de estresse pós-traumático” [33, p. 52]. No mesmo sentido, numa análise de alegações de insanidade em crimes violentos na Inglaterra e no País de Gales entre 1832 e 1901, Jill Ainsley descobriu que mulheres tinham mais sucesso em seus pedidos do que homens (na proporção de 87% comparado a 59%), refletindo a tendência de atribuir as ações criminosas de mulheres à sua biologia reprodutiva, a qual àquela época as exonerava de responsabilidade [34]. No entanto, isso é às custas de ser posicionada como louca, como fora da razão — que não é um lugar positivo para uma mulher habitar, independentemente dos benefícios a curto prazo. Tara perdeu a guarda de sua criança, e depois de sua morte teve a herança delineada em seu testamento anulada, por conta de seus diagnósticos psiquiátricos. Igualmente, mulheres do século XIX encarceradas por insanidade criminal eram sujeitas a “medidas extraordinárias de domesticação sistemática e conceitual” pelas autoridades, porque elas estavam “em direta violação dos padrões de identidade de gênero de mente e de ação”, nas palavras de Robert Menzies e Dorothy Chunn [3, p. 81]. Pouco mudou. Mulheres admitidas a hospitais de segurança hoje em dia ainda são infantilizadas, sujeitas a terapia eletroconvulsiva três vezes mais do que homens, assim como têm maior probabilidade de receberem terapia eletroconvulsiva e medicação forçadas, [35] e reportam taxas maiores de abusos físicos e emocionais por funcionários — punições por não “estarem na linha” [36, p. 231]. E essa é uma linha que é claramente baseada em gênero, uma vez que construções idealizadas de feminilidade ainda influenciam os diagnósticos psiquiátricos hoje.

2 Diagnósticos com viés de gênero

Phyllis Chesler escreve:

Mulheres que fazem o papel feminino condicionado são clinicamente vistas como “neuróticas” ou “psicóticas”. Quando e se elas são hospitalizadas, é por comportamentos predominantemente femininos, como “depressão”, “tentativas de suicídio”, “neuroses de ansiedade”, “paranoia”, transtornos de alimentação, automutilação ou “promiscuidade”. Mulheres que rejeitam ou que são ambivalentes quanto ao papel feminino amedrontam ambas elas mesmas e a sociedade tanto que seu ostracismo e sua auto-destrutividade provavelmente começa muito cedo. A tais mulheres está assegurado um rótulo psiquiátrico, e, se forem hospitalizadas, é por comportamentos menos “femininos”, como “esquizofrenia”, “lesbianismo” ou “promiscuidade”. [149, p. 116]

Essas práticas de patologizar a feminilidade continuam século XXI adentro — a diferença hoje é que pesquisadoras feministas podem fornecer evidências empíricas para fundamentar suas alegações, expondo o viés de gênero em diagnósticos e tratamentos psiquiátricos. Porque enquanto no capítulo 2 eu delineei o argumento de que a loucura é uma construção discursiva, feministas estenderam essa crítica para demonstrar que é uma construção imbricada pelo gênero. Muita atenção tem sido dada a pesquisas conduzidas por Broverman e colegas no fim dos anos 60, [vi] em que se argumentava que mulheres que se conformavam ao papel feminino, e, paradoxalmente, também aquelas que o rejeitavam, têm probabilidade de receber um diagnóstico psiquiátrico [38]. Ao mesmo tempo, descobriu-se que definições de saúde mental coincidem com definições de masculinidade, enquanto que feminilidade era vista como psicologicamente não saudável. Na década depois de essa pesquisa ser publicada pela primeira vez, um turbilhão de estudos tentaram replicar os resultados, a maioria usando estudos análogos nos quais se pedia a psiquiatras que fizessem diagnósticos com base em materiais de casos anônimos descritos como homens ou mulheres (ou sem receberem gênero nenhum). Ainda que tenha havido controvérsias a respeito dos resultados iniciais de Broverman e colegas, com foco na metodologia e no tipo de análise estatística utilizada [37;39], a maioria dos estudos subsequentes confirmou suas conclusões, [ver 40], reportando que psiquiatras posicionavam mulheres que desviavam de estereótipos de papéis de gênero como as mais perturbadas.

Por exemplo, um estudo por Waisberg e Page descobriu que mulheres que exibiam sintomas dos chamados “transtornos masculinos” — abuso de álcool e transtornos de personalidade antissocial — eram vistas como mais severamente perturbadas do que seus equivalentes homens [41]. No mesmo sentido, dados de 666 admissões psiquiátricas de emergência analisadas por Rosenfield revelaram que era mais provável que mulheres fossem hospitalizadas por sintomas “masculinos” de transtorno de personalidade antissocial, agressão, ou abuso de substâncias [42]. Isso é reminiscente dos sanatórios Vitorianos onde as mulheres eram encarceradas por falar fora de sua vez, ou por se recusarem a adotarem um papel feminino aquiescente — sendo mandadas ao confinamento na solitária, ou sujeitas à “rédea da reclamona”, se exibiam comportamento “agressivo” dentro das paredes do sanatório. Entretanto, é importante reconhecer que os estereótipos de gênero também são usados nos diagnósticos de homens. No estudo de Rosenfield, homens tinham mais chances de serem hospitalizados pelos sintomas “femininos” de depressão e ansiedade [42], e no estudo de Waisberg e Page, homens deprimidos eram vistos como muito mais perturbados do que mulheres deprimidas [41]. Como a “depressão” é conceituada como um “problema de mulher”, isso não é surpreendente.

Ao mesmo tempo, já foi reportado que praticantes de medicina super-diagnosticam depressão em mulheres, no sentido de que o diagnóstico é dado mesmo quando as mulheres não se encaixam nos critérios padronizados.[43] Contrariamente, quando mulheres e homens de fato se encaixam em todos os critérios de diagnóstico de depressão, já se reportou que homens têm menos chance de receberem diagnóstico.[43] Em um estudo, o super-diagnóstico de mulheres operava apenas como psiquiatras homens,[44] sugerindo que o gênero (ou talvez os preconceitos) dos médicos pode influenciar em seu julgamento — o que se alinha com relatórios anteriores de que as identidades pessoais e as características demográficas de clínicos influenciam como eles/elas se relacionam com clientes.[45] Isso sugere que os estereótipos de papéis de gênero usados por clínicos levam a mulheres serem posicionadas com intrinsecamente mais desajustadas; profissionais de saúde esperam que mulheres sejam loucas (ou “deprimidas”), então são mais propensos a procurar por isso, e a ver isso mesmo quando isso não está lá. Também já se alegou que o viés de gênero existe nos questionários padronizados que medem a depressão, já que muitos categorizam experiências que são normativas para mulheres ou que são parte dos papéis femininos (como chorar, tristeza ou perda de interesse no sexo) como “sintomas” [46, vii]. Portanto, instrumentos como o Beck Depression Inventory (BDI), que são frequentemente usados em pesquisas epidemiológicas de larga escala, talvez estejam simplesmente superestimando “sintomas” depressivos em mulheres,[46] e portanto distorcendo conclusões sobre diferenças de gênero na psicopatologia. Inversamente, já foi sugerido que as medidas padronizadas de depressão podem sub-diagnosticar depressão em grupos culturais específicos, como mulheres sul-asiáticas, como resultado de [essas medidas] serem culturalmente ou linguisticamente insensíveis aos significados de angústia em um contexto não-ocidental.[48]

Mulheres em grupos demográficos específicos — particularmente, mulheres da classe trabalhadora,[49] mulheres Negras,[44] mulheres mais velhas,[50] e lésbicas [51] — têm o maior risco de serem incorretamente diagnosticadas. Por exemplo, o estudo de referência conduzido por Hollingshead e Redlich em 1958 reportou que clientes de menor renda tinham mais chance de receber um diagnóstico de doença mental severa, e também tinham mais chance de receber terapia eletroconvulsiva, medicamentos, lobotomias ou de serem colocados sob curadoria do Estado, quando comparados a clientes mais abastados.[52] Da mesma forma, descobriu-se que terapeutas avaliam clientes afro-americanos deprimidos mais negativamente do que anglo-americanos deprimidos,[53] com terapeutas brancos avaliando clientes afro-americanos como mais psicologicamente comprometidos do que terapeutas afro-americanos.[54] No Reino Unido, as taxas mais baixas de depressão em mulheres sul-asiáticas foram explicadas por um grupo de profissionais de saúde por meio da adoção de uma série de estereótipos “orientalistas” que agiam para patologizar a cultura sul-asiática — posicionando-a como o “outro”, patriarcal e repressor — comparada a um Ocidente idealizado e libertado.[55] Isso pode resultar nas angústias e necessidades de saúde mental de mulheres sul-asiáticas acabarem não-reconhecidas e não-tratadas, [56] além de acrescentar ao alto nível de estigma associado à discussão de angústia psicológica que já existe nesse grupo cultural. [57]

Mulheres mais velhas também são vulneráveis a ambos super- e sub-diagnósticos; [50] a tendência a patologizar tudo de pessoas mais velhas frequentemente leva à infelicidade ser vista como transtorno psiquiátrico, quando não é, [31] enquanto a invisibilidade leva à falta de reconhecimento das angústias e à recusa de serviços necessários.[58] E ainda que a homossexualidade tenha sido oficialmente removida do DSM, muitos clínicos ainda a enxergam como patologia, e patologizam lésbicas que buscam ajuda por problemas com relacionamentos ou trabalho, vendo sua sexualidade como um ponto de preocupação [51]. Da perspectiva da interseccionalidade [ver 59], em que se reconhece que todas temos identidades sociais e culturais múltiplas, ser um membro de vários grupos minoritários ou marginalizados também pode exacerbar a vulnerabilidade a diagnósticos equivocados. Por exemplo, diferenças no desenvolvimento da identidade têm sido reportadas entre lésbicas brancas e afro-americanas ou latinas, [60] o que tem implicações para a saúde mental e o bem-estar, e tem sido reportado que mulheres mais velhas que são pobres encaram a dupla discriminação de classe e idade. [50]

Uma explicação mais além, relacionada a isso, para as taxas mais altas de diagnósticos de loucas em mulheres é que homens e mulheres são diferentes em sua apresentação de angústia, significando que mulheres têm maior tendência a caírem sob o olhar escrutinizante dos profissionais de saúde. Isso sugere que as diferenças de gênero na depressão são um artefato — o resultado de mulheres terem maior propensão do que homens a reportarem ou sintomas leves de depressão [61], ou sintomas que duram alguns dias [62]. Inversamente, Já se sugeriu que homens têm maior tendência a esquecerem seus sintomas depressivos do que mulheres [63], ou a minimizar a severidade de episódios passados [64]. O fato de que muitos profissionais de saúde acreditam nessa explicação é ilustrado pelos achados do Gender and Therapy Referrals Study, conduzido por Janette Perz e eu mesma (ver o apêndice do livro)[65], em que perguntamos a clínicos gerais (CG) e a profissionais de saúde mental associados (PSMA) para explicar por que 70% das 746 indicações para terapia psicológica dentro de um período de doze meses eram mulheres. [viii] A maioria nos disse que mulheres se apresentam com mais frequência em sua prática médica geral, frequentemente por conta das necessidades de saúde de suas crianças ou de outros membros familiares dependentes, permitindo que a mulher, ou o CG, levante a questão da depressão:

- Mulheres participam em exames de saúde de rotina, então têm maior oportunidade/conforto em levantar questões psicológicas.

- Mais mulheres frequentando a prática de CG com membros da família, p. ex. crianças, portanto elas têm uma “ligação” mais próxima com o/a CG e o/a CG pode ver questões familiares impactando a paciente.

A segunda explicação que deram centralizava na percepção de que devido ao estigma percebido, é menos provável que homens busquem ajuda do que mulheres porque isso pode parecer fraqueza:

- Estigma sobre o aconselhamento que os homens acham difícil de aceitar.

- Mulheres […] não veem a saúde mental como uma fraqueza nas mesmas proporções que homens.

- Estigma social. Esperado que homens sejam o gênero mais forte. Medo de inadequação e fracasso.

Inversamente, mulheres eram vistas como mais propensas a pedir ajuda e levantar questões de saúde mental com seu/sua CG:

- Mulheres são mais vocais e “expressivas” em suas demandas. Mulheres veem a si mesmas e à sua saúde de forma diferente, e, portanto, têm expectativas diferentes.

- Mulheres são mais propensas a falar sobre questões psicológicas/a levantar questões psicológicas.

- Geralmente mulheres se sentem mais confortáveis em buscar ajuda por questões médicas em geral.

Finalmente, foi afirmado que os sintomas psicológicos de homens e de mulheres se apresentam de forma diferente:

- Os sintomas de mulheres de problemas psicológicos se expressam externamente e portanto são mais evidentes para outras pessoas em comparação aos homens, que tendem a internalizar. Portanto, [mulheres são] mais propensas a serem aconselhadas / encorajadas por outras pessoas a obter ajuda.

- Homens são mais propensos a reclamar de dor de cabeça, tontura. Mulheres são mais propensas a identificar que estão ansiosas, estressadas ou deprimidas.

Talvez haja alguma base nessas crenças, porque há evidência de que homens são menos propensos do que mulheres a se autodiagnosticar com depressão, enxergando isso como auto-indulgente e improdutivo [66–67]. Já se reportou que homens que vivenciam tristeza prolongada são menos propensos do que mulheres a expressar seus sentimentos abertamente, o que pode dificultar que clínicos detectem que há um problema [68–69]. Entretanto, ao mesmo tempo, a crença na veracidade dessas observações pode servir como justificativa para o viés de gênero nos julgamentos dos clínicos, e para a ausência de auto-reflexão, porque a responsabilidade pelo super-diagnóstico de mulheres (assim como o suposto sub-diagnóstico de homens) é colocada firmemente nos pés do “paciente”. É interessante que nenhuma dessas observações continha descrições de mulheres como mais desajustadas ou loucas do que homens, ou de homens como mais psicologicamente saudáveis. Será isso porque CGs e profissionais de saúde mental associados foram educados em um discurso pós-feminista no qual têm consciência do potencial viés de gênero nos diagnósticos, e são determinados a não cair nessa armadilha eles/elas mesmos/as? Como o estudo de Broverman e colegas [38] que explorou pela primeira vez esse viés de gênero empiricamente tem demonstrado estar dentre os mais citados artigos no campo da psicologia, e tem “impactado o pensamento de uma geração de psicólogos e profissionais de saúde mental” [37, p. 126], não seria de se surpreender se fosse o caso. No entanto, isso não significa que diagnósticos com viés de gênero deixaram de acontecer.

3 Transtornos de personalidade borderline e histérica: patologizando a feminilidade exagerada

Janet Wirth-Cauchon escreve:

Os sintomas de mulheres diagnosticadas como borderline podem ser lidos como respostas significativas ou inteligíveis à dupla amarra da subjetividade feminina. […] o self dividido da paciente com borderline tem suas origens não em uma psique falha, mas no contexto geral da divisão cultural ocidental entre um reino desvalorizado do feminino e do corpo, e o reino do sujeito autônomo — o reino da razão e da mente. Mulheres, nas adjacências entre esses dois reinos, devem negociar com ambos. [70, pp. 157–158]

A depressão não é o único diagnóstico a ser examinado criticamente por ser mais rapidamente aplicado a mulheres. Argumentos semelhantes têm sido feitos sobre a maior propensão de mulheres a serem diagnosticadas com transtorno de personalidade histérica, a encarnação moderna da histeria. A descrição do transtorno de personalidade histérico no DSM II [n/t Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais], publicado em 1968, tem sido descrita como “essencialmente uma caricatura da feminilidade exagerada” [71, p. 158], já que os “sintomas” incluíam excitabilidade, instabilidade emocional, reações exageradas e autodramatização. De fato, a descrição no DSM-II de histéricas, como “mulheres que querem chamar atenção, sedutoras, imaturas, autocentradas, fúteis, […] e dependentes de outras pessoas” [72, p. 251] é quase idêntica à descrição novecentista da histeria, delineada no capítulo 1. É também quase próxima à versão arquetípica da feminilidade que era esperado que mulheres seguisse nos anos 50 e 60, parodiadas (ou talvez celebradas) na série de televisão do século XXI sobre os executivos de publicidade da Madison Avenue, Mad Men. No DSM-III [73], publicado em 1980, o transtorno de personalidade histérica foi renomeado “transtorno de personalidade histriônica”, para evitar as conotações negativas que estavam associadas à “histeria” [71]. Entretanto, os descritores do paciente típico desenhado no DSM-III ainda retratam uma feminilidade exagerada, alguém que é “tipicamente atraente e sedutor […] demasiadamente preocupado com a atratividade física”, além de interessado em “controlar o sexo oposto ou entrar em um relacionamento de dependência [e continuamente demandando] reafirmação, aprovação ou elogios” [73, p. 348]. Não é assim que somos ensinadas a “ser menina” por meio de revistas adolescentes, ficções românticas, e filmes de meninas adolescentes? [ver 74] Mas precisamos ter cuidado. Performar essa versão particular de feminilidade “sedutora” pode atrair mais do que um homem: pode claramente atrair um diagnóstico psiquiátrico. Isso foi evidenciado num estudo em que foi pedido a psiquiatras que julgassem uma variedade de descrições de casos, nos quais o diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica foi dado a mulheres, apesar de os estudos de caso darem pouca indicação da desordem. [44]

Mudanças nos papéis de gênero depois dos anos 60 e 70, que viram mulheres ocidentais entrarem na força de trabalho em números sem precedentes, e remodelaram relações sexuais e familiares, resultaram na marginalização da histeria como categoria diagnóstica. No entanto, como Mary Ann Jimenez argumentou, isso não significou que a feminilidade exagerada deixou de ser patologizada, já que o transtorno de personalidade borderline simplesmente tomou o lugar da histeria, capturando “valores contemporâneos sobre o comportamento de mulheres” [71, p. 161]. Descrito como um diagnóstico psiquiátrico “feminizado” [75], porque é aplicado mais frequentemente a mulheres do que a homens [76], entre três e sete vezes mais frequentemente [77–78], os critérios para o transtorno de personalidade borderline consistem de sintomas que caracterizam “qualidades femininas” [71, p. 163]. Essas incluem depressão e labilidade emocional, assim como “impulsividade em áreas como furtos em lojas, abuso de substâncias, sexo, direção imprudente, e ingestão compulsiva de alimentos”, e “confusão de identidade”, evidenciada por “incertezas quanto à própria imagem, orientação sexual, objetivos de longo prazo ou escolha de carreira” [79, p. 347]. Entretanto, onde o transtorno de personalidade borderline difere da histeria (ou do transtorno de personalidade histriônica) é a inclusão da característica mais masculina de “intensa raiva inapropriada” como critério de diagnóstico [71]. Então ainda que ambas categorias diagnósticas adotem estereótipos de gênero em posicionar mulheres específicas como “loucas”, Jimenez comenta, “se a histérica era uma mulher quebrada, a mulher borderline é a perigosa” [71, p. 163]. Já que quase metade das mulheres que se qualificam para um diagnóstico de borderline ou histriônica preenchem os critérios para ambos transtornos [78], muitas mulheres são claramente vistas como ambas quebradas e perigosas.

Mary Ann Jimenez descreveu a paciente borderline típica como uma “mulher agressiva, raivosa e exigente”, que é rotulada como “mentalmente desordenada” por se comportar de uma forma que é perfeitamente aceitável num homem [71, pp. 162,163]. Evidências de que há uma clara diferença na patologização das emoções, em particular na raiva, são sustentadas por pesquisas de Lisa Feldman Barrett e Eliza Bliss-Moreau, que examinaram julgamentos feitos sobre emoções expressados por homens e mulheres. Elas descobriram que a tristeza e a raiva dos homens era considerada relacionada a fatores situacionais — por exemplo, “ter tido um dia ruim” — enquanto que mulheres tristes ou enraivecidas eram julgadas como “emotivas” [80]. Portanto, as emoções das mulheres são consideradas um sinal de patologia, enquanto as emoções dos homens são compreensíveis. Duas mulheres famosas postumamente “diagnosticadas” com transtorno de personalidade borderline na mídia foram Diana, princesa de Gales, [81] e Marilyn Monroe, [82] cujos “sintomas” incluíam raiva, suposta promiscuidade sexual, e descontentamento com seu parceiro (ou amante). Ambas vivenciaram conflitos e colapsos em seus relacionamentos; ambas tiveram uma vida pregressa problemática. Será que homens que se comportassem de maneira semelhante teriam sido diagnosticados como “loucos”? Eu suspeito que não.

Enquanto a depressão é considerada um “sintoma” de transtorno de personalidade borderline, este é uma categoria diagnóstica considerada mais uma “patologia de caráter” do que um distúrbio de humor. [83] Janet Wirth-Cauchon argumenta que o diagnóstico de borderline é tipicamente aplicado a “algumas pacientes mulheres” que são “difíceis, que resistem o trabalho de terapia, ou que são socialmente marginais” [84, p. 87]. Similarmente, Dana Becker descreveu o transtorno de personalidade borderline como “o mais pejorativo dos rótulos de personalidade”, que é “um pouco mais do que uma abreviação para uma cliente difícil, enraivecida, que certamente dará ao terapeuta dores de cabeça contratransferenciais” [78, p. 423]. Como muitas mulheres diagnosticadas como “borderline” foram sexualmente abusadas na infância [85], sua raiva é compreensível, assim como sua “dificuldade” com homens em posições de poder acima delas — os terapeutas que dão diagnósticos. Essas mulheres são patologizadas, ocupando o espaço do abjeto, aquele que é “outro” a tudo que é desejado no sujeito feminino [84]. Como a mulher sincera e difícil do século XVI era castigada como bruxa, e a mesma mulher no século XIX era histérica, no fim do século XX e no século XXI, ela é descrita como “borderline”. Todos são rótulos estigmatizantes. Todos são irrevogavelmente ligados ao que significa ser “mulher” em um momento particular na história. E enquanto a histérica novecentista era considerada instável e irresponsável, como justificativa para sujeitá-la à cura de descanso na cama ou ao encarceramento no sanatório, mulheres diagnosticadas como borderline são frequentemente consideradas mentalmente incapazes, e sujeitas à institucionalização ou à medicalização involuntária, além de serem destituídas da guarda de suas crianças ou de direitos parentais [78, p. 426]. Ao mesmo tempo, um diagnóstico de borderline pode ser usado como justificativa para negar a mulheres o acesso a cuidado de saúde mental, por conta de suposta “resistência” a tratamento [86]. Entretanto, se examinarmos as consequências negativas de “tratamentos” bio-psiquiátricos contemporâneos para muitas mulheres, talvez isso não seja tão ruim.

4 Regulando as mulheres por meio de “tratamentos” bio-psiquiátricos

4.1 Opressão por meio do encarceramento e do tratamento com choques elétricos

Kate Millett escreve:

O depósito [“de loucos”] em si é insano, anormal, um cativeiro aterrorizante, uma privação irracional de toda necessidade humana — que manter a razão dentro dele é uma batalha avassaladora. Depois de certo tempo, muitas vítimas colapsam e concordam em serem loucas; elas se rendem. E se afastam. E conforme o tempo passa, elas não conseguem ou finalmente não vão mais retornar; é longe demais, é muito sem recompensa, é duvidoso demais — elas se esqueceram. E elas vivem suas vidas em suas mentes, nas distrações dentro delas. As angústias e as gratificações de uma fantasia cuidadosamente forjada, construída como um ninho a partir dos farrapos do que um dia fora uma vida mas que não mais poderia ser. [27, p. 67]

Críticas à medicalização das perturbações das mulheres no fim do século XX e no início do século XXI não param no momento do diagnóstico — elas se estendem aos “tratamentos” oferecidos às mulheres pelas profissões psi, em especial aquelas oferecidas pela bio-psiquiatria. O encarceramento psiquiátrico forçado tem sido o objeto das denúncias mais consistentes, conforme evidenciado pelo relato autobiográfico de Kate Millet de 1990 [27]. Porque ainda que a noção de “sanatório” sugira um ambiente pacífico e terapêutico, a realidade para muitas mulheres é o oposto, com pouco acesso a qualquer forma de intervenção psicológica, e a imposição de uma cultura restritiva e humilhante de contenção. Por exemplo, Marina Morrow entrevistou mulheres residentes em instituições canadenses de saúde mental e descobriu que muitas eram re-traumatizadas por sua experiência no cuidado psiquiátrico [86]. Similarmente, Moira Potier, uma psicóloga que trabalhou de 1987 a 1993 no hospital psiquiátrico de segurança de Ashworth no Reino Unido [ix], argumentou que ao invés de ser um ambiente terapêutico, “vai piorar as coisas” para as mulheres lá encarceradas [36, p. 228]. A caridade Women in Secure Hospitals (WISH) [Mulheres em Hospitais de Segurança] concordou, comentando que mulheres internas “se sentem inseguras”, “pisam em ovos o tempo todo”, e vivem num “estado de choque, um estado de medo”; conclusões confirmadas por um comitê de inquérito que examinou o tratamento de mulheres em Ashworth, que foi descrito como “infantilizante, humilhante e anti-terapêutico” [36, p. 228]. Isso é reminiscente das descrições dos sanatórios de loucos Vitorianos como “lugares onde a loucura é fabricada”, onde mulheres eram “enlouquecidas pelas brutalidades do próprio sanatório, e pela falta de seus direitos legais como mulheres, e como prisioneiras” [7, p. xxiii]. A diferença hoje é que as contenções físicas dos sanatórios Vitorianos foram substituídas por tratamentos medicamentosos, cujos efeitos são eloquentemente descritos por Kate Millet:

A droga como curadora, como método oficial agora — é insidioso, o mal verdadeiro. Geralmente a droga é defendida porque pacifica e torna o trabalho fácil para as ajudantes e enfermeiras, para os guardas. Na verdade, faz muito mais do que isso, tudo muito contrariamente à sanidade; ela induz visões, alucinações, paranoia, confusão mental. Nada poderia ser mais difícil do que manter a sanidade mental sob o ataque de uma droga. [27, p. 67]

Mulheres que se recusam a ser pacificadas por drogas (como muitas fazem), ou que são consideradas pacientes que não reagem ou difíceis, são sujeitas a escrutínio e regulação específicos, frequentemente se encontrando patologizadas justamente por seus atos de resistência. Isso foi ilustrado por David Rosenhan em seu estudo etnográfico [87], no qual os protestos de sanidade expressados pelos pesquisadores que tinham entrado em instituições psiquiátricas como cobaias foram considerados evidência de sua loucura [x]. Para pacientes mulheres, sua sexualidade ou feminilidade é central a essa patologização. Por exemplo, Charlotte Ross, admitida ao hospital psiquiátrico de segurança de Essondale na Columbia Britânica no início dos anos 50, foi descrita como exibindo “interrupção no desenvolvimento psicossexual”, e suspeitas de “homossexualidade latente” como resultado de sua resistência à autoridade médica [3, p. 92]. Para suprimir essa resistência, e engendrar obediência e submissão, mulheres são frequentemente ameaçadas com “tratamentos” mais aversivos, como evidenciado pelo relato de Janet Frame em 1961, em seu relato autobiográfico da hospitalização psiquiátrica, a respeito do [seu] medo de escorregar para fora dos limites do que era considerado comportamento aceitável dentre as pacientes:

Eu temia que um dia a Dona Glass, tendo ouvido que eu tinha sido “difícil” ou “pouco colaborativa”, se dirigiria rispidamente a mim, “Certo. Solitária para você, senhorita”. Ouvir outras pessoas serem ameaçadas com tanta frequência me deixou com mais medo, e ver que uma paciente, no ato de ser levada à solitária, sempre lutava e gritava, me deixava morbidamente curiosa sobre o que o quarto tinha que, da noite pro dia, conseguia mudar pessoas que gritaram e desobedeciam em pessoas que se sentavam, se resignavam, e obedeciam apaticamente quando recebiam a ordem de ir para a Sala de Estar, para a Sala de Jantar, para a Cama. […] e a Ala Dois era o meu medo. Eles te mandavam para lá se você era “pouco colaborativa” ou se doses persistentes do tratamento de eletrochoque não produziam em você uma melhora que era julgada largamente por sua submissão e pela pronta obediência a ordens. […] [então] você aprendia com a mais honesta dedicação a “se encaixar”; você aprendia a não chorar quando acompanhada mas a sorrir e a dizer que estava feliz, e a perguntar de tempos em tempos se você podia ir embora, como prova de que você estava melhorando e portanto sem necessidade de ser levada nas sombras à noite para a Ala Dois. Você aprendia as tarefas, a arrumar a cama com o lema do governo do lado certo e com os cantos da colcha asseadamente angulados. [88, pp. 82–83]

A terapia eletroconvulsiva tão temida por Janet Frame é uma das formas de tratamento mais comuns oferecidas dentro de instituições psiquiátricas (invariavelmente oferecidas junto a tratamentos medicamentosos). Foi usado pela primeira vez na Itália nos anos 30 [xi], após a observação de que a esquizofrenia e a epilepsia não coincidem, o que levou à suposição de que a indução de grandes convulsões poderia curar a esquizofrenia [89]. A Associação Americana de Psiquiatria recomenda que a terapia eletroconvulsiva seja usada apenas como último recurso de tratamento, para casos de depressão severa; no entanto, há evidências de que ela é usada muito mais amplamente, e no lugar de outros tratamentos, ao invés de ser usada como último recurso [89]. De fato, a terapia eletroconvulsiva tem aumentado em popularidade nos últimos anos, após uma queda nos anos 80. Por exemplo, na Austrália em 2008 houve 20.121 tratamentos dados nacionalmente, um aumento de 50% em relação ao número registrado 10 anos antes [90]. Como foi observado no capítulo anterior, as mulheres compõem o grosso desses casos. Assim, em 2001–2002 em Ontario, Canadá, terapias eletroconvulsivas foram administradas a 889 mulheres e 425 homens, com 7.514 tratamentos dados a mulheres e 3.546 a homens — mulheres compondo 68% do total em ambos os valores [91].

Em contraste à alegação de que pacientes vivenciam a terapia eletroconvulsiva como um “tratamento útil” [92], Bonnie Burstow o descreveu como “violência patrocinada pelo Estado contra mulheres” [93, p. 115], e Carol Warren como literalmente “uma experiência chocante” [89, p. 287]. Burstow segue para argumentar que é uma prática “assustadoramente anti-mulher”, já que “são os cérebros e as vidas de mulheres que estão segundo violados [e] majoritariamente os cérebros, memória e funcionamento intelectual de mulheres que são vistos como dispensáveis”, com mulheres “sendo aterrorizadas e controladas” [93, p. 116]. O testemunho de várias mulheres que vivenciaram terapia eletroconvulsiva sustenta esse ponto de vista. Por exemplo, mulheres entrevistadas por Lucy Johnstone descreveram a terapia eletroconvulsiva como “tortura” ou “bárbara” [xii]; “como ser batida na cabeça com um martelo”; “ir de encontro à sua morte, à sua ruína”; sentir como se “eles estivessem tentando me matar”; sentir-se “esmurrada, abusada […] uma violência”; sentir-se “como uma escrava […] sem controle, foi horrível” [94, pp. 75–76, p. 82]. A terapia eletroconvulsiva também já foi descrita por sobreviventes como lhes tendo feito “sentir como um animal” [93, p. 117], ou “sem valor”, uma “não-pessoa e não importava o que acontecia comigo” [94, p. 76], além de confirmar que elas eram “loucas” ou “insanas”. O medo da terapia eletroconvulsiva é palpável nesses relatos, parcialmente resultante de ver os efeitos em outras pessoas. Conforme uma mulher disse:

Quando você já esteve naquela ala havia outras pessoas que haviam passado pela terapia eletroconvulsiva e todas as outras pessoas tinham medo disso […] você as veria depois quando elas não conseguiam lembrar quem elas eram e estavam muito confusas e tinham dores de cabeça terríveis e não eram elas mesmas nem de longe.

Outras tinham medo por conta de suas próprias experiências: “eu pensei, talvez na segunda vez vai ser muito mais fácil e eu não vou me sentir tão assustada e aterrorizada, mas foi a mesma coisa, se não pior” [94, p. 75]. Mary Jane Ward, em sua novela autobiográfica The Snake Pit (1946), não deixa sobrar espaço para ambiguidades em seu relato de sua experiência com terapia eletroconvulsiva:

Eles colocaram um calço por baixo das costas dela. Foi desconfortável demais. Forçou suas costas a uma posição inatural. Ela olhou para o olho de vidro embaçado na parede e ela sabia que logo ele brilharia e que ela não veria o brilho. Eles iam eletrocutá-la, não operar sobre ela. Mesmo agora a mulher estava aplicando um tipo de pasta de cheiro podre em suas têmporas. O que você tinha feito? Você não teria matado ninguém e que outro crime há por aí que exige penalidade tão severa? […] Agora a mulher está colocando ganchos em sua cabeça, nas têmporas besuntadas de pasta e aqui vem outra, outra mulher vestida de enfermeira e ela se debruçou sobre seus pés como se em um minuto você pudesse se levantar da mesa e chutar o teto. Suas mãos estão amarradas, suas pernas contidas. Três contra uma e essa uma enredada em fios e maquinário. Ela abriu sua boca para chamar por um advogado e a mulher tola introduziu um mordedor para dentro e disse, “obrigada, querida”, e o demônio forasteiro com o sorriso angelical e a linda voz deu um aceno com a cabeça conspiratório. Logo acabaria. De certa forma você estava feliz. [95, pp. 68–69]

Ainda que a Organização Mundial de Saúde recomende que a terapia eletroconvulsiva seja oferecida apenas se voluntária [96], muitas mulheres ainda enfrentam terapia eletroconvulsiva forçada, como evidenciado pelo caso de Simone D., cujo advogado sem sucesso desafiou o direito do hospital psiquiátrico de Creedmore no estado de Nova Iorque a administrar 30 tratamentos de choque de “manutenção” em 2007, em acréscimo aos 200 que ela já havia recebido previamente [97]. Alternativamente, mulheres são ameaçadas com encarceramento psiquiátrico continuado [p. ex., 98], com tratamentos forçados, ou com penalidades como, por exemplo, perder a guarda de suas crianças, se não concordarem com a terapia eletroconvulsiva. Conforme uma mulher disse para Lucy Johnstone:

Eles me perguntaram se eu concordaria, mas eles também disseram que se eu recusasse eles iriam adiante de qualquer forma […] ser forçada a ficar lá é ruim o suficiente, mas ser forçada a fazer algo que você não quer é dez vezes pior, então eu concordei, sim [94, p. 74].

Outra mulher disse à UK Advocacy Network: “Me disseram que minha filha bebê seria colocada em lares adotivos se eu não fizesse terapia eletroconvulsiva (mesmo que meu marido pudesse ter cuidado dela)” (99, p. 37). Para mulheres que passaram por abuso sexual na infância — que se estima que sejam mais de 50% das pacientes internadas [100] — a terapia eletroconvulsiva pode ser vivenciada como uma repetição do abuso. Como uma mulher entrevistada por Johnstone comentou: “Eu pensei sim sobre isso algumas vezes durante a terapia eletroconvulsiva, que isso era uma forma de abuso, ser colocada lá quando você não quer, ou mais ou menos te dizerem que você tem que ter” [94, p. 77].

Já que os benefícios da terapia eletroconvulsiva são altamente questionáveis — há evidências de que ela não é mais eficaz do que placebo em aliviar nem depressão [101] nem risco de suicídio [102] — , há pouca justificativa para sujeitar à força mulheres a essa forma de tratamento. Citando pesquisas experimentais, Bonnie Burstow argumenta que a terapia eletroconvulsiva causa danos cerebrais, especificamente atrofia do lobo frontal, que leva à perda de memória e à debilitação intelectual [93; 103]. Nas entrevistas de Lucy Johnstone com sobreviventes da terapia eletroconvulsiva, os relatos de mulheres dessa terapia confirmam esse quadro [94, pp. 77–78], histórias de esquecer pessoas que elas conhecem, as infâncias de suas crianças, ou dificuldades de compreensão de livros ou da televisão:

Minha memória é péssima, simplesmente péssima. Eu não consigo me lembrar dos primeiros passos de Sarah, e isso machuca muito […] perder as lembranças do crescimento das crianças foi horrível.

Eu posso estar lendo uma revista e eu chego à metade ou quase ao fim e eu não consigo me lembrar sobre o que é, então eu tenho que ler tudo de novo. Mesma coisa com um filme ou programa na TV.

Pessoas que me conheciam me abordavam na rua e me contavam como elas me conheciam e eu não tinha lembrança nenhuma delas […] muito assustador.

É um vazio, eu não consigo descrever, e também tem uma sensação de algo essencial que eu nem sei o que está faltando […] é como uma parte intrínseca de mim que eu sinto que não está lá e que já esteve. […] Parte de mim sente que houve uma morte real de algo, algo morreu durante aquela época.

Minhas próprias lembranças da terapia eletroconvulsiva da minha mãe são de sua completa perda de memória de curto prazo, assim como uma mudança drástica de personalidade, acompanhada pelo medo de choques futuros que faziam com que ela desesperadamente tentasse fingir que estava feliz, quando ela claramente não estava. Esses efeitos são reconhecidos por psiquiatras como Abraham Meyerson, que os enxerga como “um fator importante no processo de cura” [93, p. 116]. Isso é parcialmente porque a terapia eletroconvulsiva produz pacientes aquiescentes, que são, nas palavras de Jonas Robitscher, “fáceis de administrar, dormem muito, [e] não precisam de muito cuidado de enfermaria” [89, p. 298; 104]. Mas também é porque a terapia eletroconvulsiva objetiva restaurar mulheres para o funcionamento marital “normal”, em que a resistência anterior ao papel feminino arquetípico é literalmente esquecida. Isso é ilustrado pelo caso de Wendy Funk, que recebeu terapia eletroconvulsiva durante sua estadia em uma ala trancada em 1989, sob ameaça de ser mandada para longe se recusasse, com seu “problema” sendo identificado por seu psiquiatra como “pensamento de tipo feminista” e ser resistente ao controle por seu marido [105]. A amnésia profunda que resultou de seu tratamento encorajou a prescrição de mais sessões de terapia eletroconvulsiva, com Wendy ouvindo que era “pelo bem de sua família”, porque “fazer” seu marido se preocupar “não era uma coisa boa pra uma esposa fazer” [93, p. 119]. O marido de Wendy, Dan, apoiava seu tratamento, como vários dos parentes de mulheres sobreviventes de terapia eletroconvulsiva entrevistadas por Carol Warren. Por exemplo, o sr. Karr sentia que era “por bem” que sua esposa “não conseguia se lembrar de nada” quando ela “não era ela mesma” de antes de sua admissão hospitalar, tendo ficado particularmente satisfeito que a terapia eletroconvulsiva tinha “feito sua esposa esquecer suas explosões hostis para com ele” [89, p. 294]. Outras mulheres são silenciadas por medo de mais choques: Mary Yale disse que ela tinha um “pavor tão grande de choque” que ela não mais expressava seus sentimentos para seu marido, acrescentando que “o tratamento de choque é um baita de um jeito para tratar problemas maritais — os problemas envolviam nós dois” [89, p. 298]. Similarmente, uma mulher (entrevistada por Lucy Johnstone), que estava se sentindo suicida à época, não discutia seus sentimentos com a enfermeira psiquiátrica da clínica da comunidade porque ela anteriormente havia vivenciado terapia eletroconvulsiva forçada, e não queria que essa experiência se repetisse. Ela comentou: “Foi uma lição útil, na verdade. Não é sensível nesse mundo falar para psiquiatras de seus, como eles chamam, ‘sistemas ilusórios’, e de fato eu nunca lhes falei mais nenhum” [94, p. 79].

Algumas mulheres abraçaram esses efeitos colaterais da terapia eletroconvulsiva, citando o esquecimento, ou sentir-se como uma nova pessoa, como benefícios do tratamento. Assim Shirley Arlen (entrevistada por Carol Warren) disse:

Eu acho que os tratamentos de choque têm a intenção de te fazer esquecer — quando você surta ou o que quer que seja que você faz pra entrar aqui [hospital psiquiátrico] […] Quero dizer, funcionou comigo — eu não consigo me lembrar de muita coisa — mas eu prefiro não lembrar. [89, p. 289]

Joan Baker descreveu a si mesma como “uma pessoa diferente” porque ela podia esquecer sobre seu pai não gostar dela quando criança [89, p. 289], o que foi semelhante ao comentário de uma das entrevistadas de Johnstone, que disse:

Eu senti como se eu tivesse me tornado uma pessoa completamente diferente […] Eu senti como se eu tivesse perdido totalmente a cabeça […] Eu acho que a terapia eletroconvulsiva me jogou nessa outra realidade […] Eu senti que eu havia perdido a pessoa que eu costumava ser […] antes de eu receber a terapia eletroconvulsiva, tudo aquilo desapareceu por completo [94, p. 78].

Inversamente, Rachel Perkins descreveu “deleite em ser ‘eu’ de novo” depois de seis sessões de terapia eletroconvulsiva [106, p. 625], lidando com a perda de memória anotando as coisas. Algumas mulheres queriam esses efeitos e lamentavam não os ter conquistados, como Rita Vick, que disse a Carol Warren: “Eu pensei que os tratamentos de choque ajudariam […] eles me fizeram esquecer algumas coisas, mas não o suficiente. Eu não tive o suficiente, acho” [89, p. 290]. Esses posam como exemplos de mulheres apagadas ou refeitas pela terapia eletroconvulsiva, com o objetivo de fazê-las “sãs”. Lendo esses relatos, é difícil discordar da conclusão de Bonnie Burstow de que a terapia eletroconvulsiva funciona como “um método formidável e compreensível de controle social” de mulheres [93, p. 118]. Entretanto, a realidade para a maioria das mulheres que buscam ajuda profissional para depressão (ou para uma gama de “sintomas” psicológicos não-específicos) é uma prescrição para medicação psicotrópica. Quando olhamos para propagandas e representações midiáticas contemporâneas de drogas psicotrópicas, e os mitos de loucura que elas perpetuam, não é difícil entender por quê.

4.2 Medicando a loucura das mulheres

Uma propaganda de Valium [diazepam] de 1970 nos Arquivos de Psiquiatria Geral diz:

Jan, 35, solteira e psiconeurótica Você provavelmente vê muitas do tipo de Jan em sua prática. As não casadas com baixa autoestima. Jan nunca encontrou um homem que chegasse à altura de seu pai. Agora ela percebe que ela está numa posição derrotada — e que talvez ela nunca se case. Valium (Diazepam) pode ser pode ser um acessório útil na terapia da paciente tensa e sobre-ansiosa que tem um senso neurótico de fracasso, culpa, ou perda. [107, p. 148]

Mulheres têm predominado em anúncios de medicação psicotrópica, a um ponto que ultrapassa muito sua representação em estatísticas de saúde mental [107]. Por exemplo, nos anos 70, mulheres eram representadas como as usuárias dominantes de tranquilizantes, enquanto que anúncios para outras drogas retratavam um número igual de mulheres e homens, ou mais homens [108]. Similarmente, num estudo de anúncios de antidepressivos nos anos 80, descobriu-se que as mulheres superavam os homens como exemplos de “pacientes” em dez para um na revista American Family Physician, e em cinco para um na revista American Journal of Psychiatry [109]. Em todas essas imagens, mulheres são geralmente representadas como tendo sintomas emocionais difusos e fracas habilidades de enfrentamento, enquanto que os pacientes homens que aparecem são vistos como sofrendo de estresse temporário relacionado ao trabalho, com formas efetivas de enfrentamento à sua disposição [110]. Por exemplo, em um estudo que rastreava o (des)equilíbrio de gênero em anúncios de psicotrópicos ao longo de três décadas, reportando que a proporção de mulheres em anúncios havia aumentando entre 1981 e 2001, Sarah Munce e colegas descobriram que as mulheres eram retratadas como bem vestidas e atraentes, e posicionadas na casa, no jardim ou numa configuração social [111], enquanto homens eram retratados no trabalho [xiii]. Isso posiciona mulheres em um papel tradicional sexualizado, doméstico e dependente, enquanto homens são retratados como cidadãos produtivos e independentes que têm um status social maior — reforçando estereótipos de gênero tradicionais.