RESUMO

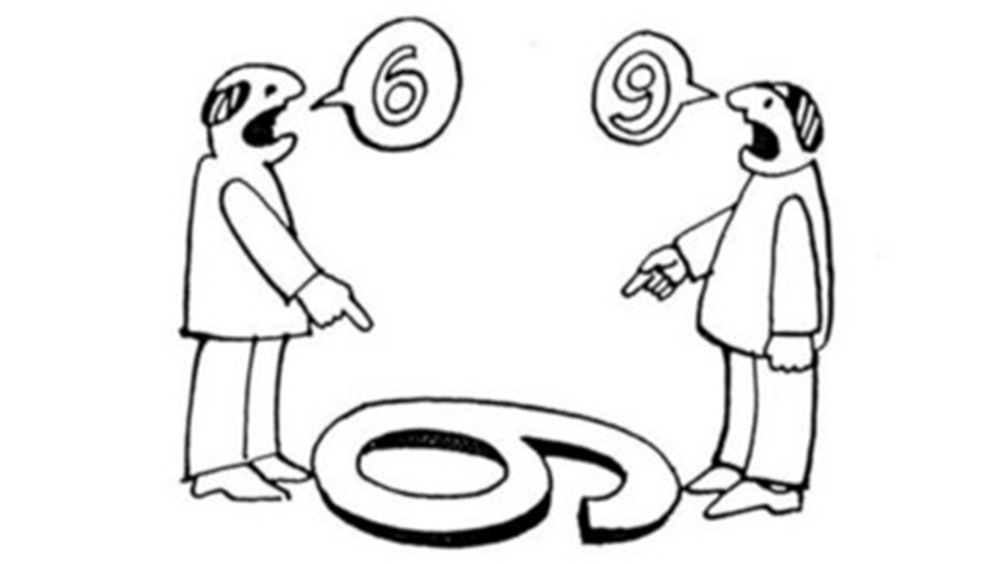

A ideia do texto é apresentar os debates relativos à questão criminal como apresentados pela criminologia crítica, pela chamada “criminologia feminista” e pela própria teoria feminista. Vou demonstrar como punitivismo e feminismo não combinam, e que qualquer política criminal ou pública que se proponha de base feminista não pode legitimar o sistema punitivo, especificamente, e penal, como um todo, aproximando a teoria feminista dos abolicionismos penais.

1. A CRIMINOLOGIA CRÍTICA

Entendemos por criminologia a ciência que estuda o fenômeno criminal — o crime, a criminalidade, suas causas, suas vítimas, e os fatores biopsicossociais nele envolvidos. É, por natureza, interdisciplinar, congregando conhecimentos, abordagens e teorias das mais diversas disciplinas, dentre elas a biologia, a psicologia, a psicopatologia, a sociologia, a ciência política, a antropologia, a economia, a filosofia, o direito, dentre outras.

Desde seu surgimento, em meados dos séculos XVIII e XIX, a criminologia já teve diferentes enfoques e ofereceu diferentes explicações para os fenômenos estudados. Mas, em linhas gerais, podemos identificar dois discursos criminológicos principais — e antagônicos: (1) a criminologia tradicional, que traz um discurso etiológico sobre o crime e a criminalidade, e (2) a criminologia crítica, que traz um discurso político sobre a criminalização. Em ambas as tradições, é possível identificar abordagens individuais e socioestruturais. A criminologia crítica, como veremos, desenvolve-se num contexto de reação ao positivismo biologizante e determinista das primeiras teorias criminológicas, e busca integrar a análise marxista das relações entre capital e trabalho às análises individuais do fenômeno criminal.

Na tradição clássica ou positivista, encontramos (1) explicações individuais (modelo de Lombroso), que abarcam (1.1) teorias dos defeitos pessoais naturais, ou seja, explicações biológicas, morfológico-constitucionais, genéticas, hereditárias e instintivas para o comportamento humano, (1.2) teorias dos defeitos pessoais apreendidos, podendo ser (1.2.1) por condicionamento (Eysenck, Skinner), (1.2.2) por associação diferencial (Sutherland), ou (1.2.3) psicanalíticas (Freud); e, por fim, (2) explicações socioestruturais (modelo de Ferri), subdivididas em (2.1) teorias culturais que utilizam o conceito de anomia, sendo seus principais expoentes (2.1.1) Durkheim e (2.1.2) Merton; (2.2) teorias das subculturas criminais que utilizam o conceito de subsocialização (Sutherland, Cohen); e (2.3) teorias fenomenológicas que utilizam o conceito de técnicas de neutralização normativa (Sykes e Matza). Na tradição moderna, crítica ou radical, há uma mudança de paradigma do objeto de estudo, não sendo mais a criminalidade, mas o processo de criminalização. Nela, encontramos (1) a perspectiva individual do labeling approach(fundamentado no interacionismo simbólico de Mead, na fenomenologia de Kitsuse e McHugh, e na etnometodologia de Schutz) e (2) a perspectiva socioestrutural da criminologia crítica (fundamentada na própria labeling approach acrescentada de teorias marxistas) (CIRINO DOS SANTOS, 2014; LOPES, 2007; BARATTA, 2004).

Foquemos na tradição moderna.

Como dito, a transição da escola tradicional para a escola moderna foi marcada por uma revolução paradigmática: “o objeto da criminologia não é mais dar a conhecer as causas da criminalidade, mas as condições dos processos de criminalização, as normas sociais e jurídicas, a ação das instâncias oficiais e os mecanismos sociais por meio dos quais se definem comportamentos específicos” (ESPINOZA, 2004).

Así, el nuevo paradigma cambia la investigación de las causas comportamentales de la criminalidad a las condiciones sociales y la etiqueta criminal y el estatuto criminal son atribuídos a como funcióna la reacción social a ese etiquetamiento. Cuestiona cómo y a quién se distribuye la etiqueta de criminal y a quién define. A la base de este cuestionamiento está la sociedad y sus diversos intereses sociales, económicos y políticos, por tanto, las relaciones de poder de esa misma sociedad. El análisis de los procesos de definición no puede entonces desconocer las relaciones sociales y, por lo tanto, el poder del Estado en la definición de la criminalidad. El análisis critico de Baratta tiene como base el marxismo.

Esta nueva criminología, entonces, marca un cambio de la recepción de las teorias norteamericanas a una elaboración marxista, con una fuerte aceptación y crítica al labelling aproach. La criminología crítica consiste pues, en una crítica a las teorías criminológicas anteriores, desde la criminología etiológica hasta el etiquetamiento, que desconoce la dimensión del poder. La introducción de la concepción marxista en la nueva criminología marca el surgimiento de la criminología crítica (CAMPOS, 1999).

A grande inovação da labeling approach, ou teoria da reação social, foi a negação da existência do crime enquanto realidade ontológica — o crime passa a ser encarado como uma construção social; e, a criminalidade, uma realidade social criada pelo próprio sistema de justiça penal. Assim, não faria sentido estudar as raízes etiológicas do crime, mas apenas os processos de construção e de definição histórica da criminalidade, porque

(a) o crime não é uma qualidade da ação (crime natural), mas uma ação qualificada como crime pelo Legislador, e (b) o criminoso não é um sujeito portador de uma qualidade intrínseca (criminoso nato), mas um sujeito qualificado como criminoso pela Justiça criminal: criminoso é o sujeito a quem se aplicou com sucesso o rótulo de criminoso (CIRINO DOS SANTOS, 2014).

A criminalidade, assim, não é uma entidade metafísica, mas um fenômeno criado a partir das relações sociais e, especificamente, das reações humanas a determinadas condutas:

Lo que la criminalidade es se percebe facilmente, en verdade, observando la reacción social frente a um comportamiento, en cuyo contexto un acto se interpreta (valorativamente) como criminal, y su autor se le trata en consecuencia. Partiendo de tal observación podrá facilmente advertirse que el comportamiento capaz de desencadenar la reacción social ha de ser el que pueda perturbar la percepción habitual, de routine, de la “realidad dada por descontada” (taken-for-granted reality), es decir el comportamiento que suscita indignación moral, embarazo, irritación, sentimiento de culpa y otros sentimientos análogos entre las personas implicadas. Tal comportamiento es, ante todo, aquel percibido como opuesto al “normal”, y la normalidad es la representada por um comportamiento predeterminado em las propias estructuras, según ciertos modelos de comportamiento, y correspondiente al papel y posición de quien actúa (BARATTA, 2004).

Assim, a teoria do labeling approach estuda os processos de criminalização legal e judicial pelos quais o sistema criminal cria os criminosos:

se o crime e o criminoso são realidades sociais construídas por mecanismos de interação social, ao nível de definição legal de condutas como crimes (Poder Legislativo) e ao nível de constituição judicial de sujeitos como criminosos (Justiça criminal), então o Estado cria o crime e produz o criminoso; além disso, se a criminalização inicial produz a autoimagem de criminoso e a criminalização posterior é efeito da anterior, então o Estado também reproduz a criminalidade, sob a forma de reincidência criminal (CIRINO DOS SANTOS, 2014).

E sua metodologia pode ser exemplificada pelos questionamentos feitos:

Los criminólogos tradicionales se formulan preguntas como éstas: “quién es criminal?”, “cómo se llega a ser desviado?”, “em qué condiciones um condenado llega a reincidir?”, “com qué medios puede ejercerse un control sobre el criminal?”. Los interaccionistas, em cambio, como em general los autores que se inspiran em el labelling approach, se preguntan: “quién es definido como desviado?”, “qué efecto acarrea esta definición para el individuo?”, “en qué condiciones este individuo puede llegar a ser objeto de una definición?”, y, en fin, “quién define a quién?” (BARATTA, 2004).

Os avanços teóricos e, principalmente, empíricos da teoria da reação social são inegáveis. No entanto, trata-se de uma abordagem limitada por ser, no final das contas, meramente descritiva, falhando em (ou sequer visando) buscar explicar por que algumas condutas são tratadas como desvios (e, portanto, criminalizadas) e outras não:

(…) los interaccionistas y los etnomedotólogos indican cuáles son las reglas generales, las reglas de base, la cultura común que determinan, en la interacción no oficial, la atribución de la calidad de criminal a ciertas acciones y a ciertos individuos, pero no indagan sobre las condiciones que dan a estas reglas, a esta cultura común, un contenido determinado y no otro (…) (BARATTA, 2004).

Para a criminologia crítica, a teoria da reação social falha quando deixa de levar em consideração, excluindo da análise, as condições materiais relativas à estrutura econômica social:

En la teoría del labelling la concesión del privilegio a las relaciones de hegemonía desplaza el análisis a un terreno abstracto, en que el momento político es definido de manera independiente de la estrutura económica de las relaciones de producción y de distribución. De allí resulta uma teoría que está en condiciones de describir mecanismos de criminalización y de estigmatización, de referir estos mecanismos al poder de definición y a la esfera política en que éste se inserta, sin poder explicar, independientemente del ejercicio de este poder, la realidad social y el significado de la desviación, de los comportamientos socialmente negativos y de la criminalización (…) (BARATTA, 2004).

A criminologia crítica ou radical insere, assim, o fator das relações econômicas, sociais e de poder reproduzidas e perpetuadas pelo Direito — especificamente, naturalmente, pelo Direito Penal — em sua análise do fenômeno da criminalidade, como explica CAMPOS (1998):

Assim, o novo paradigma desloca a investigação das causas comportamentais da criminalidade para as condições sociais nas quais a etiqueta criminalidade e o estatuto criminoso são atribuídos e para o funcionamento da reação social a esse etiquetamento. Passa a questionar como e para quem é distribuída a etiqueta criminoso e quem a define. Na base desse questionamento está a sociedade com seus diversos interesses sociais, econômicos e políticos, portanto, as relações de poder dessa mesma sociedade. (BARATTA, 1983). Assim, a análise dos processos de definição não pode desconhecer as relações sociais e, portanto, o poder do Estado na definição da criminalidade. A análise crítica de BARATTA tem como base o marxismo. Por isso, ao acolher o novo paradigma, a Criminologia Crítica não o faz sem reservas.

A nova criminologia, então, marca a passagem da recepção das teorias norte-americanas para uma elaboração marxista, com uma forte aceitação e crítica ao labelling approach. A nova criminologia consiste, então, em uma crítica às teorias criminológicas anteriores, desde a criminologia etiológica até o etiquetamento, que desconhece a dimensão do poder. A introdução da concepção marxista à nova criminologia marca o surgimento da Criminologia Crítica. (LARRAURI, 1991, p. 101).

(…)

Dentro dessa nova abordagem, o sistema penal passa a ser entendido como um sistema estruturado para garantir essa desigualdade, para reproduzir as relações sociais desiguais e por isso mesmo, é possuidor de um caráter seletivo. Sua função latente passa a ser a própria construção social da criminalidade mediante a definição legal das condutas criminosas (criminalização primária) pelo Legislativo, a seleção dos criminosos pela Polícia e a Justiça (criminalização secundária) e a estigmatização pela execução penal. (ANDRADE, 1995). Dessa forma, o sistema penal, ao definir quais são os bens jurídicos protegidos bem como quem é o criminoso a ser perseguido, demonstra ser parte da estrutura de poder da sociedade.

A criminologia crítica expõe que o Direito de uma forma geral e o Direito Penal, especialmente, privilegiam os interesses das classes dominantes e se blindam utilizando o discurso da igualdade formal (jurídica) por eles mesmos positivada. Ao definir legalmente quais condutas são criminosas e quais bens jurídicos serão protegidos, ao aplicar seletivamente a lei somente às classes exploradas e hipossuficientes da sociedade (definindo quais indivíduos deverão ser perseguidos e quais serão imunizados da criminalização) e ao estigmatizar pela execução penal, o Estado atua como parte da superestrutura, reproduzindo, gerando e conservando as relações sociais de desigualdade e agindo guiado por interesses de classe (CAMPOS, 1998; BARATTA, 1993):

(…) la criminalidad no es ya una cualidad ontológica de determinados comportamientos y de determinados individuos, sino que se revela más bien como un estatus asignado a determinados individuos por medio de una doble selección: en primer lugar, la selección de los bienes protegidos penalmente, y de los comportamientos ofensivos a estos bienes considerados en las figuras legales; en segundo lugar, la selección de los individuos estigmatizados entre todos los individuos que cometen infracciones a normas penalmente sancionadas. La criminalidad es (…) un “bien negativo”, distribuido desigualmente según la jerarquía de intereses fijada en el sistema socioeconómico, y según la desigualdad social entre los indivíduos (BARATTA, 1993, grifos nossos).

Para as criminólogas e os criminólogos críticos/radicais, portanto, a própria existência do Direito Penal deve ser questionada, visto que, historicamente, (1) ele não cumpre com seus supostos propósitos de manutenção da ordem social e de prevenção, repressão e punição da violência; de neutralização, retribuição, reeducação e prevenção (DAMASCENO DE ANDRADE, 2016); (2) ele é seletivo — de acordo com interesses os econômicos, políticos e sociais das classes dominantes — tanto dos bens jurídicos protegidos quanto dos indivíduos que serão punidos em decorrência de comportamentos desviantes; e (3) a criminalização de determinados comportamentos e condutas, em sua própria origem, tem relação com a necessidade de manutenção das desigualdades, da exploração e do status quo. Semelhantemente, ANDRADE fala em “promessas não cumpridas” pelo sistema penal:

1°) A promessa de proteção de bens jurídicos, que deveriam interessar a todos (isto é, do interesse geral), como a proteção da pessoa, do patrimônio, dos costumes, da saúde, etc.; 2°) A promessa de combate à criminalidade, através da retribuição e da prevenção geral (que seria a intimidação dos criminosos através da pena abstratamente cominada na Lei penal) e da prevenção especial ( que seria a ressocialização dos condenados, em concreto, através da execução penal) e 3°) a promessa de uma aplicação igualitária das penas (ANDRADE, 1997).

Assim, o paulatino enxugamento do sistema criminal, culminando ou em sua completa abolição (abolicionismo) ou em sua diminuição radical (minimalismo) é — ou deveria ser — consequência lógica da análise criminológica crítico-radical, uma vez que não é possível utilizar o sistema penal sem legitimá-lo (ou seja, não é possível subvertê-lo para que atenda a interesses de todas as classes sociais indistintamente, já que a seletividade é de sua essência):

Os sistemas penais têm como características estruturais a seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou comunitárias. Essas características cancelam todo o discurso jurídico-penal e só podem ser eliminadas com a eliminação dos próprios sistemas penais (CAMPOS, 1998).

No entanto, a partir da constatação da criminologia crítica de que não só a elaboração como a aplicação do Direito Penal é desigual, surge, além do discurso abolicionista, um discurso neocriminalizador, de relegitimação do Direito Penal.

Seu uso como mecanismo de construção de um contrapoder proletário também foi defendido por BARATTA (2004). O autor constrói uma política criminal alternativa por meio das seguintes estratégias: (i) abolição do cárcere; (ii) criação de uma nova consciência pública, que não legitime as práticas penais; (iii) demonstração da ausência de relação direta e natural entre o que é crime e o que é realmente nocivo à sociedade; e (iv) tutela penal diferenciada, utilizando-se o sistema penal para a repressão em torno das classes poderosas e despenalizando as classes operárias e subalternas.

A defesa do uso do sistema penal em prol das classes subalternas fez-se muito presente, ironicamente, entre os grupos sociais mais prejudicados pelo Direito Penal até então, no seio de movimentos sociais ditos progressistas:

(…) Grupos de derechos humanos, de antirracistas, de ecologistas, de mujeres, de trabajadores, reclamaban la introducción de nuevos tipos penales: movimientos feministas exigen la introducción de nuevos delitos y mayores penas para los delitos contra las mujeres; los ecologistas reivindican la creación de nuevos tipos penales y la aplicación de los existentes para proteger el medio ambiente; los movimientos antirracistas piden que se eleve a la categoria de delito el trato discriminatorio; los sindicatos de trabajadores piden que se penalice la infracción de leyes laborales y los delitos económicos de cuello blanco; las asociaciones contra la tortura, después de criticar las condiciones existentes en las cárceles, reclaman condenas de cárcel más largas para el delito de tortura.

Si la criminologia crítica había conseguido um nuevo paradigma, en la década de los ochenta éste parecía ser el de la “nueva criminalización” (LARRAURI, 1991).

LARRAURI destaca que esses movimentos — dentre os quais, especialmente, o movimento feminista — que lutavam pela retomada da estratégia de criminalização usam principalmente o argumento de que o Direito Penal deve desempenhar uma função simbólica, “plasmar los valores de esta nueva moral”, não se importando tanto com a pena ou a punição. Essa função simbólica consistiria (1) na discussão pública do caráter nocivo de determinadas condutas; (2) na mudança da percepção pública acerca dessas mesmas condutas; e, consequentemente, (3) na declaração pública de que tais condutas seriam intoleráveis (LARRAURI, 1991). No entanto, continua a autora, não demoraram a surgir confrontos a essa ideia de utilização do sistema penal para institucionalização de determinados valores sociais, elaborados pela criminologia crítica e também, inclusive, por criminólogas feministas:

(…) poca protección real o simbólica puede esperarse de un sistema penal dominado por hombres socializados em esta cultura e impregnados por consiguiente de valores profundamente machistas. «Aún más, aun cuando se eliminara formalmente el sexismo del sistema legal, e incluso si la mitad de legisladores y jueces fueran mujeres, el sistema legal no se transformaría con ello en una institución no-sexista. Toda la estructura de la ley — su organización jerárquica, su forma adversaria, combativa, y su constante predisposición en favor de la racionalidad por encima de cualquier otro valor — la convierte en una institución fundamentalmente patriarcal» (Polan, 1982:301).

No sólo no cabe esperar ayuda del derecho penal, sino que el recurso al sistema penal puede desviar los esfuerzos que irían de outro modo dirigidos a soluciones más radicales y eficaces, suscitando falsas esperanzas de cambio dentro de y por medio del derecho penal.

Además, se afirma, con ello se relegitima al derecho penal como una forma de solucionar los conflictos sociales, ignorando otros medios alternativos que favorecen una mayor autonomía y autoorganización de las-mujeres. (LARRAURI, 1991)

KARAM (1996), como Larrauri, notou a mesma tendência punitiva nos movimentos sociais pós-anos 70:

Parecendo ter se esquecido das contradições e da divisão da sociedade em classes, não conseguem perceber que, sob o capitalismo, a seleção de que são objeto os autores de condutas conflituosas ou socialmente negativas, definidas como crimes (para que, sendo presos, processados ou condenados, desempenhem o papel de criminosos), naturalmente, terá que obedecer à regra básica de uma tal formação social — a desigualdade na distribuição de bens.

E ANDRADE (1997) comenta, especificamente, como o fenômeno descrito por Larrauri — de demanda por ambas descriminalização de determinadas condutas e criminalização ou aumento do rigor penal para outras — se manifesta no Brasil:

(…) o que nós vimos no Brasil é uma convivência, aparentemente contraditória, entre minimização e maximização do sistema; uma tensão entre longe do Estado/perto do Estado, menos sistema/mais sistema.

Como se insere nesta ambigüidade o movimento feminista? Como eu vejo o movimento feminista neste quadro ambíguo? O movimento feminista que reemerge no Brasil dos anos 70, se insere plenamente nesta ambigüidade, pois ao mesmo tempo em que demanda a descriminalização de condutas hoje tipificadas como crimes (aborto, adultério e sedução, por exemplo), demanda ao mesmo tempo a criminalização de condutas até então não criminalizadas, particularmente a violência doméstica e o assédio sexual. Demanda, também, o agravamento de penas no caso de assassinato de mulheres e a redefinição de alguns crimes como estupro, propondo o deslocamento do bem jurídico protegido (que o estupro seja deslocado de “crime contra os costumes” como o é hoje para “crime contra a pessoa”) com vistas a excluir seu caráter sexista e que, neste mesmo sentido, o homem (e não apenas a mulher, como o é hoje) possa ser vítima de estupro.

(…)

O lema da violência contra as mulheres e da impunidade (masculina) se tornou, desta forma, um dos pontos centrais da agenda feminista e este é o condicionamento histórico que conduziu o movimento a demandar a ação do sistema penal. .Entre a luta feminista no Brasil e a demanda criminalizadora a que estou me referindo, existe, pois, um processo que eu venho denominando de “publicização-penalização do privado”.

Vê-se que muito do discurso de relegitimação do sistema penal gira em torno da necessidade de se evidenciar a vítima — uma das grandes contribuições da criminologia feminista foi justamente lançar luz sobre o fato de que no sistema penal como um todo (mas principalmente no processo penal e nos mecanismos punitivos) a vítima desaparece. Um sistema penal que se dispusesse a responder eficientemente às violências praticadas contra as mulheres, portanto, deve necessariamente colocar a vítima em destaque, não tirando sua agência e seu protagonismo, fazendo-se verdadeiramente respeitar as suas demandas.

Sobre isso, HULSMAN (1993) nos alerta que essas reivindicações por reforços punitivos são simplesmente reprodução do discurso oficial da instituição penal — de que, sim, o sistema penal pode proteger e amparar as vítimas. Sendo que já se constatou, há muito, na prática, que não, não pode e não o faz. No entanto,

(…) a consideração do que realmente procuram as pessoas que reivindicam um esforço do enfoque repressivo permite afirmar que o que lhes convém é exatamente o enfoque abolicionista. O enfoque abolicionista se aproxima delas, ao reconhecer que o sistema penal não protege nem ajuda ninguém.

Não se pode sustentar que um reforço do sistema penal seria capaz de trazer mais ajuda e proteção às pessoas que se consideram vítimas ou que se sentem ameaçadas. Ao contrário, um tal reforço só viria agravar sua situação, pois, no sistema penal, a vítima não tem nenhum espaço e nem poderia tê-lo.

As falhas desse discurso de neocriminalização e relegitimação penal são assim resumidas por LEMOS (2014):

(…) a legitimação penal diferenciada defendida pelos criminólogos radicais citados possuía falhas cruciais, que podem ser assim desconstruídas a partir de duas afirmações conclusivas: 1) Todo sistema penal se direciona a propiciar/preservar organizações sociais desiguais, não podendo ser utilizado para viabilizar uma sociedade igualitária; 2) Enquanto houver um sistema capitalista, o exercício penal vigente nunca permitirá que as penas se direcionem com volume relevante à burguesia, pois sua própria razão estrutural é tutelar as classes que estão no poder.

E, com relação às demandas femininas/feministas, especificamente, argumenta ANDRADE (1997):

(…) o sistema penal, salvo situações contingentes e excepcionais, não apenas é um meio ineficaz para a proteção das mulheres contra a violência (e eu falo aqui particularmente da violência sexual, que é o tema da minha investigação), como também duplica a violência exercida contra elas e as divide, sendo uma estratégia excludente que afeta a própria unidade do movimento. (É óbvio que teria que fundamentar isto, mas só vou poder aqui enunciar esta hipótese). Isto porque se trata de um subsistema de controle social, seletivo e desigual, tanto de homens como de mulheres e porque é, ele próprio, um sistema de violência institucional, que exerce seu poder e seu impacto também sobre as vítimas. E, ao incidir sobre a vítima mulher a sua complexa fenomenologia de controle social (Lei, Polícia, Ministério Público, Justiça, prisão) que representa, por sua vez, a culminação de um processo de controle que certamente inicia na família, o sistema penal duplica, ao invés de proteger, a vitimação feminina, pois além da violência sexual representada por diversas condutas masculinas (como estupro, atentados violentos ao pudor, assédio, etc.), a mulher torna-se vítima da violência institucional plurifacetada do sistema, que expressa e reproduz, por sua vez, dois grandes tipos de violência estrutural da sociedade: a violência estrutural das relações sociais capitalistas (que é a desigualdade de classes) e a violência das relações patriarcais (traduzidas na desigualdade de género) recriando os estereótipos inerentes a estas duas formas de desigualdade, o que é particularmente visível no campo da moral sexual.

(…)

O sistema penal não pode, portanto, ser um fator de coesão e unidade entre as mulheres, porque atua, ao contrário, como um fator de dispersão e uma estratégia excludente, recriando as desigualdades e preconceitos sociais. O que importa salientar, nesta perspectiva, é que redimensionar um problema e reconstruir um problema privado como um problema social, não significa que o melhor meio de responder a este problema seja convertê-lo, quase que automaticamente, em um problema penal, ou seja, em um crime. Ao contrário, a conversão de um problema privado em um problema social, e deste em um problema penal, é uma trajetória de alto risco, pois, como venho afirmando aqui, regra geral eqüivale a duplicá-lo, ou seja, submetê-lo a um processo que desencadeia mais problemas e conflitos do que aqueles a que se propõe resolver, porque o sistema penal também transforma os problemas com que se defronta, no seu específico microcosmos de violência e poder.

(…)

ao relegitimar-se o sistema penal como uma forma de resolver os problemas de gênero, produz-se um desvio de esforços do feminismo que iria, de outro modo, dirigido a soluções mais criativas, radicais e eficazes, suscitando falsas esperanças de mudança por “dentro” e “através” do sistema. O discurso feminista da neo-criminalização, louvável pelas boas intenções e pelo substrato histórico, parece encontrar-se, nessa perspectiva, imerso na reprodução da mesma matriz ( patriarcal e jurídica) de que faz a crítica, num movimento extraordinariamente circular. Pois, em primeiro lugar, reproduz a dependência masculina, na busca da autonomia e emancipação feminina; ou seja, segmentos do movimento feminista buscam libertar-se da opressão masculina (traduzida em diferentes formas de violência) recorrendo á proteção de um sistema demonstrada-mente classista e sexista e crêem encontrar nele o grande pai capaz de reverter sua orfandade social e jurídica.

LARRAURI (1992), por fim, resume coerentemente os custos de se recorrer ou de se aliar ao Direito Penal em busca de justiça social:

(…) una extensión de la intromisión del Estado en ‡ámbitos cada vez mayores; una extensión del derecho penal; una aplicación selectiva de las penas que acostumbran recaer sobre los sectores más vulnerables de la población; una alianza extraña con el Estado que al tiempo que protege con reformas legales, mantiene intactas las estructuras que permiten el surgimiento de este delito en primer lugar; una confusión de modelos y objetivos distintos, que oscilan entre la reconstrucción de la familia o el fortalecimiento de la autonomía de la mujer.

Mas como ficam as mulheres frente ao direito penal? Que resposta a criminologia crítica ofereceu à violência doméstica ou à violência sexual? O que busca a chamada criminologia feminista?

2. ANÁLISE FEMINISTA DA CRIMINOLOGIA OU “CRIMINOLOGIA FEMINISTA”

É complicado posicionar a criminologia feminista dentro da divisão paradigmática clássica das teorias criminológicas (criminologia tradicional e criminologia da definição ou reação social), e isso se deve à própria natureza questionadora da perspectiva feminista frente à produção de conhecimento de forma geral. Como nos diz LARRAURI (1991), “a criminologia era coisa de homens”, mas a “apariencia de neutralidad y tecnicismo con que se formulan los discursos jurídicos esconden una visión dominantemente masculina” (CAMPOS, 1999).

A criminologia feminista, como diz seu nome, só foi possível a partir do desenvolvimento da própria teoria feminista. A criminologia feminista, assim, não possui exatamente ferramentas próprias de análise, sendo que suas conclusões e contribuições são, na verdade, aplicações da teoria feminista (de suas ferramentas de análise) à própria criminologia, num primeiro momento, e às questões criminais em si, num segundo momento. Ou seja: ao se verem insatisfeitas com as conclusões trazidas pela criminologia crítica, essas mulheres buscaram suas próprias e originais explicações para os fenômenos criminais analisados, lançando mão, para isso, da teoria feminista.

Veremos que é central à criminologia feminista o conceito de patriarcado e suas formas de manifestação. O patriarcado seria a superestrutura que mantém mulheres oprimidas e exploradas por homens, por meio, principalmente, do controle de nossas capacidades reprodutivas e sexuais. É o patriarcado que divide a sociedade em “esfera pública” e “esfera privada”, sendo que a “esfera privada” é a esfera em que majoritariamente são perpetuadas as diferentes violências masculinas contra mulheres, precisamente porque são violências patriarcais, decorrentes da ideia de que mulheres são inferiores aos homens, de que são sua propriedade. E, é claro, a esfera privada é aquela que, historicamente, foge ao controle do Estado.

Com esses aportes teóricos, as criminólogas feministas — cuja produção localizamos temporalmente a partir dos anos 60 — expuseram o quanto todas as teorias criminológicas até então eram não só androcêntricas, como também sexistas, diz CAMPOS (1999):

A principal contribuição das criminólogas feministas foi identificar que a tese da seletividade não contemplava, em sua origem, a desigualdade de gênero nos diversos grupos sociais. Ao excluir a especificidade do gênero mulher de seu objeto, a criminologia crítica excluía a metade da população composta por mulheres. A ausência do feminino na análise não permitia uma compreensão da conduta delitiva e do controle social geral (FACIO, CAMACHO, 1993).

Carol SMART (1976, tradução livre) denuncia o mesmo problema:

Mulheres não são apenas atores invisíveis na literatura criminológica; elas também constituem uma ausência como vítimas. Elas são as vítimas não reconhecidas não só de atos e empreendimentos criminais (como estupro e prostituição) mas também da lei penal, das políticas criminais e das teorias criminológicas.

Para SMART, a criminologia de forma geral ignora as mulheres como atores (infratoras), como vítimas, como familiares de homens encarcerados e, ainda, como os alvos da injustiça de políticas criminais a elas direcionadas (tradução livre):

Finalmente, pode se dizer que mulheres sofrem outra injustiça não reconhecida pela qual elas são objetos diretos de políticas criminais. Isso se dá pelo reforço do papel feminino típico sobre mulheres e meninas que estão em instituições penais ou de autoridades locais. Tais políticas são aparelhadas para apoiar a posição inferior das mulheres na sociedade sob a crença ingênua de que a feminilidade é a antítese da criminalidade. A presunção de que a libertação das mulheres levará a mais criminalidade feminina recebe grande apoio de criminólogos que são críticos ao Movimento de Mulheres por conta de seus efeitos perturbadores sobre as mulheres (cf. Berry, 1974; Hart, 1975). Podemos ver, portanto, que um consenso de opinião existe, o qual serve, na prática, para encorajar mulheres a permanecerem em seus papéis domésticos tradicionais ao mesmo tempo em que implicitamente desencoraja o questionamento do status e da posição sociais das mulheres. Esse reforço deliberado do modelo feminino tradicional produz uma situação na qual a infratora se torna em desvantagem não só por ter passagem por uma instituição e por provavelmente adquirir registros de comportamento criminal ou delinquente, mas também por ter seu status socialmente inferior confirmado.

Partindo da análise de como as criminologias abordavam a questão da criminalidade feminina, a criminologia feminista questionou “os estereótipos sexistas que alimentam essas teorias”, explicitando “os limites de uma criminologia positivista cujas premissas são inadequadas e que se apresenta como um instrumento de controle e de preservação do status quo” (PARENT, 1992), como nos explica ESPINOZA (2002):

(…) As defensoras e defensores da criminologia feminista (baseada em postulados críticos), compreendem o controle penal como mais uma faceta do controle exercido sobre as mulheres, uma instância onde se reproduzem e intensificam suas condições de opressão via a imposição de um padrão de normalidade.

Para esta corrente criminológica a mulher “desviada” não é mais o ponto de partida, mas as circunstancias que afetam às mulheres agressoras, às outras mulheres, assim como aos grupos marginalizados, de pessoas sem poder, socioeconomicamente desfavorecidas, grupos “ethnicisés et racialisés” (PARENT, DIGNEFFE, 1994). Podemos afirmar então, concordando com A. Baratta, que “uma criminologia feminista pode se desenvolver em forma, cientificamente oportuna só desde a perspectiva epistemológica da criminologia crítica” (BARATTA, 2000).

Mas não só: as criminólogas feministas expuseram como a criminologia crítica simplesmente ignorou — ou não deu tanta importância — ao fator da opressão patriarcal na elaboração de sua teoria, o que acaba por tornar suas conclusões incompletas, para não dizer excludentes.

LARRAURI (1991), por exemplo, nos explica que a criminologia crítica falha em explicar a violência masculina contra as mulheres e a criminalidade feminina porque parte do pressuposto de que a opressão feminina possui sua origem no capitalismo, ignorando a estrutura que chamamos de patriarcado. As criminólogas feministas, assim, acrescentaram a esfera de análise do patriarcado à teoria criminológica, porque não vivemos somente numa sociedade capitalista, mas numa sociedade capitalista e patriarcal — fato que a criminologia crítica havia solenemente ignorado até então — , e isso se reflete, naturalmente, nas nossas leis. Da mesma forma que o direito penal pode beneficiar uma classe social em detrimento de outra, também pode beneficiar uma classe sexual (ou seja, os homens, todos) em detrimento de outra (ou seja, as mulheres, todas).

A criminologia crítica, por exemplo, buscou explicar por que condutas praticadas por indivíduos de classes mais baixas são maciçamente mais criminalizadas do que condutas de indivíduos de classe baixa. Assim, existem, por exemplo, diversos tipos diferentes de crime contra a propriedade, mas não existem crimes econômicos — os chamados “crimes de colarinho branco” — na mesma proporção. Isso nos mostra que o Direito Penal criminaliza não condutas, com base numa suposta “moral” social, mas pessoas, e pessoas de determinada classe. As ferramentas de análise das teorias marxistas auxiliaram nisso, porque se trata de uma opressão de clara razão econômica: a classe dominante instrumentaliza o direito penal para manter sua dominação.

Só que uma teoria de base econômica não é suficiente para explicar por que homens estupram, ou por que homens matam mulheres, ou por que homens exploram mulheres sexualmente, ou por que um marido espanca e violenta sua esposa, ou por que um pai abusa sexualmente de suas crianças, ou por que um homem estupra uma lésbica, ou por que um homem estupra outro homem. Todas as situações mencionadas possuem em comum o fator da dominação sexual — situação que somente foi trazida ao campo da análise social por… teóricas feministas.

A teoria feminista demonstrou como os Estados capitalistas são inerentemente patriarcais; isto é, seus fundamentos, suas práticas, suas leis e seus agentes produzem e reproduzem os papéis sociais de sexo por meio de controle social formal. O Estado garante a perpetuação da dominação masculina, baseada no controle da nossa sexualidade e da nossa capacidade reprodutiva, não só por instituições civis, como o casamento, mas também pelo Direito Penal. A criminalização do aborto, por exemplo, é o exemplo máximo de controle estatal da sexualidade feminina: à mulher é reservado o papel de parideira da família e da nação; se ela se negar a cumprir esse papel, ela será criminalmente punida.

Mas o patriarcado não se manifesta somente por meio do controle formal operado pela lei. Ele também se manifesta nas dimensões simbólicas e de controle social, como LARRAURI nos explica (1991, tradução livre):

Adicionalmente, determinados mecanismos como o medo da violência, a sexualidade, a ideologia que assinala determinado papel à mulher na sociedade, etc., são mecanismos de controle social peculiares, dirigidos às mulheres. Todas essas particularidades próprias de uma sociedade patriarcal, a divisão em gêneros, as distinções entre a esfera pública e privada, as formas específicas de controle dirigidas à mulher, as presunções que rodeiam o discurso do delito e da vítima referidas à mulher, etc., eram as que a criminologia crítica havia passado por cima.

E, para além de demonstrar como o sistema penal, de sua construção à sua aplicação, pode beneficiar (e de fato o faz) as classes dominantes, as criminólogas demonstraram que o Direito Penal também é uma forma de controle social que garante a supremacia masculina, produzindo e reproduzindo estereótipos de gênero. CAMPOS (1999) também reforça que o diferencial da criminologia feminista é o enfoque nas influências da ideologia patriarcal na produção e na reprodução dos discursos penais, legais e também, finalmente, científico-criminológicos, demonstrando uma longa sequência de cegueiras sexuais. Ao analisarem esse novo campo — o patriarcado — , as criminólogas passaram a esmiuçar todas as formas pelas quais a ideologia da supremacia masculina permeia os controles sociais informais e formais, inclusive por meio da produção e reprodução de estereótipos sexuais por parte de seus agentes.

Angela DAVIS (2018) também denuncia como homens e mulheres “delinquentes” são tratados de forma diferente por parte da mesma autoridade estatal. A autora nos lembra que a criminalidade masculina sempre foi considerada mais “normal”, ao passo que a criminalidade feminina, de forma geral, sempre foi considerada como um desvio da própria natureza feminina, estigmatizando duplamente a mulher em conflito com a lei.

Segundo LARRAURI (1992), o Direito Penal produz (e reproduz) as desigualdades na formulação, na aplicação e na execução de suas normas. Analisando o Direito Penal de seu país (Espanha), que em muito se assemelha ao Direito Penal brasileiro, Larrauri demonstra que a mulher é tratada diferentemente:

(1) na formulação de normas: a mulher é tratada diferentemente se é sujeito ativo ou se é sujeito passivo do delito:

(1.1) quando é sujeito ativo, não lhe são aplicáveis (como seriam aos homens) diversas construções teóricas uma vez que estas são elaboradas sem levar em consideração as especificidades da realidade material das mulheres, como a legítima defesa (virtualmente nunca um crime cometido por uma esposa vítima de violência de seu marido contra ele será considerado legítima defesa, uma vez que são requisitos a agressão ilegítima, o perigo iminente, e a necessidade racional do meio empregado). Ainda, Larrauri ressalta o tratamento diferenciado de mulheres autoras de delitos quando estas estão envolvidas com prostituição e quando são menores de idade. A autora explica que isso se explica pela “distinta exigencia de comportamiento (más sumiso, más obediente, más moral) que rige, de forma diferenciada, para cada género”.

(1.2) quando é sujeito passivo (vítima), historicamente o Direito Penal sempre teve ressalvas quanto à proteção específica das mulheres, geradas pelo embate entre a lógica liberal do direito (direitos e tratamento jurídico iguais para mulheres e para homens) e a política da diferença (necessidade de reconhecimento da diferença entre as realidades materiais dos sujeitos tutelados).

(2) na aplicação das normas: novamente há diferenças de acordo com o pólo ocupado pela mulher:

(2.1) quando é sujeito ativo (ou seja, “criminosa”), a mulher desviante é mais ou menos penalizada de acordo com o delito cometido — e tende a receber tratamento mais benévolo quando o delito ou quando sua situação pessoal respeita as expectativas de comportamento feminino, sendo o contrário também verdadeiro (a mulher receberá tratamento mais severo se cometer um crime julgado “masculino” ou se não se adequar à imagem de mulher convencional — casada, mãe, economicamente dependente, recatada, “do lar”).

(2.2) quando é sujeito passivo (ou seja, vítima), nota-se que a mulher é vitimizada duas vezes: quando sofre a violência (vitimização primária) e pela forma como é tratada e conduzida pelo sistema criminal (vitimização secundária), por conta da persistência de estereótipos e de papéis sociais de sexo. A mulher vitimizada frequentemente busca o sistema penal com a esperança de encontrar um poder que compense ou corrija aquele exercido pelo homem, mas se deparam com a realidade de um poder que não só não desmente o poder masculino como o reforça e o legitima.

(3) na execução da pena: quando a mulher é sentenciada à pena de privação de liberdade, ela também é tratada diferentemente pelo sistema penal, mesmo que tal pena seja aplicada também aos homens, porque:

(3.1) o cárcere, por si só, é uma pena mais severa para a mulher, por diversos fatores: a total inadequação das estruturas penitenciárias para abrigar gestantes e mães; a solidão ou a dependência afetiva; o abandono familiar; e a maior dificuldade de reinserção social;

(3.2) o tratamento recebido pelas mulheres no cárcere tende a enfatizar seu papel doméstico ao invés do ocupacional; ou seja, há pouquíssimas ofertas de programas reabilitadores (o que, além de tudo, impede a aplicação de remissão das penas pelo trabalho), e, os que existem são atividades tipicamente femininas (corte, costura); e

(3.3) há uma medicalização excessiva, fruto do estereótipo de mulher histérica, emocional, conflitiva.

Resumidamente, as criminólogas feministas, portanto, demonstraram que a criminologia crítica, por ignorar o sistema patriarcal enquanto estrutura fundacional da opressão feminina, falha em explicar qualquer relação entre criminalidade, direito penal e as mulheres, como: as origens da criminalidade feminina, as causas dos fenômenos criminais que vitimam majoritariamente mulheres e causadas majoritariamente por homens, a forma como os sistemas penal e criminal tratam a infratora (em oposição ao infrator), o papel dos sistemas penal e criminal em produzir e reproduzir os papéis sociais de sexo, dentre outras questões. Justamente por partir de uma análise “neutra” (que, na verdade, prova-se masculina) do sistema penal como um todo (desde suas leis até sua execução), aos criminólogos críticos passou despercebida a misoginia do Direito, o qual é permeado de ideologia patriarcal, gerando tratamento diferenciado entre mulheres e homens simplesmente por serem mulheres ou homens (e, consequentemente, pertencerem a diferentes classes sexuais às quais, historicamente, são designados diferentes papéis sociais, comportamentos e caracteres).

Trazendo essas críticas para a prática, o primeiro impulso natural foi pela criminalização de diferentes violências masculinas, como a violência doméstica e o estupro, ao mesmo tempo em que se pugnava, por exemplo, pela descriminalização do aborto, uma vez demonstrado que sua criminalização em primeiro lugar é resultado direto de uma tentativa patriarcal de controle de nossos corpos. De forma geral, as críticas feministas geraram (e ainda geram) diversas reformas nos códigos penais, inclusive no do Brasil — mas elas partem do pressuposto de que é possível reformar o Direito Penal e instrumentalizá-lo em prol das mulheres.

Essas demandas criminalizadoras iam contra a lógica defendida pela criminologia crítica, que se via num momento de questionamento ao uso do recrudescimento penal por parte dos Estados. Afinal, a consequência, mais uma vez, lógica de uma política criminal de base crítica só poderia ser, no mínimo, o de diminuir o Direito Penal, quando não o abolir por completo, uma vez demonstrados todos os danos (irremediáveis) que ele cria e causa à sociedade.

A criminologia feminista, ao se deparar com as críticas de movimentos abolicionistas às suas demandas criminalizadoras e/ou punitivas, respondeu sinalizando pela necessidade de se utilizar o direito penal de forma simbólica, denunciando, ao mesmo tempo, a cegueira dos criminólogos para os efeitos simbólicos da ausência do direito penal sobre determinados fenômenos sociais que vitimam mulheres (LARRAURI, 1991).

O Estado, ao escolher não regular — ignorar — as diferentes violências cometidas por homens contra mulheres passa um recado: o de que essas questões não importam, não são de interesse público; são questões privadas nas quais ele não pode interferir, como se a violência masculina contra mulheres (e crianças) fosse um problema individual, e não social, estrutural. Mulheres são colocadas, assim, numa esfera de menor importância, de subcidadãs.

Ao mesmo tempo, quando o Estado não intervém, ele mantém a relação de poder desigual entre homens e mulheres — por exemplo, entre esposo e esposa: ao se ver desamparada pelo Estado, a esposa em situação de violência doméstica se vê dependente do marido e de mãos atadas.

Toda essa “não interferência” legitima a divisão social que existe entre as esferas “pública” e “privada” — sendo que essa própria divisão decorre da… não intervenção do Estado! Ou seja: o Estado define alguns aspectos da vida, nos quais ele não interferirá, como “privados”; e, para não interferir neles, usa a “privacidade” como justificativa.

Daí decorre a defesa, feita por criminólogas feministas que defendem a intervenção do Estado penal nas questões relativas às mulheres: a ausência de Direito Penal acaba sendo uma forma de legitimar o discurso social misógino e patriarcal de que as mulheres não merecem ser protegidas; de que as violências contra mulheres não importam à vida pública; de que não se trata de um problema social.

Para exemplificar com uma situação brasileira, DINIZ, COSTA e GUMIERI (2015) escrevem sobre as funções simbólicas, discursivas e materiais da tipificação do feminicídio:

O feminicídio seria, assim, a matança de corpos sexados como mulheres pelo regime político do gênero em um marco patriarcal de poder. Esse verbete já é um gesto audacioso, um neologismo que, ao ser enunciado, provocaria a opressão do gênero escondida sob a neutralidade do tipo penal homicídio. No entanto, o debate brasileiro, apesar de disperso e pouco veiculado por publicações acadêmicas, pois ainda se dá majoritariamente por folhetos, campanhas educativas, textos de notícias, decisões judiciais ou projetos de lei, considera que é preciso nomear para agir, seja para proteger as mulheres, seja para punir os matadores. Nomear para descrever não seria suficiente: declinar o sexo de um tipo penal, sem alterações derivadas do poder performativo do direito penal, teria efeito nulo para a garantia de direitos. É nessa compreensão que nomear para punir é um tema de intensa proposição legislativa no Brasil.

(…)

Tipificar o feminicídio teria por finalidade alterar práticas investigativas e mecanismos de justiça do Estado. Nesse universo fluido e variado em que o conceito de feminicídio circula, localizamos três efeitos como justificativas para a nomeação: nomear para conhecer; nomear para simbolizar; e nomear para punir. Ao nomear a matança de mulheres por um tipo penal específico — feminicídio –, o fenômeno seria mais bem conhecido: o tipo penal neutro de homicídio não mais esconderia o que permanece asilado na casa, nas cifras ocultas, ou no universo abstrato das taxas de homicídio. Além disso, as mulheres mortas seriam contadas e conhecidas. A hipótese de que nominar pode ampliar as formas de inteligibilidade nos parece convincente.

Por fim, citamos CAMPOS (1998) para resumir o embate essencial entre a criminologia crítica e a criminologia feminista (grifos nossos):

Os abolicionistas preocupam-se em evitar os problemas que o Direito Penal cria para os chamados culpados, enquanto que as feministas preocupam-se com a violência a que as mulheres são submetidas pelo sexo masculino. O Direito Penal é visto como um meio de dar publicidade e politizar a questão. Os efeitos secundários da aplicação do Direito Penal não são tão importantes. Por outro lado, o objeto dos abolicionistas é sempre o outro (geralmente homens de classe subalterna), enquanto que para as feministas, são as próprias mulheres que, de uma forma ou de outra, são afetadas pela violência sexual, cuja disputa é travada com homens, sob uma ordem patriarcal. Trata-se, portanto, de um conflito intersexual. Os abolicionistas atuam nessa ordem limitadora da atividade pública das mulheres que as submete ao mundo privado. Daí porque as mulheres, para ganhar espaço, declarem públicos seus problemas, até então, considerados privados. Por isso, trata-se das mulheres alcançarem primeiro a situação que os abolicionistas querem suprimir, ou seja, não se trata de prescindir do Direito Penal porque o poder masculino é em grande parte assegurado pela violência física. Assim, a aplicação seletiva do Direito Penal a que os abolicionistas se referem como o não uso, estabilizam relações de poder e correspondem a normas informais de tratamento desigual. Se a criminalização das classes subalternas assegura o poder das classes altas, a não criminalização da violência assegura o domínio do patriarcado no espaço privado. (SMAUS, 1992, p. 10). Assim, “(…) as mulheres, como também outros grupos sociais devem recorrer com suas reivindicações ao Estado, porque são suas instituições as que decidem como deve fazer-se justiça, dado que é aos Estados, no momento de sua fundação, que tem sido transferida a competência para decidir e compor conflitos sociais”. (SMAUS, 1992, p. 12)

É possível conciliar criminologia crítica (e suas propostas de política criminal alternativa) com feminismo? Será o Direito Penal a única forma de publicizar as questões femininas? Ou — será o Direito Penal a melhor forma de fazer isso? Por fim, existe alternativa para emancipar as mulheres e melhorar sua situação material que não passe pelo Direito Penal?

Para responder a essas questões, convém recorrermos à literatura feminista que analisa o Estado como um todo. O que as feministas têm a dizer sobre a própria existência do Estado moderno?, e como isso pode se relacionar com as propostas da criminologia crítica para o futuro do Direito Penal?

3. CRÍTICAS FEMINISTAS AO ESTADO

É certo que o Direito é a manifestação institucionalizada e normatizada do pensamento e da moralidade da classe dominante de determinada sociedade. Andrea Dworkin e Catharine MacKinnon já descreveram, em diversas obras, como o Direito e outras instituições jurídicas se prestaram, ao longo da história, para afirmar, codificar e institucionalizar a mentalidade patriarcal na sociedade regulada:

O estado é masculino na visão feminista: a lei enxerga e trata mulheres da mesma forma que homens enxergam e tratam mulheres. O estado liberal coercitivamente e autoritariamente constitui a ordem social segundo o interesse dos homens enquanto gênero — por meio de suas normas legitimizantes, formas, relações com a sociedade, e políticas substantivas[…] A lei, enquanto palavras no poder, escreve a sociedade na forma de um estado e inscreve o estado na sociedade. (tradução livre) (MACKINNON, 1989a)

O Estado (e, consequentemente, o Direito) surgem, antes de mais nada, por conta de pacto (ou contrato) sociossexual. “A história do contrato sexual também é sobre a gênese dos direitos políticos”, sendo que esses direitos políticos são, desde sua origem, direitos patriarcais ou sexuais, “o poder exercido por homens sobre mulheres” (PATEMAN, ano, tradução livre). A constituição do Estado e dos direitos como nós concebemos e entendemos hoje é totalmente calcada na dominação masculina, e tem suas origens no pacto sociossexual de livre acesso sexual dos homens aos corpos de mulheres:

O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato original constitui ambas liberdade e dominação. A liberdade dos homens e a sujeição das mulheres são criadas por meio do contrato original — e o caráter da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade faltante da história que revela como o direito patriarcal dos homens sobre mulheres é estabelecido por meio de contrato. A liberdade civil não é universal. A liberdade civil é um atributo masculino e depende do direito patriarcal. (PATEMAN, 1988, tradução livre)

MacKinnon explica que o Direito não foi construído conjuntamente entre homens e mulheres; pelo contrário, as mulheres foram (e são) historicamente excluídas desse processo. A consequência lógica de um Direito pensado por homens — e para homens — é a não inclusão de pautas e de referenciais especificamente femininos.

[…] homens têm escrito as leis de seus pontos de vista baseados em suas experiências, o que não tem incluído as experiências de mulheres a partir do ponto de vista de mulheres. Essa é uma observação relativamente óbvia baseada na noção não terrivelmente controversa de que a experiência tanto influencia quanto serve de base para a perspectiva. O resultado, no entanto, é que a lei é escrita como se a igualdade social entre os sexos pudesse ser presumida existente onde não existe. Também é escrita como se a desigualdade social entre os sexos que é socialmente imposta também é fixada biologicamente e deve ser refletida legalmente para que a lei tenha uma relação legítima com a realidade social. Para que a lei seja cogente, segundo essa visão, deve refletir a vida em sociedade. Uma vez que a vida em sociedade inclui atos reais de poder masculino, a lei deve refletir a experiência masculina de poder para ser legítima. A hierarquia, inclusive a hierarquia de gênero, torna-se uma norma legitimante. A dominância na vida se torna a dominância na lei, tanto em forma quanto em substância.(tradução livre) (MACKINNON, 1989b)

O Direito, assim, torna-se um locus de reprodução e de imposição da ideologia de seus criadores — os homens. É natural, portanto, que apresente discursos patriarcais; e estranho seria se não o apresentasse. De uma forma ou de outra (explícita ou implicitamente), o Direito tem assegurado a hierarquia entre homens e mulheres e garantido a humanidade de homens em oposição à desumanização de mulheres.

O status de segunda classe de mulheres é justificado pela convicção de que, por natureza, mulheres são sexualmente submissas, provocam e gostam de agressão sexual masculina, e têm prazer sexual na dor. Por natureza mulheres são servis e a própria servilidade é sexual. Nós estamos abaixo dos homens em uma hierarquia civil e sexual que imita o ato sexual. É de nossa natureza sexual querer ser usada, explorada, ou forçada. A equidade sexual é vista como uma violação à própria natureza dos homens e das mulheres, presumindo uma semelhança onde ela não existe; e atos violentos contra mulheres são vistos como parte normal da natureza humana, não o resultado de um sistema social coercitivo que desvaloriza mulheres. (tradução livre) (MACKINNON, DWORKIN, 1988)

A necessidade de regulação do sexo pelo Direito vem da necessidade masculina de se estabelecer barreiras de propriedade:

A regulação de homens por homens no sexo para o propósito de manter o poder de homens enquanto classe é o aspecto menos reconhecido, menos detalhado de ambas a dominação masculina e a lei enquanto instituições de controle social. Os evidentes usos da lei para manter mulheres sexualmente subservientes e civilmente inferiores aos homens são mais familiares. Mas muitas leis sexuais que demandam um status civil inferior para mulheres na verdade servem, primeiramente e antes de tudo, à manutenção da supremacia masculina por meio da manutenção de paz entre homens; criando uma coesão interna na classe dominante. Mulheres são propriedade; adultério, estupro, e algumas formas de incesto ferem os verdadeiros donos das mulheres ao prejudicarem o valor das mercadorias ou ao violarem a integridade do homem mediante a violação de seu direito pessoal legal de acesso sexual exclusivo. Seguir as regras permite que homens tenham acesso sexual a mulheres subjugadas enquanto modera o conflito entre homens por tal acesso. Direitos de propriedade são delineados porque dentro da própria comunidade de homens as relações são ordenadas precisamente pelas leis que regulam mulheres como propriedade. (tradução livre) (DWORKIN, 1987)

Por fim, MacKinnon também entende que o conteúdo de leis que regulam relações sexuais serve a um propósito político claro:

As leis sobre aborto, obscenidade e discriminação sexual demonstram como a relação entre objetificação — compreendida como o processo primário de subordinação feminina — e o poder do estado é a relação entre o pessoal e o político no nível governamental. Essas leis não são políticas porque o estado é presumidamente a esfera da política — elas são integrantes da política sexual porque o estado, por meio da lei, institucionaliza o poder masculino sobre mulheres por meio da institucionalização do ponto de vista masculino na lei.(tradução livre)

Além de analisarmos os motivos teóricos de não ser uma boa ideia apostar no Direito (e em instituições formais “legítimas” patriarcais, de forma geral) para conquistar avanços no âmbito do movimento de mulheres, já temos experiência histórica o suficiente para perceber aonde isso tem nos levado na prática:

Ao se recorrer à lei, especialmente à lei estruturada em princípios patriarcais, as mulheres arriscam invocar um poder que trabalhará contra elas ao invés de por elas. (…) Também sabemos que quanto mais as mulheres e os grupos minoritários recorrerem à lei, mais hostilidade é gerada. Uma reação contrária é criada, que talvez tome a forma de violência, ou o contra-uso da lei para re-estabelecer direitos tradicionais que anularão os direitos das minorias. (SMART, 1989, tradução livre)

A retórica e a estratégia de buscar direitos positivados e institucionalizados são antigas e remontam à “primeira onda” do feminismo. No contexto histórico de mulheres sufragistas que sequer eram oficialmente reconhecidas como cidadãs fazia total sentido imaginar que a busca pela igualdade formal — ou seja, perante o Direito — poderia ajudar a transformar sua situação material. Isso não se concretizou; e, no entanto, continuamos a insistir no embate pelo reconhecimento de direitos. Talvez por falta de sistematização do conhecimento e das experiências feministas; talvez porque a própria forma como o Estado oprime mulheres tenha se modificado:

Está cada vez mais claro que nesse fim de século XX a lei parou de formalmente alocar direitos a homens que são negados a mulheres. A lei pode ainda permanecer opressiva a mulheres, mas forma que ela toma não é mais de negação de direitos formais que são preservados para homens. Portanto, enquanto talvez tenha sido apropriado para as primeiras feministas demandar direitos legais, a continuidade da mesma demanda por direitos é agora problemática. Estou sugerindo que a retórica dos direitos foi exaurida, e talvez seja até perniciosa. Esse é especialmente o caso quando mulheres estão demandando não direitos que pretendem (num sentido abstrato) criar direitos iguais aos dos homens, mas quando a demanda é para um direito “especial” (por exemplo, direito feminino à escolha) para o qual ainda não houve um direito masculino equivalente. (SMART, 1989, tradução livre)

FACIO (2000) chega a conclusões parecidas:

(…) as críticas mais radicais insistem que não se elimina o sexismo de uma instituição com a incorporação de umas poucas mulheres, mas também reconhecem que as poucas mulheres que o conseguiram têm conseguido mudanças na legislação e na administração da justiça. No entanto, isso não é suficiente. Apesar da promulgação de tantas leis contra as distintas formas de violência de gênero contra as mulheres, esta não diminuiu; e mais, algumas pessoas consideram que ela aumentou. Apesar de que já quase não existem leis abertamente discriminatórias, as mulheres seguem ganhando menos, com menos benefícios e com mais insegurança e mais trabalho dentro e fora do mercado laboral. (tradução livre)

De qualquer forma, a lógica por trás da busca pela positivação de direitos tem estreita relação com o questionamento de conceitos como igualdade, cidadania e democracia. A teoria desenvolvida por antecessoras do feminismo como Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges buscou denunciar como os discursos liberais e iluministas por direitos, liberdade e igualdade, que se pretendiam universais, eram, na verdade, masculinos (e, também se concluiria, posteriormente, brancos, burgueses e europeus), e reproduziam, com superficial racionalidade, a divisão entre público e privado, relegando as mulheres ao espaço privado (que, naturalmente e por definição, não deveria nem precisava ser alcançado pelo Direito e pelo Estado) inclusive enquanto estratégia política para manutenção da supremacia masculina. A isso, MILLET (1995) denominou “política sexual”. As feministas recorreram ao Direito para, então, realizar uma “publicização” ou “politização” da esfera da vida privada justamente porque era nessa esfera que se produziam e se reproduziam as principais causas de opressão e de exploração das mulheres.

A partir dessa ótica, diferentes contribuições têm sido realizadas sobre as inter-relações entre as esferas pública-privada e o Estado, assinalando-se a necessidade de integrar a história das mulheres na história política e de formular novas leituras de alguns conceitos fundamentais para entender a história contemporânea: igualdade, diferença, liberalismo, democracia, populismo, socialismo ou fascismo, para citar alguns. A partir dessas leituras, pode-se falar em uma cidadania diferencial das mulheres, que se enraíza na domesticidade e na identidade cultural como mães, e que mostra as linhas de tensão entre a demanda de igualdade e a reafirmação da diferença sexual dentro e fora do movimento feminista. (RAMOS, 2012, tradução livre)

Naturalmente, quando as feministas transferiram a luta por reconhecimento e emancipação sociais para o âmbito estatal, criou-se um novo campo de batalha e o patriarcado precisou reinventar suas estratégias para a manutenção de sua dominação. No campo do Direito, a concessão de direitos veio acompanhada da exigência de satisfação de obrigações. É, ao mesmo tempo, óbvio e contraintuitivo que clamar por regulamentação estatal em certas matérias tenha criado ainda mais empecilhos para a fruição de direitos:

A questão é que a common law inglesa deu privilégios a homens os quais estavam consagrados em seus direitos legais. As primeiras feministas queriam que esses direitos fossem diminuídos, e usaram as mesmas estratégia e filosofia básicas que haviam estendido os privilégios a todos os homens e que, no final das contas, desafiaram a legitimidade da escravidão. Deve-se reconhecer, entretanto, que tais reivindicações frente ao Estado só poderiam surgir conforme o Estado por si só se tornasse mais centralizado e desenvolvesse as tecnologias relevantes para reforçar suas prerrogativas. (…)

Para reivindicar a proteção de direitos legais, mulheres tiveram de se sujeitar a noções de qualificação mais refinadas. (…) A reivindicação de direitos, portanto, gerou mais conhecimento centralizado sobre relações sexuais, relações maritais, organização dos cuidados com crianças, e assim por diante. Para ser “equivalente” na alocação de direitos, a lei requer que certas obrigações sejam cumpridas. Ao fazer isso, ela cria a possibilidade de uma vigilância cada vez maior. Tal desenrolar da história não poderia ter sido previsto facilmente pelas primeiras femininas, mas assim se constituiu uma nova forma de opressão de mulheres. (…)

(…) Historicamente, direitos têm sido uma parte quase intrínseca de reivindicações feministas. Agora, direitos constituem uma linguagem política por meio da qual certos interesses podem avançar. Exprimir uma reivindicação em termos de direitos é um grande passo em direção ao reconhecimento de um erro social. (SMART, 1989, tradução livre)

Igualmente pondera FACIO (2000):

Por outro lado, não podemos nos esquecer que o sexismo é constitutivo do Direito, e não uma aberração, de modo que pequenas críticas que tendem a reformas parciais poderiam ter efeito nenhum ou poderiam até reforçar as estruturas patriarcais de gênero. Recordemos que muitas leis que foram promulgadas para o suposto melhoramento da condição jurídica das mulheres com o tempo produziram outras discriminações para algumas ou muitas de nós. Isso porque as leis são mais reflexivas que constitutivas de realidades sociais, e geralmente seguem as pegadas das diretrizes existentes do poder. (tradução livre)

Carol Smart, ao desenvolver sua análise da relação entre feminismo, mulheres e Estado, aponta diversos problemas em se usar direitos como parte da estratégia feminista: (1) os direitos hipersimplificam relações de poder complexas — “a aquisição de direitos numa área pode criar a impressão de que uma diferença de poder foi ‘resolvida’” (SMART, ano, tradução livre); (2) os direitos de que dispõem as mulheres (e as crianças, e em geral vítimas de violência masculina) obviamente vão ser confrontados com os próprios direitos dos homens, direitos que só são retirados em situações extremas e, ainda assim, com muita relutância; (3) os direitos são formulados para lidar com uma injustiça social, mas na maioria das vezes são focados em indivíduos separadamente, que, por sua vez, devem provar que seus direitos foram violados (em outras palavras, o reconhecimento formal de um direito gera a presunção de que esse direito é respeitado); e (4) a forma como esses direitos são formulados faz com que possam ser facilmente apropriados pelos poderosos (no caso das relações entre homens e mulheres, pelos homens) (SMART, 1989).

Também PATEMAN (1988) afirma que o reconhecimento e a positivação de direitos iguais entre homens e mulheres acabam por ser um tiro no pé:

Quando o feminismo ocupa, de forma acrítica, a o mesmo terreno do contrato, uma resposta ao patriarcado que parece confrontar a sujeição das mulheres cara a cara também serve para consolidar a peculiarmente moderna forma de direito patriarcal. Argumentar que o patriarcado é melhor confrontado esforçando-se para tornar a diferença sexual politicamente irrelevante é aceitar a visão de que a esfera civil (pública) e a “individual” não estão contaminadas pela subordinação patriarcal. O patriarcal é então visto como um problema familiar privado que pode ser superado se leis e políticas públicas tratarem mulheres como se elas fossem exatamente iguais aos homens. (tradução livre)

Por fim, PISANO (2004), em “El triunfo de la masculinidad”, chama a atenção para a necessidade de o feminismo elaborar e construir um novo marco civilizatório fora da lógica masculina. A autora defende que as instituições de poder como conhecemos têm a marca indelével da masculinidade: relações de dominação (e não de colaboração/cooperação); lógica de exclusão, de violência e de exploração; e que é necessário elaborar novas propostas não a partir da margem do sistema masculino, mas de fora dele (o que ela chama de “outra esquina”):

(…) por mais libertárias que sejam as ideias, se estão elaboradas dentro da estrutura da masculinidade, ainda que pareçam diferentes e contrárias ao sistema, são criadas dentro de sua lógica e, por isso, não pode existir nenhum sistema dentro da masculinidade que não acabe sendo fascista, sexista, essencialista e totalitário, elementos constitutivos e fundamentais da masculinidade. (…)

É um erro pretender formar parte de um sistema social e cultural que foi gestado, se sustenta e se enriquece sobre a base de nossas desvalorização, exploração e anulação históricas. (tradução livre)

Pisano argumenta que as “vitórias” do feminismo, em termos de direitos das mulheres e ocupação de espaços, não são derrotas da masculinidade, mas concessões pontuais:

Quando o sistema precisa reformar e manter sua ideologia, abre os debates que lhe convém, para poder reinstalar-se, modificar e aprofundar o sentido comum já instaurado, para que não lhe escape ninguém. Por esse motivo, se abre publicamente a discussão sobre o aborto (…) [o patriarcado] o faz para reinstalar o repúdio e o conceito de assassinato.

No entanto, essa experiência [de ocupar espaços demarcados, conformados e gestualizados pela masculinidade] somente serve aos homens para corroborar o discurso moderno da igualdade. Essas conquistas travestidas validam a cultura dos homens, subsumindo ainda mais as mulheres a ela. [tradução livre]

E que é preciso estudar com cautela as causas e as ideias femininas que acabam sendo incorporadas pela lógica masculinista:

Os espaços políticos organizados onde somos convidadas a participar deveriam ser, para nós, apenas lugares de observação, para conhecer sempre mais sobre os poderes da masculinidade, suas dinâmicas, seus códigos, mas sem confundir a demanda de participação e de colaboração, e de contribuir com nossas ideias, pois estas serão utilizadas e tomadas desgraçadamente sem suas lógicas transformadoras. Nesses espaços, instalam-se as queridinhas do patriarcado sejam de direita, de esquerda, ecologistas, feministas, etc. Com essas mulheres o sistema masculinista se entende, porque respondem à memória de relação entre a masculinidade e a feminilidade. São essas mulheres as que o sistema masculinistas legitima, e são essas as que finalmente negociam com o resto das mulheres e toda a potencialidade da mudança civilizatória.

O sistema jamais lhes outorgará nem o mais mínimo espaço de visibilidade às radicais, já que obviamente suas propostas atentam contra ele, porque a proposta radical feminista é justamente desconstruir a mesa onde o poder patriarcal se apoia, de onde convida a conquistar um lugar a cotoveladas.

Nossa proposta é construir outra mesa que não esteja carregada e assinada pelas sobras do poder masculinista. Onde por demais aprendemos a repartir tão mal a comida, onde sempre o prato grande é de alguns.

As que se organizam dentro do sistema, ainda que pretendam fazer uma resistência ao modelo neoliberal recolhendo em seus discursos parte do mal-estar popular não contam com uma proposta realmente alternativa, porque elaboram tais propostas dentro da cultura vigente e suas dinâmicas de domínio. Estruturam-se a partir da reivindicação e não a partir da mudança do imaginário, e fundamentalmente a partir da mudança da lógica do sistema patriarcal. Por isso as revoluções da modernidade fracassaram e prevalece o modelo mítico da superioridade masculina.

A autora, ainda, explica que as tentativas femininas de entrada nos sistemas de poder masculino constituem uma equivocada busca por legitimação masculina — uma vez que a masculinidade é o referente que as mulheres possuem, que elas legitimam, e da qual buscam legitimidade:

O problema da semi-instalação é que necessita, como a instalação, da aprovação do poder da masculinidade para se ver em existência. O poder masculino segue sendo atrativo e indispensável e, ainda que não se deem conta disso, as mulheres desejam ser parte da legitimidade, seja no Banco Mundial, no Estado, nos partidos políticos, nos restos das esquerdas, em grupos de intelectuais ou no último guru da moda. Eis aqui a armadilha: qualquer grupo que caia momentaneamente fora do poder não perde necessariamente o desejo de participar dos projetos elaborados pela masculinidade. É a marginalidade institucionalizada.

Não existe outro projeto civilizatório em elaboração, e esse é o grande triunfo da masculinidade. A nenhum grupo, por rebelde que seja ao esquema social, ocorreu desenvolver outro projeto de sociedade. (tradução livre)

O patriarcado — a masculinidade — pode até “legitimar” algumas propostas e análises “feministas”, mas não sem custos:

Nos últimos tempos, em que a instalação das diversidades se executa como uma fórmula perfeita para extrair as potencialidades de mudança que os movimentos sociais têm, o feminismo se reduziu a uma categoria de análise (perspectiva e estudos de gênero), no interior das estruturas acadêmicas, suplantando as lideranças políticas por especialistas inofensivas para o sistema e nocivas para o movimento de mulheres, ao mesmo tempo em que se perde como movimento político questionador. Para executar a instalação desse feminismo, foi necessária a acomodação do discurso às possibilidades que a cultura oferece, enquanto a cultura vem se acomodando para acomodar certas mulheres. Essa acomodação é lida como mudança cultural, que não somente não o é, como também, pelo contrário, contribui ao fracionamento do pensamento feminista e marca o triunfo da masculinidade. (tradução livre)

Pisano nos alerta para os perigos de confundir o desejo de mudanças estruturais com o desejo de gozar dos “benefícios” de se ser inserida no sistema masculinista:

O problema reside em não confundir os desejos de mudança com o desejo de estar e gozar do sistema de poderes do patriarcado, argumentando que se está ali para gerar mudanças. Esse “estar” no patriarcado implica impregnar o discurso com uma demagogia que confunde os objetivos, apaga e desvia as leituras da realidade e, finalmente, nos faz renunciar às políticas que poderiam desmontá-lo. Instalar-se nas instituições do patriarcado implica fazer novamente o trabalho de manutenção do sistema. (tradução livre)

Que é, então, esta mudança de paradigma civilizatório, que Pisano entende como necessária?

Falar de uma mudança cultural/civilizatória profunda nesse momento é falar dos valores com que queremos construir uma sociedade e que, evidentemente, se baseiam em nossas ideias de liberdade, de desmontar uma cultura discriminatória e violenta. Sabemos que nossos problemas passam por uma prática política que contém esse desafio ético. Creio que o feminismo, os poderes e os problemas de dinheiro que nele existem, nos levam à necessidade imperiosa de aclarar as diversas posições filosóficas e políticas contidas no movimento. Já não se trata somente de conseguir certas melhorias para a vida das mulheres, não nos bastam as conquistas de espaços de igualdade, nem as pseudo-conquistas legais, pois estas foram revertidas na grande maioria das vezes, instalando pequenas elites de mulheres funcionais às propostas do sistema, que assumem a voz de todas a partir do terreno do privilégio, mas que igualmente são discriminadas e recuperadas dentro dos setores do poder. O poder precisa justamente integrar a mulher ao sistema, não precisa de grupos sociais e políticos que o questionem, impugnem, muito menos que proponham outro sistema. (tradução livre)

CAMPOS (1998) chega à mesma conclusão:

Uma política feminista alternativa passa, necessariamente, pelo enfraquecimento do pólo criminalizante e deve ser buscada através de várias formas, não só no campo do direito mas, principalmente, fora dele.

Assim, resumidamente, temos que a teoria feminista buscou expor por que a emancipação feminina, necessariamente, não pode se dar por meio de estruturas de poder convencionais como as do Estado, já que, historicamente, este se instituiu por meio da exploração feminina (ou seja, a exploração feminina faz parte de sua constituição histórica) e produz e reproduz as desigualdades estruturais entre os sexos. É preciso pensar em novas alternativas sem que nos deixemos desanimar pelo desafio e pelos questionamentos, porque, como FIRESTONE (1973) diz,

A armadilha clássica de qualquer revolucionário é sempre, “Qual é sua alternativa”. Mas mesmo que você conseguisse prover ao questionador um indício, isso não significa que ele o usaria; na maioria das vezes ele não quer realmente saber (…). Além disso, os oprimidos não precisam convencer todas as pessoas. Tudo que eles precisam saber é que o sistema presente os está destruindo. (tradução livre)

4. DIRETRIZES DE UMA POLÍTICA CRIMINAL DE BASE FEMINISTA

A elaboração de uma política criminal coerente com as teorias feministas e suas análises da criminologia deve, antes de tudo, para receber o “título” de “feminista”, estar alinhada e comprometida em ser um instrumento de transformação social — ou seja, um meio — em busca de uma nova sociedade. Seu fundamento não deve ser, assim, o mero “manejo” alternativo de conflitos, mas atitudes decididas em prol da melhoria da condição concreta de mulheres na sociedade.

É preciso ter consciência plena de que o sistema penal não protege as mulheres: o fato de determinados comportamentos serem tipificados como “crime” não impede que esses crimes aconteçam; a penalização e a punição de tais comportamentos não impede que eles aconteçam nem que não voltem a acontecer. Assim, políticas de criminalização, a partir de um ponto de vista feminista, não se sustentam se forem justificadas com o argumento de que isso aumentaria a proteção às mulheres — pois não aumentam.

Por outro lado, a estratégia de criar agravantes dentro de determinados tipos penais com a finalidade expressa não de “proteger” as mulheres, mas de esmiuçar os delitos cometidos com aquela particularidade, pode ajudar a visibilizar tal comportamento, trazendo-o a público por meio, por exemplo, de dados e análises estatísticas. Isso ajudaria no mapeamento das violências, de forma geral, cometidas contra as mulheres.