Gritos que ecoam

A mídia corporativista é grande reprodutora da ideologia dominante, contribui fortemente para a manutenção do status quo (patriarcal; racista; capitalista; homofóbico) e desde sempre atua na formação de nossa subjetividade, através do ser “mulher”, ser “feminina”, “feminilidade” . Como poderosa orientadora informal – a mídia é responsável pela reprodução e perpetuação dos estereótipos e preconceitos – naturalizando-os e impregnando-os na cultura. Os efeitos dessas narrativas são assustadores. Cria-se binários sociais que norteiam o que se pensa sobre ser “mulher”: ou são santas ou são putas; são para casar ou não; mãe ou nada. As verdadeiras mulheres nesses espaços não existem, suas vozes são silenciadas e seus corpos são apresentados como: dividido, explorado, repartido; também humilhado, submetido, alvo da pornografia. Somos objetos das vaidades masculinas e somos exploradas no jornalismo, na publicidade e no entretenimento.

Somos 52% da população, cuidamos dos 48% restantes, de quem somos mães e/ou cuidadoras. Mas, nessa mídia, somos invisíveis. Ou somos vítimas de uma invisibilidade seletiva — abusam do uso de nosso corpo para vender produtos, e aparecemos enquanto modelos e padrões de mulheres impossíveis, enquanto vítimas, testemunhas, mas nunca como especialistas pertencentes de uma voz, capazes de falar por nós mesmas. Nós estamos em todas as profissões, temos mais anos de estudos que qualquer homem em qualquer ocupação e ainda não fazemos parte dessa mídia misógina, corporativista e golpista. Nossas questões, problemas e demandas contemporâneas não são discutidos, nunca somos consultadas, e quando somos é para falar sobre “gênero”; violência contra mulher; maternidade; cuidado, parece que só podemos falar sobre isso, na verdade, só nos deixam falar sobre isso.

Essa organização midiática funciona como “tecnologias de gênero”[1] e são essenciais na manutenção da ordem de gênero e suas desigualdades, onde o masculino submete, ordena, manda, normaliza, mata, fere, explora, e o feminino é superficializado, estereotipado na categoria universal de mulher. No entanto, a realidade se mostra ativa e resiliente e comporta a força das mulheres: negras, pobres, gordas, as que são e as que não são mães, as lésbicas, as donas de casa, as que pintam ou não as unhas, as que mostram ou não os peitos, as feministas materialistas, as radicais, as religiosas, as descoloniais. O movimento feminista desde cedo percebeu o papel da mídia na produção de estereótipos de gênero. Por isso, existiu desde os primórdios do processo organizativo do movimento uma severa crítica ao modo como as mulheres eram representadas nos meios de comunicação “tradicionais” e em paralelo discutia-se a necessidade do desenvolvimento de um mídia alternativa que fosse capaz de criar um discurso próprio, capaz de fazer questionamentos e promover mudanças.

Assim, a história do feminismo está entrelaçada com a história da mídia alternativa, uma vez que as mulheres desde cedo perceberam a necessidade de se fazerem ouvir, apostando em um discurso de contra-informação que assumiu, em alguns momentos, o duplo papel de denunciar e de mobilizar as mulheres na defesa dos seus direitos e na conquista da cidadania. Embora o termo alternativo remeta, no contexto brasileiro, às publicações que surgiram a partir dos anos 1960, durante a ditadura militar, observa-se a permanência da sua validade, mesmo diante de especificidades que caracterizam as novas formas de comunicação dos grupos e movimentos sociais. Atualmente, a idéia de mídia alternativa não contempla apenas o aspecto de oposição política, mas também outras expressões — por vezes menos combativas — de diferentes grupos sociais que buscam manifestar ideias, projetos e lutas por meio da comunicação. O que se mantém, contudo, é o significado que tais produções assumem na defesa da liberdade de expressão das minorias sociais e do direito de comunicar como parte das lutas pela cidadania (PERUZZO, 2004).

Em outros termos, está se considerando mídia alternativa a produção de grupos e movimentos sociais, que criam canais de resistência e promoção de lutas através dos seus espaços de comunicação, em diferentes suportes. Para Grinberg, é alternativo todo meio que “implica uma opção frente ao discurso dominante” (1987, p. 18).

Buitoni (1986) afirma que o primeiro periódico feminista no Brasil se chamava O sexo feminino e era escrito por Francisca Senhorinha da Mota Diniz, em 1873. As reivindicações eram “educação, instrução e emancipação da mulher” (BUITONI, 1986, p.52). Dentre os assinantes estavam D. Pedro II e a princesa Isabel. Todavia, o periódico não se baseava somente em reivindicar algo, mas também publicava artigos típicos da imprensa feminina.

“Somente na década de 1970 é que surge uma imprensa feminina mais reivindicatória, decorrência das contradições urbanas e sociais aumentadas pelos anos da ditadura” (BUITONI, 1986, p.54).

A imprensa feminista é um fenômeno nacional, constatou-se publicações feministas em todas as regiões do país, salvo a região Norte; a imprensa feminista é um fenômeno contínuo e vigoroso socialmente, já que suas publicações são editadas ininterruptamente, desde 1974 até nossos dias; e a imprensa feminista pode ser dividida em duas gerações, em simetria com as opções do movimento feminista. Ao observarmos o conjunto, percebemos que o período de 1974 a 1980 abriga os primeiros jornais feministas (9 no total); o período de 1981 a 1989 faz surgir um grande número de publicações feministas (44 no total) e o período de 1990 a 1999 registra uma queda no número de publicações lançadas (21 no total). A imprensa feminista reflete o próprio projeto do movimento feminista brasileiro, pois ficam claros os períodos de surgimento, de ascensão e de declínio do movimento feminista no Brasil[4].

De acordo com Lúcia Avelar: “uma retomada no ativismo feminino dar-se-ia no final dos anos 70 e 1980, com movimentos sociais organizados em torno de novos temas, devido, entre outros fatores, à ascensão educacional das mulheres. Ao final da década de 1990, com parte dos débitos pagos às agências financeiras internacionais, alguns países reconsideraram o papel do Estado na sociedade, retomando a dianteira nos programas sociais. Como, então, ficaria o ativismo feminino? Grande parte dele diluiu-se, diante da complexidade dos problemas sociais. Mais do que nunca, os mundos das mulheres estariam profundamente diversos, os direitos de cidadania comprometidos e as organizações femininas, assim como outras formas de ativismo, sofrendo claro refluxo”.

A existência concomitante com os alternativos e seu engajamento social e político nas questões da época fizeram com que a imprensa feminista fosse classificada como uma expressão da imprensa alternativa. Assim como existiram os alternativos voltados para a ecologia, para o humor, para o prazer, para a política, para a economia, haviam os jornais voltados para a questão feminista. A análise do conjunto de periódicos feministas e a leitura sobre tal movimento sugeriram dividi-los em dois grupos: a primeira geração, contemporânea dos jornais alternativos e, de forma geral, voltada para a questão de classe, e a segunda geração, grupo de periódicos feministas editados a partir de 1981, de forma geral, voltada para a questão de gênero.

Nota-se que, enquanto a primeira está marcada pelo debate entre “questão da mulher” versus “questão geral”, feminismo liberal versus feminismo marxista ortodoxo, por reivindicações de ações públicas que coloquem as mulheres em igualdade com homens, pela questão da autonomia partidária e pelo combate a ditadura, já a segunda geração da imprensa feminista incorpora o conceito de gênero, assume os temas relacionados direta e exclusivamente às mulheres (como sexualidade, planejamento familiar e violência contra a mulher); tende para a especialização por temas; luta pelo direito à diferença e opera em parceria com um novo ator social, a sociedade civil organizada, na forma de ONGs e associações voltadas para a questão de gênero.

Uma das primeiras publicações feministas o Nosotras (fundado em 1974) e fruto do exílio e de um grupo que vai implementar alterações importantes no pensamento feminista brasileiro. Com os “anos de chumbo” da ditadura militar, várias mulheres brasileiras seguiram para o exílio e uma vez fora do Brasil elas fundaram grupos feministas no exterior. Alguns ganharam destaques como o o Grupo Latino-Americano de Mulheres em Paris, fundado por Danda Prado, em 1972, que depois do contato com feministas francesas iniciou a publicação. A edição era quase artesanal, ou seja, as matérias e artigos eram escritos pelas participantes, depois os textos eram datilografados (às vezes escritos à mão), mimeografados, grampeados entre capa em papel vergê, ilustrados com gravuras de autoria das integrantes do grupo e seguiam para o Brasil, pelo correio, onde uma prima de Danda Prado fazia a distribuição para as assinantes.

Outro periódico é o Brasil Mulher (fundado em 1975), em Londrina, traz o debate entre mulheres feministas e mulheres militantes de esquerda, situação clássica no movimento feminista, no período de 1974 a 1980. Foi fruto de uma parceria entre a jornalista Joana Lopes e Therezinha Zerbini, fundadora do grupo Movimento Feminino pela Anistia. Logo a parceria foi rompida e o jornal tornou-se uma espécie de laboratório feminista para presas políticas, mulheres integrantes do Partido Comunista (PC), do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), da Associação Popular Marxista Leninista (APML), além de mulheres sem partido e de pequenas agremiações políticas. As leitoras da publicação eram diversas, mas seu foco era bastante claro: operárias, mulheres da periferia, das favelas, mulheres do campo (TELES e LEITE, 2013). É o primeiro jornal feminista brasileiro feito no Brasil, editado bimestralmente, em formato tablóide, contendo 16 páginas em preto-e-branco e ilustrado com fotos, item muito valorizado pela publicação, o Brasil Mulher tinha tiragem de 10 mil exemplares, com circulação nacional e venda em bancas, livrarias e por assinatura. Sua publicação cessa em março de 1980.

Um jornal mensal lançado neste mês em Londrina, Paraná, não é um jornal da mulher, conforme afirma a primeira frase de seu editorial de apresentação e conforme poderíamos supor pelo título. De suas 16 páginas, apenas cinco realmente tratam diretamente da mulher. Todas as outras reportagens falam de assuntos gerais: da campanha da anistia aos irmãos Villas Boas, passando por uma seleção de fatos de menor importância já citados na imprensa das últimas semanas. Decepcionante, pois, que esse jornal — bem impresso e barato (Cr$ 2,00) coloque a mulher apenas como uma engrenagem do sistema sócio econômico — político em vez de procurar valorizá-la mais do que os outros órgãos de imprensa[5] (Munerato, 1975).

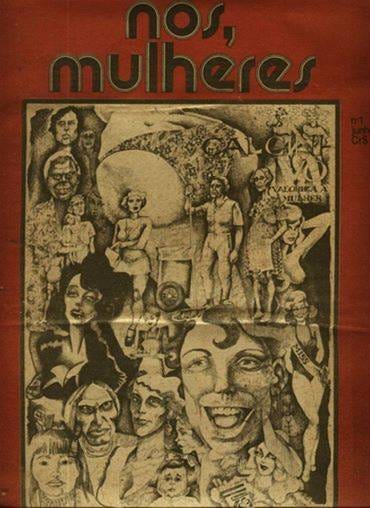

O Nós Mulheres (fundado em 1976) assemelhava-se ao Brasil Mulher, as preocupações temáticas eram concomitantes, mas o perfil de suas integrantes era bem distinto. O Nós Mulheres não contava com mulheres ex-presas políticas, nem com mulheres afiliadas a partidos, mesmo que as preocupações características dessa camada de interesses fossem reproduzidas no jornal. Suas integrantes haviam participado de reuniões feministas durante o exílio em outros países e puderam voltar ao Brasil antes da Lei da Anistia. A maioria delas era, portanto, leitora de Simone de Beauvoir e Betty Friedan. Havia ainda muitas estudantes. Desde o princípio o grupo proclamava e defendia a construção de um feminismo autônomo (TELES e LEITE, 2013). O Nós Mulheres desde seu primeiro número mostrava grande preocupação na divulgação de um humor feminista, contando com a colaboração de cartunistas como Ciça.

Esses três periódicos, assim como toda a primeira geração da imprensa feminista, foram marcados pelo regime de exceção, que fez com que as feministas adiassem a agenda do movimento de mulheres para se aproximar das alas de esquerda, que as conclamavam para reforçar a luta por uma sociedade melhor para todos (homens e mulheres). Essa sociedade mais justa seria possível com o fim da ditadura e a implantação de uma sociedade socialista. Já, na segunda geração, os jornais ChanacomChana (fundado em 1981) e o Fêmea (fundado em 1992) desenvolvem um feminismo mais conectado a questões de gênero. Pois, com o fim da ditadura militar, nos anos 1980, o movimento feminista passa uma institucionalização, com a criação de ONG’s e grupos. O objetivo, no cenário pós-abertura política, era, através de uma nova forma de reivindicação, garantir os direitos das mulheres, bem como a igualdade de gênero e maior qualidade de vida. É válido ressaltar que não se trata de um enfraquecimento do movimento, mas sim uma nova forma de militância, ainda que menos combativa, presente na trajetória do feminismo brasileiro.

O ChanacomChana possui as principais características da segunda geração da imprensa feminista brasileira pós-1974. A publicação tratava de um tema específico do universo feminino, o lesbianismo, pois só as mulheres podem ser lésbicas; tinha interesse voltado para as questões legalistas, principalmente na Lei Cível; havia uma ONG por trás e pregava o direito à diferença. Ou seja, o ChanacomChana apresenta a especificidade conquistada pelos veículos de comunicação voltados para o feminismo e revela a necessidade das mulheres proclamarem a diferença e a independência do gênero masculino. O ChanacomChana poderia ser classificado como um ícone da reivindicação das especificidades do movimento feminista, fazendo contraposição ao discurso da busca da igualdade entre homens e mulheres. Sem mencionar o salto advindo da existência de um jornal especializado num tema (o lesbianismo) tratado de forma tímida pela primeira geração da imprensa feminista.

Com tiragem de, em média, 200 exemplares por edição e periodicidade instável, entre trimestral e quadrimestral, o ChanacomChana circulou durante toda a década de 80, com sua última edição publicada no ano de 1989. O jornal se pagava por meio de assinaturas, pequenos anúncios e doações; tinha uma cara de fanzine, uma coisa anarquista, dentro da proposta punk da década de 80 e dentro da proposta do feminismo radical. “As edições variavam entre 11 e 36 páginas de conteúdo, dependia muito de verba, dos temas a serem abordados ou do tempo de publicação entre as edições. Uma equipe muito enxuta, cerca de quatro pessoas, se responsabilizava pela publicação. Tinha uma reunião de pauta, improvisada. Nós sentávamos, discutíamos, pedíamos sugestão e voluntários; na medida que os textos iam chegando, a gente ia fechando o jornal. A impressão era em copiadora, o original era feito na base da montagem e colagem com recortes datilografados[6]”.

O Mulherio (fundada em 1981), nasceu como um boletim provisório projetado pela pesquisadora Fúlvia Rosemberg e editado pela jornalista Adélia Borges. Foi publicado até 1988, tendo encerrado suas atividades depois de 40 edições. Ao contrário do Brasil Mulher e do Nós Mulheres, emergiu vinculado a uma instituição, a Fundação Carlos Chagas. À Fundação eram vinculadas as pesquisadoras e jornalistas que levaram o jornal adiante, todas interessadas em estudar assuntos referentes às mulheres. O periódico teria sido uma forma de sistematizar os debates protagonizados pelos feminismos no Brasil. O jornal, ao contrário dos anteriores, não enfrentava os desafios que eram encarados por publicações sem financiamento e totalmente dependentes do trabalho de suas produtoras.

O Mulherio procurou criar uma linguagem diferenciada para se comunicar com suas leitoras, em parte mulheres trabalhadoras e em parte mulheres de classe média. Seu projeto gráfico também prometia uma leitura mais dinâmica, eram muitas ilustrações, fotografias. Em termos temáticos o jornal também se diferenciou. Mulherio, fundado em uma época de fortalecimento dos movimentos feministas e das mulheres, lançou-se em debates importantes e inovadores (TELES e LEITE, 2013).

O Fêmea é produzido pela ONG Cfemea (Centro Feminista de Estudos e Assessoria), em Brasília (DF). A publicação agrega três fortes características da segunda geração da imprensa feminista: 1) ser editada por ONG; 2) ter financiamento de entidades internacionais e do Estado; 3) cobrir o tema “mulher” no Congresso Nacional, ou seja, uma abordagem legislativa da questão de gênero, firmando a importância da abordagem de gênero e a tendência à especialização por tema. Fundado em 1992, o Fêmea se inicia com publicação bimestral, tiragem de 100 exemplares, impresso nos computadores do Cfemea, em papel A4. Com o passar do tempo, a publicação ganha força política, institucional e financeira. No seu décimo ano, em 2001, edição de número 98, o Fêmea passou a ter uma tiragem quase triplicada, de 5 mil para 13 mil exemplares. A partir de então, passou a chegar também às mãos de todas as vereadoras e deputadas estaduais, prefeitas e governadoras do Brasil. Além dos senadores (especialmente bancada feminina) e movimentos de mulheres e feministas, público original da publicação. Atualmente o Fêmea tem periodicidade mensal, custo total em torno de US$ 3.000,00, mantém média de 8 páginas por edição no tamanho A4, tiragem de 13 mil exemplares e é rodado em gráfica terceirizada.

“O projeto se propõe a manter o movimento organizado de mulheres informando sobre as proposições em tramitação no Congresso Nacional que dizem respeito à mulher, fornecendo subsídios às mulheres, seus grupos e aos parlamentares para a discussão e a elaboração de projetos que assegurem a igualdade de direitos” (Editorial jornal Fêmea, número zero, fevereiro de 1992).

O Fêmea, desde a sua fundação, é distribuído gratuitamente. E, a exemplo das demais publicações do Cfemea, de forma geral, atinge grupos extremamente diversificados em relação aos objetivos e temáticas, formas de organização e localização geográfica: grupos de mulheres negras, lésbicas, lideranças vinculadas ao trabalho de comunidades, a sindicatos e centrais sindicais, a partidos políticos, a universidades públicas e privadas; e grupos profissionais discriminados, como o das empregadas domésticas e das trabalhadoras rurais.

A historicidade da mídia feminista está intrinsicamente conectada a história do movimento feminista no Brasil e sua forte atuação no período militar, no final dos anos 1970. O movimento está ligado aos diversos tipos de militância desenvolvidos ao longo dos anos que se utilizaram, em diferentes momentos, dos recursos da mídia alternativa e radical. Esses espaços, que possibilitaram a veiculação de conteúdos de caráter militante e pautas interpretativas, contribuíram para o fortalecimento da sistematização do movimento feminista e de outros movimentos sociais com os quais ele conviveu e convive até a atualidade.

Atualmente, o movimento feminista no Brasil se articula não apenas em ONG’s e grupos da sociedade civil, mas também em coletivos, fóruns, plataformas de reflexão e pesquisa e centros universitários e está presente massivamente online. Os grupos utilizam as redes sociais para fomentar o movimento em rede e também mobilizar através de suas publicações, curtidas e compartilhamentos. As publicações feministas precisam ser percebidas como uma forma de ação política direta, pois além de funcionarem como meios de informações e de divulgação contribuem para que narrativas sobre a condição da mulher sejam aprimoradas e renovadas. É neste sentido que a apropriação criativa dos espaços de comunicação são extremamente importantes no processo de luta política em diferentes momentos da trajetória feminista.

[1]Teresa de Lauretis afirma que gênero é produto de diferentes tecnologias sociais, tais como internet, rádio, televisão, cinema ou jornais, e de diversas epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como práticas da vida cotidiana, gênero não é propriedade dos corpos nem algo que existe a priori nos seres humanos, mas conjunto de efeitos produzidos nos corpos, comportamentos e relações sociais. Por exemplo, as imagens cinematográficas se transformam em modelos, já que “formatam”, “domesticam” o olhar sobre o mundo. Se Teresa de Lauretis pôde demonstrar como as tecnologias cinematográficas e os códigos cinemáticos constroem a mulher, existe a possibilidade de visualizarmos os jornais e seus códigos como tecnologias de gênero.

[2]No Brasil, em 1º de abril de 1964, sob o comando militar e com apoio de diversas esferas da sociedade, desferiu-se o golpe que nos levou a 21 anos de ditadura. Vale lembrar que em termos históricos identifica-se o golpe como civil e militar, uma vez que diversos setores apoiaram como o poder legislativo, poder judiciário, governadores de importantes estados como Guanabara, Minas Gerais, São Paulo, praticamente toda a imprensa e os meios de comunicação, empresários da indústria e do comércio, parcelas significativas da classe média apoiaram a ação que colocou os militares no poder.

[3]CARDOSO, Elizabeth. Imprensa feminista brasileira pós-1974. Dissertação de mestrado defendida na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), 2004.

[4]O Mulherio, jornal que recebeu financiamento externo, está disponível para consulta online, já Brasil Mulher e Nós Mulheres pode ser encontrado em alguns poucos laboratórios de pesquisa de universidades ou em acervos pessoais.

[5]Munerato, Elenice. Um (falso) jornal. Opinião. 24 de Outubro de 1975.

[6]Miriam Martinho, entrevista concedida em 12/12/2003.

Obrigada por esse texto, Maria! Vamos juntas! <3

Comentários estão fechados.