Reflexões e experiências da e para a militância feminista

Minha proposta com esse texto é compartilhar reflexões e aprendizagens que acumulei ao longo da minha caminhada na militância feminista e de outros setores, seja organizando coletivos ou participando de diferentes movimentos mistos.

A intenção é que esse acúmulo sirva para afinar a prática militante e organizadora de outras mulheres, de modo que possamos evitar lugares-comuns criados pela inexperiência política que podem, por um lado, encurtar nosso tempo de militância ou, por outro, o tempo de vida de nossos coletivos, impactando negativamente o nosso movimento.

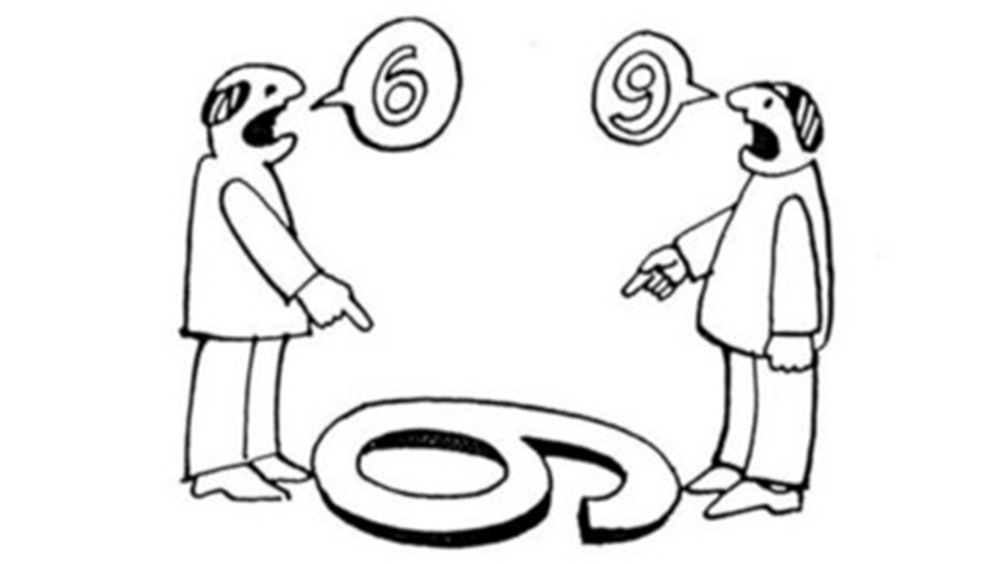

Autonomia não é Isolamento

Um coletivo feminista é autônomo pela necessidade premente de mulheres se organizarem longe do seu opressor, seja para desenvolverem suas habilidades de liderança sem a síndrome do impostor autodirigida pela presença de homens ou pela necessidade de um espaço onde possam falar de opressões primariamente infligidas pelos mesmos. É essa autonomia garante a independência do coletivo no pensar, no agir e na definição de pautas.

Por outro lado, a autonomia não deve ser entendida como sinônimo de isolamento. O coletivo feminista não é um fim em si, não pode ser visto como suficiente, enquanto organização, apenas porque existe. Ele existe porque a segregação, a exclusão com base no sexo e a discriminação de mulheres em espaços mistos existem, mas sua função é fazer com que a sua própria existência deixe de ser necessária — assim, cumprindo seu objetivo. Portanto, um coletivo feminista precisa necessariamente formar alianças e operar em conjunto com outros movimentos, organizações e estruturas na execução de sua agenda.

Resumidamente, o coletivo feminista é onde mulheres debatem, planejam e definem sua agenda. Fora do coletivo feminista é onde executam essa agenda política: não só nas ruas, organizando manifestações, piquetes, debates e outras ações de luta e de conscientização, mas também dentro dos sindicatos, dentro de escolas, dentro de universidades, dentro de partidos políticos e das próprias comunidades.

Horizontalidade é uma prática

Por que somos educadas desde sempre em uma sociedade hierárquica, desde o ambiente doméstico até a nossa experiência nas instituições de ensino e de trabalho, o mais óbvio é reproduzir essa hierarquia dentro das nossas organizações, ainda que tenhamos definido como princípio a rejeição dessa estrutura.

A horizontalidade não é um princípio abstrato que possa ser definido pela mera ausência de lideranças (e, quase sempre, “liderança” é equacionado e confundido com “hierarquia”). Um coletivo feminista pode se afirmar horizontal por não ter lideranças e não exercer a horizontalidade na sua prática militante.

Há três situações mais comuns em que a quebra do princípio da horizontalidade é mais evidente:

- Divisão de tarefas;

- Tomadas de decisão;

- Pertencimento e integração;

Relativamente à divisão de tarefas, este é talvez um dos exemplos mais corriqueiros (e flagrantes) de quebra da horizontalidade nos coletivos feministas que se afirmam ou se pretendem horizontais: quando mulheres apresentam propostas de atividades e tarefas, mas não assumem a sua execução, delegando o fazer para outras sem que isso tenha sido uma tarefa destacada — mas sim uma necessidade emergente de executar o que ficou acordado mas que, afinal, não houve comprometimento das proponentes em fazê-lo. Fazer um brainstorming de ideias é claramente mais fácil que executar as ideias. O resultado disso é que se cria uma dinâmica em que há mais mulheres propondo do que mãos para executar — sendo que recursos humanos são, sabidamente, um dos problemas mais comuns em movimentos sociais. Assim, delegam, voluntária ou involuntariamente, a tarefa para outras companheiras do coletivo. Isso — quando alguém simplesmente se coloca na posição de delegar atividades suas para que outras executem — está muito mais próximo de uma hierarquia do que o reconhecimento e eleição de lideranças no movimento.

À parte de ideias propostas que são executadas, involuntariamente, por outras mulheres, há ainda as atividades administrativas (que Freeman chamou de “consumatória”). Quando uma companheira assume tarefas cumulativamente sem rotatividade (como escrever as atas, organizar as reuniões, gerir novas membros) sem que essa responsabilidade tenha sido designada como seu papel em acordo comum.

Relativamente às tomadas de decisão, como os coletivos feministas tendem a ser compostos por poucas pessoas, é comum que a tomada de decisão seja feita primeiramente por consenso, usando a votação como segundo recurso. Contudo, as tomadas de decisão por consenso não necessariamente são horizontais e o maior problema, provavelmente, é que a falsa impressão de horizontalidade e acordo oculta essas desigualdades. Alguns dos problemas do consenso são:

- Ainda que haja um alinhamento político dentro do coletivo, as mulheres quase sempre estão em estágios de consciência diferentes, o que impacta a forma como articulam seu discurso ou, principalmente, como percebem e analisam os discursos das outras;

- Sempre haverá mulheres mais eloquentes e articuladas e mulheres mais reservadas e ouvintes, o que cria um vício no mecanismo de consenso em que a opinião mais forte ou com mais capacidade de convencimento (e não necessariamente a mais acertada) tende a prevalecer;

- Ilusões de unanimidade levam as integrantes a acreditar que todas estão de acordo e se sentem da mesma maneira;

- A autocensura faz com que aquelas que têm dúvidas ocultem seus medos ou receios, enquanto a pressão direta para se conformar e aderir ao “consenso” do grupo é colocada sobre aquelas que fazem questionamentos e apontamentos;

Certamente haverá outros aspectos sobre o consenso e a psicologia do pensamento de grupo, esses são apenas alguns dos que mais sobressaem nos processos de tomada de decisão “horizontais” em coletivos de movimentos sociais.

Quanto ao pertencimento/integração, geralmente os grupos de mulheres se criam de duas formas: ou já nascem “fechados”, com um conjunto de membros definidos; ou começam “abertos” para a integração de novas membros, que vão entrando e saindo ao longo do tempo até que um núcleo estável acabe por se fixar. Existe uma ilusão de que um grupo aberto é sinônimo de horizontalidade, porque assim o coletivo é visto como “igual”, ou “de todas”. O problema óbvio que isso cria é uma falta de controle sobre o que é dito e/ou feito em nome do coletivo, visto que qualquer mulher que tenha participado alguma vez pode dizer-se pertencente/integrante e falar em nome das demais — mesmo que haja no seu discurso, e provavelmente haverá (quanto menor o envolvimento e tempo de participação no coletivo, maior será a dissonância e alinhamento), um desalinhamento político com os princípios manifestos do grupo.

A horizontalidade, portanto, só pode existir quando há uma partilha de responsabilidades e deveres. Um comprometimento não só com a luta e o movimento em geral, mas especialmente com as companheiras do coletivo — responsabilidade emocional, física (em termos de atividades e tarefas) e política (em termos de princípios). Nesse sentido, a horizontalidade dentro de um coletivo é, em última instância, a própria prática da sororidade, como idealizada inicialmente no movimento de libertação das mulheres: uma aliança e comprometimento político com e entre mulheres na luta coletiva.

Não podemos e não queremos recrutar todas as mulheres

Mais vale um grupo de 5 mulheres que seja coeso, ativo e funcional do que um grupo de 15 mulheres incapaz de tomar decisões e executar suas tarefas. Por norma, quanto maior o grupo, mais difícil e desgastante se torna mantê-lo ativo por longos períodos.

Como o feminismo radical é coletivista e analisa mulheres como um grupo, uma classe oprimida, a libertação coletiva está em nosso horizonte como objetivo político. O feminismo radical refutou a possibilidade da libertação individual, do empoderamento pessoal e apontou consistentemente que apenas a luta política e organizada das mulheres pode efetivamente fazer mudanças estruturais. Contudo, é comum que esse pensamento leve à percepção enganosa de que devemos ou mesmo que podemos recrutar todas as mulheres para o nosso lado da luta. Isso é falso.

Por um lado, não podemos e não iremos recrutar todas as mulheres que estão ao nosso alcance porque, de um lado, mulheres também estão embebidas na lógica do individualismo, do empreendedorismo do conto da carochinha capitalista e na hierarquia patriarcal. Mulheres não estão isentas de agir no seu interesse de classe e privilégios de raça. Assim, a conscientização é necessária antes do recrutamento. É contraproducente, e diria até impossível, organizar uma mulher sem consciência de classe (enquanto mulher). Uma mulher que não se vê como discriminada não vê, igualmente, motivos para ingressar numa luta política. Por outro lado, porque são as mulheres as principais responsabilizadas com o fardo de assegurar os cuidados no trabalho doméstico e reprodutivo, presas na maternidade compulsória e nos trabalhos mais precarizados, também é absolutamente comum encontrar mulheres que não têm tempo ou disposição mental e física para se organizar politicamente, inclusive apesar de sua vontade.

Interessa-nos, sem dúvidas, conscientizar e mobilizar o máximo de mulheres possíveis. Mas não necessariamente nos interessa organizar as mulheres no nosso próprio coletivo. Cabe a nós, enquanto organizadoras do movimento, oferecer alternativas onde essas mulheres possam se organizar e, especialmente, capacitar mulheres para que se tornem elas próprias organizadoras.

Isso é o tão falado “trabalho de base”: criar condições para que as mulheres se organizem por sua própria conta em seus próprios contextos e que isso seja autossuficiente para continuar independentemente do elemento externo que propiciou a existência desse movimento.

Quem são as mulheres que queremos recrutar? Queremos recrutar mulheres que possam ser organizadoras ou, em outras palavras, multiplicadoras do movimento de libertação. Imagine que você ou seu coletivo participam e engajam em atividades de outros movimentos, por exemplo: sua intenção não é recrutar todas as mulheres daquele ‘outro’ movimento para o seu coletivo, mas sim conseguir recrutar a mulher com maior ou com alguma influência dentro daquele movimento para que ela possa levar a agenda feminista com ela para os outros espaços em que circula — espaços que você e seu coletivo talvez não tenham acesso.

Essa é uma das dinâmicas do recrutamento dentro de coletivos, uma dinâmica pró-ativa. Outra forma de fazer isso é manter por perto quem já está perto, colocado de outra forma: as mulheres que estão na periferia do coletivo, que frequentam as atividades, que comparecem em debates e filmes e manifestações, mas não pedem diretamente para se organizarem no coletivo. Essas são mulheres que têm interesse manifesto em serem conscientizadas e politizadas — e que farão esse percurso também, mas não só, no frequentar das suas atividades. Em tese, é preciso menos esforço para recrutá-la do que para recrutar uma mulher desconhecida de fora do raio de alcance do coletivo.

Existe uma romantização e idealização na militância feminista, comum nos círculos de esquerda de modo geral, da imagem da pessoa que se quer recrutar/organizar. Nos círculos de esquerda, essa imagem é o operário fabril, que um militante partidário pode idealizar como o motor da revolução e, apesar dos esforços, nunca alcançar — ficando resignado aos círculos jovens estudantis que continuam a perseguir esse “membro” ideal. No feminismo, essa figura é a mulher dona-de-casa de meia idade. Ela é mãe, avó, trabalhadora, geralmente imaginada como pertencente a um grupo racializado — negra ou indígena. Há uma culpa constante nos grupos feministas, sempre levantado, por “não chegar a essas mulheres” — mesmo que o próprio grupo seja formado inteiramente por mulheres trabalhadoras, não jovens estudantes. O peso da culpa, da pressão e do sentimento de responsabilidade de recrutar essas mulheres — criado pela idealização de que elas são as lideranças naturais de uma revolução feminista — muitas vezes pode imobilizar a atividade de um coletivo ou esterilizá-la

Não podemos, não iremos e não queremos recrutar todas as mulheres. Queremos recrutar as mulheres com potencial de liderança, de multiplicação e com alinhamento político para executar as atividades. Iremos recrutar o que pudermos. E, com nosso grupo formado, tentaremos chegar e conscientizar ao máximo de mulheres possíveis — inclusive, óbvia e naturalmente, a figura idealizada no imaginário militante da mãe e avó oprimida pelo trabalho reprodutivo que sofre violência masculina em casa, vitimizada por uma socialização conservadora patriarcal.

Coletivos políticos: não serviços, não assistência

A função de um coletivo feminista não é fornecer serviços, prestar um papel assistencialista para remediar a opressão que as mulheres vivem no seu dia-a-dia.

Muitas mulheres jovens que recém-adquiriram a consciência da dimensão real da opressão — de como mulheres são afetadas pela falta de creches, falta de educação sexual, falta de contraceptivos, pela violência, pelo estupro e a prostituição, etc. etc. — podem se sentir sobrecarregadas e impelidas a formar grupos de assistência ou serviços para “socorrer” mulheres em situação de opressão. Mas essa não é a função dos grupos feministas.

Não é que não possa ser feito ou não possa, eventualmente, ser parte das ações do grupo. Contudo, a assistência é uma ajuda pontual, um socorro imediato que não transforma a realidade — apenas a ameniza. Como disse Marighella, o objetivo de grupos revolucionários é fazer a revolução — e não fazer curativos.

A velha questão “reforma versus revolução” certamente pode ser invocada aqui. Muitos grupos se dissolvem em pautas únicas ou em lutas por reformas, perdendo de vista seu objetivo — a transformação completa da sociedade de dominação masculina. Contudo, o feminismo radical não pactua com o pensamento de que é possível alcançar a libertação das mulheres através de uma série de reformas.

“Mudar por dentro” não é uma opção, visto que leis e “direitos” são um acordo social abstrato, um pacto desse momento histórico e que podem ser revogados ou modificados para atender as necessidades do poder vigente. Um bom exemplo é o aborto, certamente uma conquista que ainda precisa ser feita em vários países, o Brasil um deles; contudo, o aborto na legislação já foi proibido e legalizado em diferentes conjunturas políticas e momentos históricos, mesmo num mesmo país, conforme a necessidade do status quo. Por isso, a luta feminista não pode se pautar ou esgotar em reformas legais: elas não são garantidas, não são duradouras e não têm capacidade de mudar a realidade objetiva das mulheres de maneira permanente.

Ainda assim, a reforma não é diretamente oposta à revolução. Não podemos, imediatamente, dispensar a importância das reformas nas lutas feministas. A condição subalterna das mulheres na hierarquia social de dominação masculina é sempre um entrave para a revolução porque, via de regra, tira das mulheres a qualidade de sujeitos políticos e transforma-nos em objetos da história, objetos sobre o qual os outros, os verdadeiros sujeitos (status reservado aos homens), agem e decidem. As reformas a caminho de um certo nível de emancipação e de vida digna podem ajudar a resgatar um senso de sujeito político nas mulheres. Elas podem significar mudanças de paradigmas que precisam ser necessariamente rompidos para a conscientização que a luta demanda para acontecer.

“O marxismo revolucionário também luta para melhorar a situação dos trabalhadores na sociedade capitalista. Mas, em contraste com o revisionismo, está muito mais interessado em como a luta é conduzida do que nos objetivos imediatos. Para o marxismo, a questão do momento na luta sindical e política é o desenvolvimento dos fatores subjetivos da revolução da classe trabalhadora, a promoção da consciência de classe revolucionária. A afirmação contundente da reforma contra a revolução é uma afirmação falsa da questão; essas oposições devem receber seu devido lugar em todo o processo social. Devemos evitar perder de vista os objetivos finais, a revolução proletária, através da luta pelas demandas cotidianas.” (MATTICK, Luxembourg versus. Lenin, Merlin Press, 1978).

O que fazer?

Ao longo da minha caminhada no feminismo, vi duas configurações de coletivos de mulheres: a) coletivos “feministas” formados por partidos de esquerda para mobilizar mulheres e recrutar ativistas; b) coletivos feministas formados por grupos de mulheres autônomas.

Por norma, aquela primeira formação falha (ou não) porque seu objetivo não é avançar a pauta das mulheres, mas sim recrutá-las para a organização partidária — portanto, não pode oferecer uma solução e nem ser considerado como se apresenta: feminista. Não consegue endereçar os problemas da dominação masculina porque, agindo no interesse de uma organização mista — quase sempre dominada por homens, ainda que de esquerda — não pode nomear o opressor, o agressor, e sua leitura sobre a pressão das mulheres se torna ineficiente e obscura, culpando um “sistema”, uma abstração difícil de ser visualizada na realidade cotidiana das mulheres. Via de regra, os erros e acertos dessa formação não são colocados na conta do partido — mas sim na conta do feminismo, por mais que de feminismo nada tivesse.

O segundo, os coletivos autônomos, pecam por inexperiência. Levando o coletivo como um fim em si, uma organização autossuficiente — no sentido de não precisar de ninguém — é incapaz de oferecer soluções de longo-prazo para mulheres, pois seu alcance e área de atuação está completamente reduzido ao espaço em que seus recursos humanos financeiros permitem estar.

Especialmente nos países da América do Sul e África — visto que o movimento radical teve seu berço na Inglaterra e Estados Unidos — o modelo de um coletivo autônomo parece apenas o eco do que foi a organização pensada inicialmente pelo movimento de libertação das mulheres. O problema aqui reside especificamente em ter importado uma ideia sem considerar o seu contexto político, histórico e cultural. Uma ideia, portanto, deslocada. Em certa medida, isso acaba fornecendo um modelo estéril de organização: incapaz de se tornar verdadeiramente um movimento de massas, político e revolucionário porque está fechado em si mesmo, sem conexões com outras organizações e movimentos, portanto, inapto a influenciar e mudar as estruturas existentes na sociedade e, consequentemente, esgota em si os seus recursos mais valiosos: as militantes que passam anos (geralmente poucos anos, diga-se de passagem) como um cão que corre atrás do próprio rabo.

O movimento de libertação das mulheres teve seu início numa época particular, em que o projeto neoliberal de globalização estava começando a ser solidificado: as guerras imperialistas (como a guerra ao Vietnã, em diversos países do Oriente Médio e em países do continente africano, bem como as ditaduras na América Latina apoiadas pelas potências imperialistas, especificamente os Estados Unidos), a reestruturação econômica e social pós-abolição da escravatura. Era um momento de fortalecimento de conexões nacionais para conseguir disputar a política e a propaganda capitalista. Esse não é mais o nosso contexto.

O contexto das feministas de hoje é uma sociedade de globalização solidificada e com suas contradições evidentes, como podemos perceber pelas crescentes e incessantes “crises de refugiados”, pelas ocupações e o mercado indecente de “ajuda humanitária”. Um contexto em que a dominação masculina, imperialista e capitalista é global exige um movimento internacionalista, articulado em rede, com raízes locais e com abrangência global.

Os coletivos feministas precisam abandonar a ilusão do grupo como um fim em si e começar a encarar-se a si mesmos como o que são: espaços de planejamento das mulheres, espaços de debate, de definição de pautas e estratégias. Quando as pautas estão estabelecidas, não é dentro do coletivo que se age: é “lá fora”, nos partidos, nos sindicatos, nas organizações diversas. Influenciando as estruturas de poder enquanto conscientizamos a base para abandonar a própria noção de poder hierárquico.

Está mais que na hora dos movimentos feministas unirem esforços, começando pela confederação dos coletivos numa frente radical e, posteriormente, ampliando esse horizonte para frentes internacionalistas. Como podemos reivindicar uma luta coletivista se nossos infinitos coletivos atuam isoladamente?

A atuação isolada cria diversos pontos-fracos que colaboram na dissolução dos próprios coletivos e, consequentemente, na contramão do objetivo de tornar o feminismo um movimento de massas político e revolucionário. Alguns desses pontos-fracos são:

- Um coletivo isolado e desamparado por uma estrutura ou outros grupos é mais facilmente alvo de ataques;

- Um coletivo isolado tem pouco ou nenhum poder de influência nas tomadas de decisão políticas a nível nacional e, por vezes, mesmo local;

- Um coletivo isolado mais facilmente contradiz as premissas do movimento, entrando em choque com a atuação ou decisões de outros coletivos que se reivindicam igualmente radicais, por falta de um alinhamento e/ou comunicação entre os grupos de mulheres.

Organizar um movimento feminista eficiente, com bases sólidas, de massas e revolucionário é a tarefa de nossos tempos. As mulheres antes de nós deram-nos a teoria, a experiência, o acúmulo e a memória. Nós não podemos nem queremos “recriar” esse momento, precisamos sim de dar continuidade ao trabalho iniciado: a revolução inacabada das mulheres.

Aline Rossi, Maio de 2020