Na época que comecei a me aventurar pelos rolê sobre libertação de mulheres pelas redes sociais, escrevi um texto bem ousado, considerando qu’eu era uma jovencita feminista cheia de inseguranças, sobre a sexualidade predatória masculina. Fiquei insegura porque, relendo, tive a impressão de que poderiam achar que eu estava tentando abrir uma espécie de diálogo com homens. Eu não queria. Minha intenção era falar para mulheres que o comportamento sexual dos homens não era uma exclusividade delas, ou, menos, que não era culpa delas que os cara fossem uma grande bosta na cama, mas que este era o comportamento padrão. Parte de uma cultura pedófila e de ódio a mulheres, ancorada numa opressão material contra pessoas do sexo feminino. Pensei muito se publicava e, por fim, o fiz. Muitas meninas se identificaram e compartilharam suas experiências comigo — bingo! Por outro lado, foi um chororô do carai0 masculinista na minha inbox.

Pouco tempo depois, em uma mesa de mulheres auto identificadas como feministas, começamos a contar das nossas experiências sobre o “nem todo homem é assim”, e uma delas disse que fala sempre a mesma coisa pros amigos: “olha, se você acha que não estamos falando sobre você, simplesmente não absorva. Não precisa se justificar”. Merda nenhuma, cara. É sobre você, sim. E todos seus parentes e amigos. E todos os meus parentes e amigos do sexo masculino. E, escuta, se eu em algum momento disse que “ah, não é sobre você”, estava mentindo para me poupar.

Tô contando essa breve fábula para explicar que a minha preocupação ainda se mantém. Fora em espaços destinados à educação — como nas oficinas que fazemos em escolas, por exemplo — eu tento me comunicar prioritariamente com mulheres. Em geral, com cuidado e tentando considerar as experiências de cada uma; às vezes, meio chute na porta… varia. Mas, definitivamente, mulheres são minha preocupação. Cada dia mais, tenho evitado discutir com homens, muito sem paciência para corrida de opressão que eles insistem em dizer que existe. Sempre competitivos demais para o meu gosto.

Ressalva feita, recentemente li alguns textos gringos, escritos por mulheres, falando sobre como temos sido passivas na reivindicação de nossos direitos e no tratamento dos nossos assuntos. Também escrevi sobre isso aqui uma vez: “movimento pela libertação de mulheres” virou “feminismo”; “violência masculina contra mulheres” virou “violência de gênero”, etc. A linguagem não tem sido nossa aliada na luta, mas, como sempre, ferramenta de sequestro de pautas, agenda e prioridades. Apontar, portanto, o comportamento de homens como predatório, violento ou misógino, não é uma tentativa de dialogar com homens. Hoje tenho consciência disso. É, ao contrário, uma tentativa de sairmos da passividade.

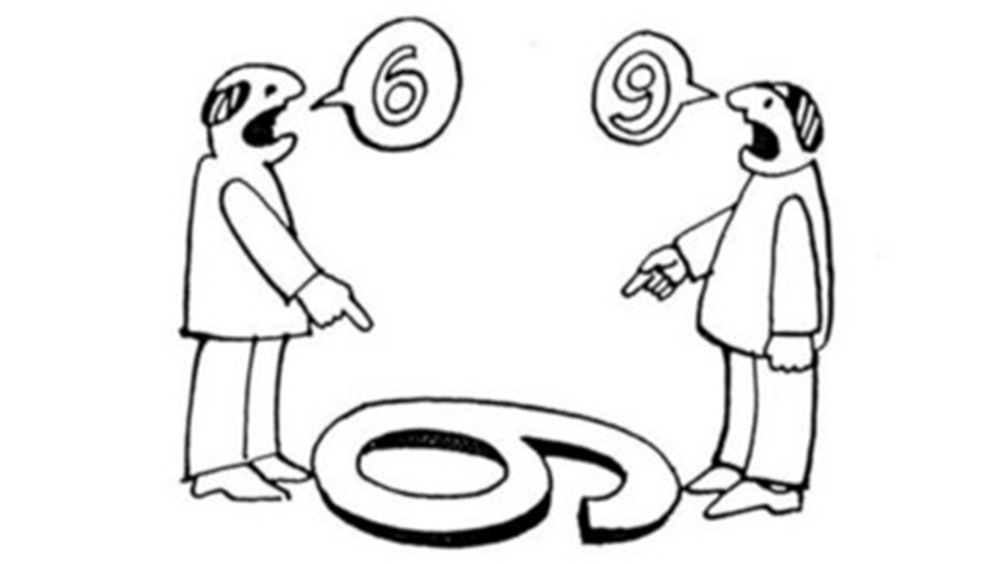

Lembro de um amigo que certa vez disse “eu não gosto das músicas de Lenine. Ele é ‘pós-moderno’ demais pra mim”. Sem entender, o questionei, ao que ele respondeu: “estão matando as florestas” — quem está matando as florestas?; “estão roubando nossos direitos” — quem está roubando nossos direitos? Lenine não diz, só fala em “eles”, “eles”, “eles”. E, afinal, quem são eles? (parodiando Engeeros do Rauai risos). Entendem?

Nós sofremos opressão de casta, sim. E alguém está do outro lado, e é nosso dever urgente dizer quem são eles. São homens. Eu não sofri “violência de gênero”, sofri violência masculina. Eu não sou feminista, como a rede blogs se considera feminista: sou feminista pela libertação de todas as mulheres. Precisamos sair da passividade, apontar as violências dando nome aos bois. Parar de achar que o movimento pela libertação de mulheres é um produto hypado, festivo e desimportante. Precisamos resgatar nossa linguagem.