Indo além do jargão “Temos de fazer trabalho de base”

Sumário

- Introdução

- O que é Base?

- O que é Assistencialismo?

- Por que trabalho de base?

- O que é trabalho de base?

- Como organizar o trabalho de base?

- Organizar, multiplicar e unificar

Introdução

“Temos que fazer trabalho de base” deve ser das frases que mais se ouve em círculos feministas e de esquerda. Entretanto, muitas vezes essa expressão parece repetida como um lembrete de responsabilidade ou uma crítica (vazia) de algo que deveria estar sendo feito, mas não está. Esse ‘algo’ é o trabalho de base, mas o que é isso na prática, para quê serve e como deve ser feito… São algumas das perguntas com as quais ficamos, no abstrato, porque a frase, por si, não responde.

Repetido à exaustão, esse jargão parece não só ter perdido significado, mas as próprias pessoas que constantemente fazem o “lembrete” muitas vezes parecem não saber o quê exatamente pretendem dizer com isso. Presumivelmente, deve ser prontamente assumido que todos sabem do que estamos falando. Tal como acontece com “é mais uma crise do capitalismo”… e fim de papo. Não precisamos explicar mais nada e a análise de conjuntura está feita. Mas o que isso significa? E é, por si só, um problema que tais frases tenham virado jargões e muletas de um diálogo “progressista”?

Esse é, então, um dos objetivos desse texto: tentar jogar luz ao que seria esse tal trabalho de base dentro de um contexto de militância feminista, como é isso na prática, bem como tentar dar significação à prática. O que é, porquê fazer e para quê fazer.

Outro ponto é dissociar o trabalho de base do assistencialismo — e entender como ambos estão relacionados ou quando são opostos diretos.

No texto Aprendizados da Coletivização Feminista, menciono uma tendência que tenho observado na criação de novos coletivos feministas e grupos de mulheres: o fato de muitas mulheres chegarem a um grupo com a ideia de que seu objetivo ali é “ajudar mulheres”. Por exemplo, apoiar mulheres em situação de prostituição, distribuir absorventes e kits de higiene para mulheres em situação de rua, ajudar mães… Um objetivo que resume o grupo feminista ao assistencialismo, confundindo sua linha de ação e finalidade com o que seria o trabalho de uma ONG, por exemplo.

Tendo em conta essas duas premissas e tendências observadas, espero contribuir para o debate com algumas notas sobre ambos — trabalho de base e assistencialismo. O objetivo é que esse texto ajude mulheres que estejam a formar coletivos pela primeira vez ou que, mesmo já estando coletivizadas, sintam dificuldades em orientar sua ação política por qualquer confusão de conceitos.

O que é Base?

Antes de mais, proponho começarmos por destrinchar as palavras em si em busca de pistas sobre seus significados. E vocês me desculpem por ser essa traça de dicionário, mas vou mesmo apelar para eles.

Olhando no dicionário, “base” significa fundamento, origem, princípio. Na geometria, ela é a “linha que sustenta as outras linhas da figura”. Na construção, ela é a parte que “se firma imediatamente no solo”.

Isso nos dá um bom vislumbre sobre a nossa base: ela é aquilo que está na raiz, no começo, e que sustenta toda a estrutura que sobre ela se levanta. No caso do feminismo, as mulheres são a base desse movimento, cujo objetivo é suplantar a estrutura que sobre nós se ergue enquanto nos esmaga: o patriarcado.

A ‘base’ do movimento feminista são as mulheres. Nesse caso, a palavra “base” faz referência ao todo, mas também pode ser empregada para referir a setores específicos. Por exemplo, a base de um coletivo feminista estudantil, que se proponha a trabalhar especificamente os direitos das mulheres e a sua opressão dentro do ambiente universitário ou escolar serão as estudantes e, quiçá, professoras e demais trabalhadoras do ambiente. Mulheres lésbicas podem ser a base de um coletivo feminista que tenha surgido dentro do movimento LGBT e que paute sua ação especificamente na opressão vivida por mulheres que se relacionam com mulheres. A base de um grupo feminista formado exclusivamente por mulheres negras pode ser exclusivamente mulheres negras. E assim por diante.

Todos esses setores que são, em sua especificidade, a base de determinado movimento, juntos formam a base do movimento feminista como um todo — mulheres são a base do movimento pela libertação das mulheres. Ainda que o movimento mais amplo se fragmente em grupos e instituições que atuam em frentes diferentes e com bases específicas diferentes.

Importante referir também que a base não é estranha a nós. Nós fazemos parte da base, estamos inseridas nela. Você, enquanto mulher fora da academia ou de um ambiente escolar, não vai organizar a base estudantil. Mulheres da cidade não vão organizar a base no campo. E vice-e-versa. Nós somos parte da nossa base. De outra forma não funciona. Isso é importante para discutirmos o conceito de “trabalho de base”, pois como bem disse Paulo Freire: ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão.

Isso dito, fica mais claro dizer que “trabalho de base” é o trabalho que desenvolvemos ou fazemos junto da nossa base. Assim, já sabemos o que é, falta-nos responder o por que, como e para quê.

Mas, antes disso, vamos ver onde entra o Assistencialismo nessa conversa.

O que é Assistencialismo?

Vou recorrer mais uma vez ao dicionário, onde podemos ler a seguinte descrição: “Doutrina ou prática política que defende a assistência aos mais carenciados da sociedade (por vezes usado em sentido depreciativo, referindo-se a medidas ou promessas demagógicas).”

Se “assistência” é um ato de ajudar, “assistencialismo” é tornar esse ato numa prática política ou uma atividade continuada. O problema, é claro, é que basear a política em “ajudas” frequentes não requer ou promove qualquer mudança estrutural. Podemos até questionar se tem no seu horizonte o objetivo e a intenção de fazer com que as pessoas que hoje recebem ajuda, amanhã não mais precisem dela.

É o infame ato cristão da caridade e a hipocrisia máxima da Igreja que ordena aos seus fiéis “doar aos pobres” enquanto ela própria coopera com os poderes para que continuem a haver políticas que mantenham os pobres…. bem… pobres.

Vale ressaltar que a assistência não é necessariamente e automaticamente ruim e que, na verdade, as mulheres de fato precisam de assistência hoje. Considerando a estrutura e organização social, especialmente num país como o Brasil, é óbvio que mulheres precisam de assistência hoje. Elas não podem esperar a derrubada do capitalismo ou do patriarcado, porque elas precisam de comer, de morar e de ter renda hoje. É a falta de comida, de moradia e de segurança sexual hoje que envia mulheres para a indústria do comércio sexual.

Pode ser muito difícil fazer trabalho político, pensando no longo prazo, quando a sua base está morrendo de fome hoje. Então, alguma assistência pode ser necessária no sentido de criar condições para que a pessoa consiga dar o passo seguinte, que é se engajar no movimento e na luta. Contudo, resumir as ações de um grupo à assistência é tirar dele o horizonte de construção e transformação social.

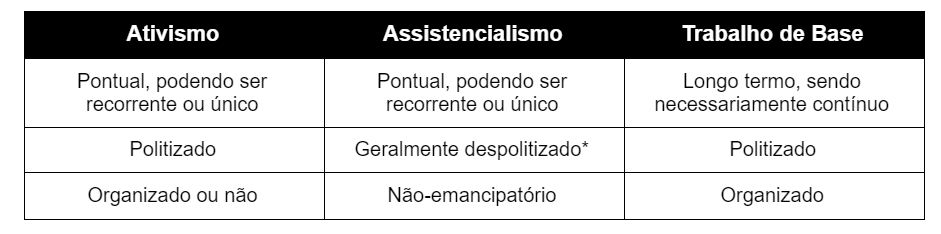

O assistencialismo visa responder uma necessidade imediata. Ele é pontual, acontece no agora, por isso não é capaz de alterar o próprio paradigma da situação. Já o trabalho de base visa a construção, a longo termo, de uma estrutura popular robusta, consequente e capaz de continuar por suas próprias pernas, pois entende que apenas fortalecendo a capacidade de organização das bases é que a transformação social é possível. Isto é, a luta é coletiva e de massas.

Por que trabalho de base?

“É necessário unir mulheres para vencer; você não pode simplesmente ‘mudar a si mesma’ porque o problema não é você — é a supremacia masculina. Um movimento sem organizações é impotente. Uma organização sem um movimento amplo e profundo pode conseguir muito pouco.” — entrevista com Carol Hanisch.

“Não pode haver libertação individual. Deve ser sempre um processo coletivo e deve haver uma dialética entre libertação individual e social.” — Komun Academy

—

Para discutirmos o objetivo e também o fundamento do trabalho de base, preciso que pensemos a mulher na sociedade e a nossa opressão em perspectiva histórica. Por isso, vamos dar um pouco de pano de fundo para nosso debate.

Gerda Lerner foi uma das feministas e historiadoras que se dedicou a pesquisar a história das mulheres nas sociedades para encontrar a “causa” ou “origem” da nossa opressão. Como ela explica na introdução do seu livro “A Criação do Patriarcado”: “Embora questões sobre as “origens” inicialmente me interessaram, eu logo percebi que elas eram menos importantes que as questões sobre o processo histórico pelo qual o patriarcado se estabeleceu e se institucionalizou.”

Enquanto autores renomados na esquerda, como Engels (em seu livro “A origem da propriedade privada, da família e do Estado”), defendiam que a origem da opressão da mulher está na origem da propriedade privada, Gerda vem defender que, em realidade, as mulheres e meninas foram, elas próprias, as primeiras propriedades privadas. Ou seja, a propriedade privada começa com a dominação das mulheres pelos homens. Ela explica:

“No segundo milênio antes de Cristo nas sociedades mesopotâmicas, as filhas dos pobres eram vendidas para o casamento ou para a prostituição para satisfazer o interesse econômico de suas famílias. As filhas dos homens que possuíam propriedades poderiam pedir um preço pela noiva, pago pela família do noivo para a família da noiva, o que frequentemente assegurava, à família da noiva, mais vantagens para os casamentos dos filhos, melhorando a posição econômica da família. Se um marido ou pai não pudesse pagar a sua dívida, sua esposa e crianças poderiam ser usadas como peões, tornando-se escravas por dívidas de seus credores. (…)

O produto dessa transformação da mulher em mercadoria — preço da noiva, preço de venda e crianças — foi apropriado pelos homens. Pode perfeitamente representar a primeira acumulação de propriedade privada. A escravização das mulheres conquistadas de tribos não apenas se tornou símbolo de status para nobres e guerreiros, mas certamente habilitou os conquistadores a adquirir riquezas através de venda ou troca de produtos das escravas de trabalho e seus produtos reprodutivos, as crianças escravizadas. (…)

Portando, a escravização das mulheres, combinando ambos racismo e machismo, precedeu a formação da classe e das opressões de classes. As diferenças de classes foram no seu início expressada e construída em termos de relações patriarcais.” (LERNER, p. 213.)

Outra grande historiadora, Maria Mies, também faz esse estudo em busca das origens e dos processos que institucionalizaram a opressão das mulheres. No livro “Patriarcado e Acumulação em Escala Global”, a autora mostra como a exploração da natureza e o estabelecimento das colônias no “Terceiro Mundo” estavam ligados à exploração e opressão das mulheres:

“A caça às bruxas que assolou a Europa entre os séculos XII e XVII foi um dos mecanismos para controlar e subordinar as mulheres, camponesas e artesãs, mulheres que em sua independência econômica e sexual constituíam uma ameaça para a ordem burguesa emergente. (…) Parece plausível que toda a fúria da caça às bruxas não tenha sido apenas o resultado da decadente ordem antiga em seu confronto com novas forças capitalistas, ou mesmo uma manifestação de sadismo masculino atemporal, mas uma reação das novas classes dominadas pelos homens contra a rebelião das mulheres.”

Após uma análise detalhada, com direito a relatos documentados das sessões de torturas inquisitoriais, Maria Mies vai mostrando como a vida das mulheres tempos à frente era, em realidade, a consequência direta dessas opressões, explorações e violências cometidas às mulheres de séculos atrás de modo a obrigá-las a se conformar no novo padrão desejado:

“(…) Era necessário que a antiga autonomia das mulheres sobre sua sexualidade e capacidade reprodutiva fosse destruída e que as mulheres fossem forçadas a criar mais trabalhadores. (…) As mulheres vitorianas fracas do século XIX foram os produtos dos métodos de terror pelos quais essa classe talhou e moldou a ‘natureza feminina’ de acordo com seus interesses.” (ler completo)

O que eu pretendia mostrar com esse apanhado histórico da opressão das mulheres é que as mulheres hoje, como as mulheres ontem, são produtos de um processo violento de opressões, invasões, explorações, imposições e tortura. E isso (a história em geral e a história nos nossos próprios contextos e países) não pode ser ignorado quando pensamos o papel social da mulher na sociedade de hoje e como ela responde à opressão que sofre.

Como disse Kate Millet, “A grande massa de mulheres ao longo da história tem sido confinada ao nível cultural da vida animal, proporcionando ao macho uma saída sexual e exercendo as funções animais de reprodução e cuidado das crias.” (em “Política Sexual”).

Isso não é menos verdade ainda hoje. Por mais que mulheres façam a maior parte do trabalho no mundo — reprodutivo e produtivo — muitas de nós, especialmente nos países que sofreram com os projetos coloniais europeus, continuam confinadas ao nível de procriadoras.

E não é que as mulheres aceitem isso passivamente — afinal, também somos, cada vez mais, chefes de família e provedoras únicas de nossas casas; os números crescentes de divórcios mostram que o modelo do casamento não tem sido suficiente para nos fazer aceitar a domesticação; e, mesmo com o trabalho produtivo e reprodutivo, continuamos a ver levantes e insurgências de mulheres em todo o mundo, ano após ano — mas o fato é que esse condicionamento histórico, esse confinamento ao nível reprodutivo, as punições em resposta às que se rebelam e a necessidade de sobrevivência são barreiras que temos de ultrapassar para conseguir organizar mulheres. E são situações que temos de entender e aprender a lidar no momento de fazer trabalho de base.

Organizar mulheres para o superamento dessas barreiras, dessas condições que querem nos reduzir a esse nível de vida, é o próprio objetivo do trabalho de base.

Muitas vezes, existe uma visão romântica de que o ponto inicial do trabalho de base é despertar e organizar a mulher para a revolução. Gosto de lembrar, entretanto, que muitas de nós — por causa de todo o cenário que descrevi acima — estão em outro nível. Nós precisamos começar antes.

Antes de falar de revolução, pode ser preciso falar falar de arroz e feijão. A mulher que estou tentando organizar não conseguirá pensar em derrubar sistema nenhum enquanto estiver preocupada em como vai colocar comida na mesa amanhã, porque ela é a única provedora da casa e a única que se responsabiliza pelos filhos. Antes de falar de organização e internacionalismo, preciso falar de independência financeira, de sobrevivência, do estupro em casa e da violência doméstica.

Porque os homens nos atrasaram esses anos todos, nós quase sempre estamos um passo atrás. Não é que as mulheres sejam burras ou não saibam que estão sendo injustiçadas e oprimidas. Elas podem é não usar o mesmo vocabulário para expressar, mas elas sabem. Minha mãe, sua mãe, nossas mães sabem que o trabalho doméstico, que carregam sozinhas nas costas (todos sujam, nem todos limpam), dificulta a sua vida e é uma barreira para a sua independência econômica e seu desenvolvimento. Talvez não chamem isso de patriarcado ou de opressão, mas sabem que é errado. E, por isso, nós precisamos começar desse nível mais básico para só depois partirmos para a “figura grande”.

Vejamos alguns exemplos disso na prática.

Recentemente, traduzi uma série de textos de mulheres de várias partes do mundo contando suas experiências de trabalho de base e organização de mulheres. Apesar de serem de contextos completamente distintos — camponesas na Índia, trabalhadoras de fábrica na Itália, trabalhadoras na Zona Franca no Sri Lanka, trabalhadoras na Argentina ou na Venezuela — um ponto comum e transversal a todas elas fez-se notar muito claramente: a dificuldade de organizar mulheres, dado o contexto difícil e à desmobilização desconfiada delas relativamente à luta (percebida como algo “masculino”) foi mais facilmente ultrapassada partindo das experiências pessoais das mulheres.

No exemplo abaixo, mulheres italianas contam a sua experiência tentando organizar trabalhadoras em sindicatos, de modo a conseguirem ter mais força para suas reivindicações, geralmente secundarizadas pelos homens do sindicato (como licença maternidade, licença remunerada quando filhos adoecem, creche, etc):

“De fato, o mais importante que aprendemos com o movimento feminista é o método de abordagem dos problemas, de começar com a experiência pessoal para chegar a aspectos gerais que podem levar a uma definição de uma condição comum. Através deste método derivado do movimento feminista, analisamos nossa condição de mulheres trabalhadoras, nossas relações com o trabalho e a família. (…)

Durante esses dois anos, em centenas de assembleias que realizamos em muitas fábricas, falamos sobre nós mesmas, sobre nossos problemas específicos, sobre o aborto, sobre as categorias de trabalho às quais estamos confinadas, sobre os serviços sociais que estão se tornando cada vez mais escassos, sobre os consultores, sobre saúde. Centenas de mulheres que a princípio rejeitavam o feminismo cresceram conosco e, muitas vezes, foram para as ruas conosco.”

(Leia completo aqui)

Agora, vejamos outro exemplo de mulheres camponesas na Índia. Nesse texto, Sujata Kanhere conta sobre a organização de trabalhadores agrícolas em Maharashtra, onde “75% da terra está nas mãos de 15% da população, principalmente não-tribais, estrangeiros (…) 40% da população, principalmente pessoas tribais, não têm terra própria e trabalham apenas como trabalhadores agrícolas”, por isso “as mulheres dessas duas últimas classes têm de trabalhar nos campos para ganhar um salário, bem como trabalham em casa sem qualquer ajuda.”

Dada a situação, “(…) uma organização local chamada Shramik Sanghatana (Organização dos Peões) ocupou-se da questão das terras perdidas do povo tribal. Começaram uma agitação sistemática em torno do tema. As mulheres quase não participavam das reuniões públicas”. Sujata conta que “Esporadicamente, as mulheres saíram para agitar e protestar, mas isso não chegou a evoluir para nenhum tipo de organização sistemática de mulheres.”.

As mulheres teriam dito que: “Não acreditávamos que nós, mulheres, pudéssemos gritar palavras de ordem sobre nossas exigências, os nossos salários, a nossa opressão. Nunca pensamos que pudéssemos fazer isso. Diziam-nos que o nosso lugar era em casa”.

Foi somente cerca de dois anos depois que as mulheres passaram a participar mais ativamente na luta. E isso aconteceu com um impulso especial, que foi a organização de um acampamento exclusivo para mulheres. A autora conta:

“No acampamento, as mulheres narraram suas próprias experiências íntimas. Aqui, em uma atmosfera não-opressiva, elas podiam discutir seus problemas reais. Elas narravam experiências de como os camponeses ricos e outros as tratavam como objetos sexuais. Elas se ressentiam disso. Elas decidiram lutar contra isso, individual e coletivamente.

Em seguida, discutiram a questão do alcoolismo e a violência doméstica que daí resultava. Elas decidiram que isso também tinha de ser combatido coletivamente — por mais pessoal que parecesse. Mulheres que já participaram de lutas, seja por atrocidades ou por salários, tinham experimentado sua própria energia, sua capacidade e seu poder.

Elas não podiam conciliar sua resistência aos ricos, sua luta contra as violações, com a aceitação dócil de serem espancadas por maridos bêbados. (…) Com isso, começou uma série de lutas contra todas as formas de opressão das mulheres. Grupos de mulheres e jovens se deslocavam de aldeia em aldeia ameaçando maridos bêbados, os vândalos goonda, etc. e convencendo outras mulheres a se unirem a elas. “Agora não temos mais medo da polícia”, elas cantavam. Agora havia uma dimensão maior em sua luta contra o casteísmo, a corrupção, o desemprego, os baixos salários, etc.” (Leia completo aqui)

Embora seja evidente a enorme diferença de contexto e situação entre as mulheres camponesas na Índia e as trabalhadoras italianas, o que vemos aqui é um ponto comum que nos dá uma luz sobre um possível método de organização: mulheres que pareciam não estar prontas ou especialmente interessadas para se organizarem em termos de trabalho produtivo e reivindicações “gerais” da classe trabalhadora, mais prontamente se organizaram a partir das suas “questões pessoais”. Porque essas questões, é claro, são o seu ponto de partida, um nível anterior: o nível da própria sobrevivência na “vida pessoal”.

Outro grupo que reforça essa ideia é o Comitê de Mulheres Asiáticas, que publicou, na newsletter da “Asian Women Workers” de 1989, uma série de experiências narradas por mulheres que estavam organizando outras mulheres em diversos lugares. A citação abaixo é de uma organizadora de Hong Kong:

“É melhor começar partindo das experiências pessoais delas. Através do processo de compartilhar experiências umas com as outras, as trabalhadoras podem rever seus sentimentos sobre seus valores e atitudes, sua visão de vida, etc. E então as organizadoras podem conduzir as participantes a analisarem como tais valores e atitudes são formados em nossas vidas. Aqui, as organizadoras devem ter uma coisa em mente: não usar termos difíceis e abstratos que as trabalhadoras não entendem. Devemos usar a linguagem cotidiana das trabalhadoras. Somente quando as trabalhadoras sentem que você é uma delas, então elas estarão dispostas a se expressar abertamente. Fazer com que as trabalhadoras tenham autoconfiança para falar abertamente sobre si mesmas é um passo básico para organizá-las.

(…) As trabalhadoras têm sido negligenciadas desde a infância. Quando se tornam trabalhadoras manuais, elas estão acostumadas a ser discriminadas por aqueles que ocupam posições mais elevadas. Assim, a maioria delas não tem confiança para falar e têm medo de se expressar em grandes audiências. A conscientização através de pequenos grupos pode ajudar a superar esse grande obstáculo.”

Essa tática de partir de problemas pessoais para ligá-los ao panorama mais geral também foi reforçado pelas organizadoras na Tailândia, que contam:

“Antes de se juntarem ao grupo, elas tinham bastante medo de expressar o que pensavam. Mas, com o grupo de estudo, tornaram-se mais confiantes em falar e compartilhar suas ideias. Algumas delas agora estão educando suas colegas de trabalho. Para dar um exemplo: um grupo discutiu como equilibrar seus ganhos e despesas. As integrantes descobriram que estavam gastando mais do que ganhavam. Em conclusão, elas decidiram cortar gastos em itens luxuosos e também instaram o sindicato a reivindicar salários mais altos.”

As análises na América Latina não se distanciam muito desse ponto central observado. Mônica Gogna conta no seu artigo “Mulheres nos Sindicatos: Organização, Práticas e Exigências”:

“Durante a última década na América Latina, uma grande quantidade de pesquisas têm sido realizadas sobre o tema das mulheres e do trabalho. A razão para este atraso é que o sindicato tem sido e é um “mundo de homens” (…) A divisão sexual do trabalho, a segregação do mercado de trabalho e o sexismo dos sindicatos têm dificultado a participação das mulheres na atividade sindical. Mesmo os sindicatos de trabalhadores compostos principalmente por mulheres, como sindicatos de professores e sindicatos de trabalhadores têxteis e de vestuário, são geralmente dirigidos por homens.”

Mônica vai, então, analisar como se deu a organização de mulheres nos sindicatos no Brasil, Argentina, Bolívia e Chile. Corroborando o que vimos acima, a autora mostra como a participação das mulheres aumentou significativamente a partir do momento que os diversos sindicatos passaram a adotar estratégias de criar “seções femininas” separadas, e às vezes até mesmo centrais inteiras composta apenas de mulheres. Destaco aqui alguns pontos importantes:

- “Em vários casos, as mulheres sindicalistas desenvolveram uma estratégia que incluía não apenas a formação de seções femininas e/ou centrais de mulheres trabalhadoras, mas também uma luta interna para alcançar posições de liderança dentro do sindicato.”

- “Gradualmente, as seções femininas em sindicatos e conferências para mulheres trabalhadoras têm gerado preocupação e compromisso com as questões de gênero. Na Bolívia, por exemplo, isto é evidente quando se comparam as resoluções de diferentes reuniões da Federação Nacional de Mulheres Camponesas de Bartolina Sisa (Federacion Nacional de Mujeres Campesinas). No primeiro Congresso da Federação, em 1980, as demandas relacionadas ao gênero quase não foram levantadas. No segundo Congresso, em 1983, as mulheres proclamaram seu direito e dever de participar ao lado dos homens em partidos políticos e sindicatos, de controlar seus corpos e suas vidas e de ter maior acesso à educação e representação das trabalhadoras domésticas.”

- “Entretanto, pesquisas também indicam a persistência de uma divisão sexual do trabalho em sindicatos, com mulheres relegadas a tarefas menores ou mecânicas. Mostra também que as mulheres aumentaram sua atividade sindical ao custo de transformar sua “jornada dupla” em uma “jornada tripla”.

Portanto, respondendo a pergunta inicial deste tópico, obviamente o trabalho de base tem como objetivo a organização coletiva e fortalecida de mulheres, a base do feminismo. Tendo em vista que reconhecemos uma estrutura como o problema, que a vitória individual não é possível, a organização da base em um movimento de massas é o “quê”, o trabalho de bases é o “como” e o fim da dominação masculina é o “para quê”.

Entretanto, para dar esse passo corretamente, teremos de analisar a situação real e concreta das mulheres no contexto em que esse trabalho será feito, pois é o resultado dessa análise que dirá por onde começar. E devemos sempre partir das necessidades dos sujeitos da base. Ou seja, se o objetivo é organizar, a forma de atingir esse objetivo pode variar conforme o contexto. E as estratégias devem ser adequadas aos mesmos.

Não é plausível simplesmente pegar a teoria que nós gostaríamos que as mulheres aprendessem e simplesmente despejá-la sobre a cabeça da base, encobrindo a sua realidade material.

A teoria deve emergir da prática, não o contrário. A teoria deve fazer sentido na realidade das mulheres, caso contrário, não passará de proselitismo.

Tudo isto para dizer que não adianta traçar um programa teórico para o trabalho de base se este não couber na realidade das mulheres. Primeiro, é preciso fazer um estudo do contexto, ouvir a base e só então traçar o programa teórico e prático, conforme as necessidades específicas e a realidade material observada.

O que é Trabalho de Base?

Desse modo, falta-nos visualizar mais claramente qual é a cara desse tal trabalho de base. Já vimos, acima, alguns exemplos de mulheres organizadoras que fizeram trabalho de base: organizando assembleias de trabalhadoras, acampamentos e formações. Isso dá-nos uma ligeira ideia de como é o trabalho de base na prática, mas vamos aprofundar um pouco mais.

Antes de mais, vale a pena tentarmos responder o que não é trabalho de base.

Há alguns dias, pedi que as mulheres que seguem o blog para definirem o que entendem por trabalho de base. Cito algumas respostas:

- “Diálogos pessoais de conscientização e panfletagem”

- “Legislar, fazer cumprir e dar suporte a quem está na margem”

- “Promover ações de diálogo e sensibilização de uma causa”

- “Algo que alcance quem é mais socialmente vulnerável, mulheres e crianças”

- “Seria ensinar feminismo nas escolas?”

- “Se comunicar com as pessoas”

- “Criar grupos de estudos, se aproximar do público pretendido”

- “Acolher, explicar de forma branda, levar as possibilidades do movimento”

O que essas respostas mostram é uma confusão total sobre o que é e para quê serve o trabalho de base. Entre “panfletar”, “sensibilizar”, “legislar” e “acolher” existe um abismo enorme. Então o trabalho de base existe para fazer cumprir a lei? Para prestar assistência? Para dar suporte emocional? Para fortalecer relacionamentos interpessoais?

Por exemplo, “panfletagem” pode ser reduzido à propaganda, enquanto “promover ações de diálogo e sensibilização” pode ser reduzido a ativismo. E enquanto ambos podem fazer parte de um trabalho de base, nenhum deles — nem propaganda, nem ativismo — resume o trabalho de base em si.

Algo comum que apareceu mais de uma vez em diversas contribuições a essa pergunta foi a noção subjacente de que trabalho de base é “transmissão de conhecimento”. Como diria Paulo Freire, “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.”

Não haja dúvidas de que o trabalho de base é pedagógico. É sobre conscientização sim, é sobre despertar conhecimento sim e, definitivamente, é sobre fortalecer um senso de comunidade. Ou melhor, um senso de comunalismo. Justamente porque isso é necessário para a construção de um movimento coletivo, de massas.

Quem quer que se veja apenas como indivíduo na sociedade, invés de como parte de um todo, como pertence a um grupo, a uma classe comum, não tem razões para empreender uma luta coletiva por mudança. Basta mudar a si mesmo e cada um que faça a sua parte e, plim!, temos aqui a ideologia liberal do individualismo, voluntarismo e meritocracia.

Reconhecer uma estrutura de dominação, reconhecer a sociedade de classes e o papel da ideologia é reconhecer que esses três — individualismo, voluntarismo e meritocracia — são uma falácia. Estão mais para miragem do que realidade. Isto é, não basta ‘transmitir conhecimento’ e fazer “muita conscientização” para que a mulher trabalhadora, munida de tanta informação, liberte-se a si mesma pela própria vontade e como quem alcança o nirvana da consciência política.

A estrutura de dominação ainda está lá. Por consequência, as classes e a ideologia também estão.

Por isso, sem dúvidas a conscientização deve estar presente em todo o processo do trabalho de base. É transversal a ele. E a propaganda é sua aliada estratégica. Mas nem a conscientização nem a propaganda isoladamente podem resumir o trabalho de base. São, ambas, parte de um todo. De um processo cíclico.

Para entender a parte que assumem no todo, parece-me que a linha de corte fundamental aqui é compreender como o trabalho de base se diferencia do ativismo.

Organizar uma manifestação, criar grupos de estudos, panfletar, promover diálogos de conscientização e sensibilização sobre uma causa, organizar grupos de acolhimento, pressionar pela criação ou execução de leis… Tudo isso é ativismo. Ativistas fazem isso.

Fazer isso de forma organizada, planificada e orientada por um programa teórico-prático, de forma consistente ao longo do tempo e com o objetivo de organizar a base — isso tudo, esse conjunto de práticas, é o trabalho de base.

Desse modo, por exemplo, a manifestação nas ruas deixa de ser um fim em si — seja ela reativa (como quando protestamos contra um caso abjeto de feminicídio, tratado com descaso pelas autoridades e para o qual exigimos solução); ou pró-ativa (como quando organizamos manifestações recorrentes pela legalização do aborto) — e passa a ser apenas mais uma entre muitas ferramentas e recursos para atingir determinado objetivo. Passa a ser uma ferramenta de propaganda (para a base) e de agitação. Mas definitivamente deixa de ser o objetivo-fim, o produto final, do trabalho ativista.

Da mesma forma, a panfletagem deixa de ser vista como uma ação de conscientização, uma atividade-fim (por exemplo, panfletar sobre violência doméstica para alertar e ensinar mulheres) e passa a ser uma ferramenta de propaganda, utilizada para atrair mais mulheres para o trabalho de base e a organização. Ou seja, deixa de ser o fim do trabalho e passa a ser o início de um processo.

Nessa linha, também parece haver, nos círculos feministas, uma confusão generalizada sobre propaganda e conscientização. Distribuir jornais, folhetos e panfletos não é conscientização. Não é formação política. É propaganda. Deveria ser a “porta de entrada” para o trabalho de conscientização e formação de fato. Fazer circular informação não necessariamente resulta em conscientização, este é um processo muito mais profundo.

A propaganda atrai, a conscientização desperta, a formação prepara e o trabalho de bases consolida.

Vamos tentar fazer um resumo esquemático:

Com essa vista geral, fica mais fácil esclarecer as diferenças. É por isso que, geralmente, o trabalho de base é feito por militantes, não por ativistas.

Militantes constroem uma organização para a mudança, por isso fazem propaganda. Ativistas não necessariamente estão organizados, podendo inclusive ser pessoas individuais organizando ações pontuais, e suas ações não constituem propaganda, na medida em que não têm o objetivo de construir algo dentro da perspectiva de uma formação ou de um programa continuado.

Para muitas mulheres, pode não ser tão claro à primeira vista que é completamente possível estar organizada num movimento ou numa coletiva e, ainda assim, perceber que suas ações se limitam a mero ativismo. Nunca chegam, portanto, a ser trabalho de base. Porque não são nem continuadas, nem geram organizações consequentes e coordenadas, e continuam, de novo e de novo, presas ao estágio da agitação e propaganda.

Como organizar o Trabalho de Base?

Chegamos ao cerne da questão: como é que se faz esse tal “trabalho de base”?

Se é verdade que ele deve ser ditado pela conjuntura, pelas necessidades da própria base num determinado contexto para que, enfim, possamos desenvolver um programa teórico-prático, então a conclusão óbvia a que chegamos é que o trabalho de base poderá assumir formas variadas em contextos variados.

Se nós somos parte da base, se podemos organizar diferentes partes da base — camponesas, estudantes, trabalhadoras citadinas, trabalhadoras domésticas, desempregadas, lésbicas, mães, negras, indígenas, etc — então cada um desses grupos expressará urgências distintas de acordo com a sua realidade material.

Se estamos falando de uma periferia no Brasil, onde o analfabetismo é uma mazela que assola mulheres, então começar o trabalho de base com um programa de alfabetização e educação popular pode ser a ferramenta ideal. O letramento é, sem dúvidas, algo importante para a autonomização e independência das mulheres — e ferramenta poderosa para a sua conscientização e engajamento na luta. E igualmente não há dúvidas de que o ato de educar é extremamente político. Portanto, é um lado por onde podemos começar.

Se estamos falando de uma periferia urbana, onde um dos maiores desafios das mulheres é a precarização, o desemprego e a dependência financeira, então podemos começar o trabalho de base com formações profissionalizantes ou iniciativas comunitárias que gerem alternativas de renda (como feiras, festas populares, programas de economia circular, etc).

É importante ter em mente que isso leva tempo, que deve ser contínuo e consistente, que deve ser atravessado de ponta a ponta pela formação política e reforço comunitário e que não pode ser algo organizado acima das mulheres — mas sim e somente COM e AO LADO das mulheres. Afinal, queremos organizar mulheres na base, mas a organização real implica autonomia e autossuficiência.

Autonomia e autossuficiência, por sua vez, pressupõe que as decisões não são tomadas por cima dos ombros das mulheres. Nada é feito sobre elas, tudo é feito com elas e por elas próprias. As ações, as resoluções, as decisões e as negociações. Mesmo que, ao fim, pensemos que assim ou assado teria sido melhor, que X ou Y seria mais ou menos correto. O importante, aqui, é o processo, pois é nessa construção que consiste o trabalho de base. No alicerçar de um movimento forte, unido e autônomo.

Por isso, é importante que esse trabalho e organização implique, necessariamente, desenvolver lideranças na base, sob a perspectiva de que as mulheres possam, eventualmente, assumir as rédeas daquele movimento e andar com suas próprias pernas — coordenadas, mas nunca dependentes das mulheres que iniciaram o trabalho de base na comunidade.

No Brasil, temos organizações sérias fazendo trabalho de base de forma bem-sucedida há muito tempo. Não precisamos reinventar a roda. Podemos e devemos aprender com esses grupos, que acumulam anos de experiência e aprendizado que devemos absorver e, sempre que possível, aprimorar. Na minha opinião (posso estar errada e espero que assumam essa possibilidade), alguns dos melhores exemplos de trabalho de base sendo feito estão nas zonas rurais. Nomeadamente, o MST e a Via Campesina.

Na América Latina, de modo geral, também encontramos ótimos exemplos, alguns documentados ao pormenor (o que nos oferece a possibilidade de aprender e aplicar o método em nossas próprias realidades), como é o caso dos Círculos Populares de Mulheres na Venezuela, recomendo fortemente a leitura. Além disso, também sugiro a leitura desse texto sobre a Organização de Mulheres Trabalhadoras na Zona Franca do Sri Lanka. Ambos trazem relatos muito ricos em detalhes que podem fornecer ideias e ferramentas para ajudar a estruturar o trabalho de base na sua comunidade.

É sempre bom reforçar, entretanto, e como já dito anteriormente, que o que vai ditar o método de trabalho e a organização do seu trabalho de base é, em primeiro lugar, o seu objetivo e, em segundo, as necessidades e o contexto da base em si. Afinal, o método não existe acima ou em paralelo ao objetivo, mas sim em função dele.

Organizar, multiplicar e unificar

Embora agora soe abstrata, cabe fazermos a seguinte reflexão: como saber se já acabamos o trabalho de base? Ou, mais longe ainda, ele chega a acabar em algum momento?

Se nosso objetivo é organizar um movimento de massas, pode ter a certeza que sempre haverá trabalho de base a fazer. Seja por questões de recursos humanos ou financeiros, seja porque não somos as únicas a “trabalhar” aqui. Isto é, a ideologia das classes dominantes continuam e continuarão operando em nosso desfavor.

Pensando isso na realidade das mulheres, e trazendo um exemplo concreto, lembre como a indústria do sexo se reorganizou ao longo dos tempos: de revista para fitas VHS, de fitas para canais de TV fechados, de canais de TV para inúmeros sites facilmente acessíveis. O resultado? Uma imagem cada vez mais hiperssexualizada (e com menos escapatórias) do que é ser mulher e uma crescente glamurização da prostituição, reformulada sob diversas máscaras: de “dançarinas” a “massagistas” até “sugar babies” e, atualmente, como “influencers” de mídias como o OnlyFans.

Este é só um dos muitos exemplos de como o mercado, as classes dominantes e a dominação masculina mudam seu discurso, adaptam à realidade atual das mulheres e invadem a cultura e ideologia de maneira mais ampla, impactando, é claro, não só como vivemos a nossa vida diária, mas também como e se nos organizamos (ou quão mais difícil fica o próprio ato de organizar).

Nesse sentido, e entendendo que existem inúmeras frentes nas quais temos de lutar — aborto, casamento, laboral, maternidade, prostituição, pedofilia, etc — , é praticamente impossível que um grupo só consiga dar conta de tudo. Nem temos de fazer sozinhas.

Por isso, tão ou mais importante que o trabalho de base é também organizar as organizadoras. Organizar quem organiza para que haja um alinhamento, um programa que oriente a luta e o trabalho no movimento e, sobretudo, para que essas múltiplas organizações não nasçam e morram no isolamento — mas sim que se conectem e possam unir forças, cada qual assumindo uma frente da batalha e, depois, reforçando-se mutuamente numa rede que resiste e avança em conjunto.

É importante organizar para poder multiplicar o movimento e, exatamente pelo mesmo motivo, é necessário unificar. Recapitulando, mais uma vez, Paulo Freire: “Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão”.

Aqui, é crucial termos a humildade e honestidade de nos colocarmos o seguinte questionamento: eu e as mulheres do meu grupo estamos prontas para fazer o trabalho de base?

Porque, como já vimos, é um trabalho sério, continuado e, não haja dúvidas, muito exaustivo. É preciso preparo que pode acontecer de, naquele momento, ainda não termos. E tudo bem admitir.

Isso não significa que não deve fazer o trabalho de base em momento algum, mas sim que, se não estiverem preparadas para o fazer (porque teremos de o fazer em algum momento, ele é imprescindível para o movimento), é melhor dar um passo atrás e trabalhar, primeiro, na solidificação, preparo e estruturação do próprio grupo. “Arrumar a casa” antes de entrar na casa de outras mulheres.

Se queremos realmente construir um movimento de mulheres de bases, de massas e revolucionário, esses passos não podem ser saltados. Precisamos estudá-los, aprender com mulheres que vieram antes de nós, mulheres que já o fazem e, inclusive, homens e organizações mistas que o têm feito, para podermos tirar o máximo dessas experiências políticas e aplicá-las no nosso movimento.

Mas temos de fazer.

E essa é a única certeza aqui.

Mais sobre isso:

- Caderno de Formação — Método do Trabalho de Base (MST)

- Da Organização Política do Movimento Feminista [E-book Grátis]

- Zine QG Feminista #15 — Organização Feminista

- Feminismo e Educação Popular

- Por um movimento radical brasileiro

Autora: Aline Rossi | Publicado pela primeira vez em Março de 2021