Ou sobre como inutilizar grupos feministas

Estávamos na sede de um partido de esquerda que estava organizando um debate chamado “Ser feminista hoje”. Uma das mulheres, militante do partido há alguns anos, comentou:

“Uma coisa que sempre acontece é: quando nós nos reunimos entre mulheres para um debate, o debate facilmente vira uma roda de desabafos, como um círculo de “alcoólicos anônimos”, porque as mulheres começam a falar das suas experiências e descobrem que todas nós temos algo a dizer sobre discriminação, opressão ou violência. Todas nós”.

***

Liguei para uma amiga com quem já tinha militado num coletivo feminista anos atrás. Perguntei como estavam as coisas, se o coletivo estava crescendo, como estavam as atividades. “Está tudo parado, Aline”, ela me disse. A voz parecia furiosa, dava para sentir a raiva do outro lado do aparelho, mas também parecia um pouco deprimida. “Essas mulheres não querem fazer nada, andam pr’aqui para se sentirem bem, para se sentirem mais revolucionárias, pensam que é um clube de amigas. Não assumem responsabilidades, não fazem as tarefas. Estou cansada disso. Elas levam o feminismo como um ‘lifestyle’.”

Lembrava de já termos tido conversas assim, enquanto coletivo, várias vezes. Especialmente em períodos de atividades mais intensas, como depois de dias e dias de trabalho organizando uma manifestação, algo que desgastava muito. Não bastava trazer ideias, era preciso trabalhar nelas. Assumir as responsabilidades que se propunham. De outra forma estaríamos delegando e criando obrigações para nossas companheiras como se fôssemos nós as CEOs do feminismo, rodeadas de funcionárias que fazem o trabalho que não queremos fazer porque temos ioga naquele horário ou porque é aniversário de alguém.

É um debate frequente entre organizações de base, dado os poucos recursos financeiros e humanos que geralmente as atravessa. Mas é o tipo de coisa com um poder corrosivo incomparável, porque a linha de fundo é de um profundo desrespeito e descomprometimento com aquelas que lutam ao nosso lado. “Temos todas coisas para fazer, é claro. Todas temos o trabalho e depois a faculdade e o relacionamento… Mas só algumas é que podem abrir mão para fazer tudo. Depois (elas) não querem ser cobradas quando deixam de fazer as tarefas, sobrecarregando as poucas que trabalham, e ficam a se vitimizar porque estão cansadas e trabalham muito. Para mim, chega.”

Perguntei sobre o outro movimento que ela integrava, um coletivo misto com foco noutra causa. Disse que estava impressionada com a organização e o pragmatismo deles. Que as reuniões iniciavam sempre com pontos políticos, um debate que estava “na boca do povo”, depois organizavam seus calendários, esquematizavam seus recursos. Não eram tão horizontais quanto isso: tinham pessoas responsáveis e responsabilizáveis, assumiam suas tarefas e respondiam por elas.

“Acho que é porque há homens, sabe…”, disse ela, “eles não ficam o tempo todo a reclamar de serem vítimas. Eles colocam as mãos na massa. As dinâmicas são diferentes. É ativismo a sério.”

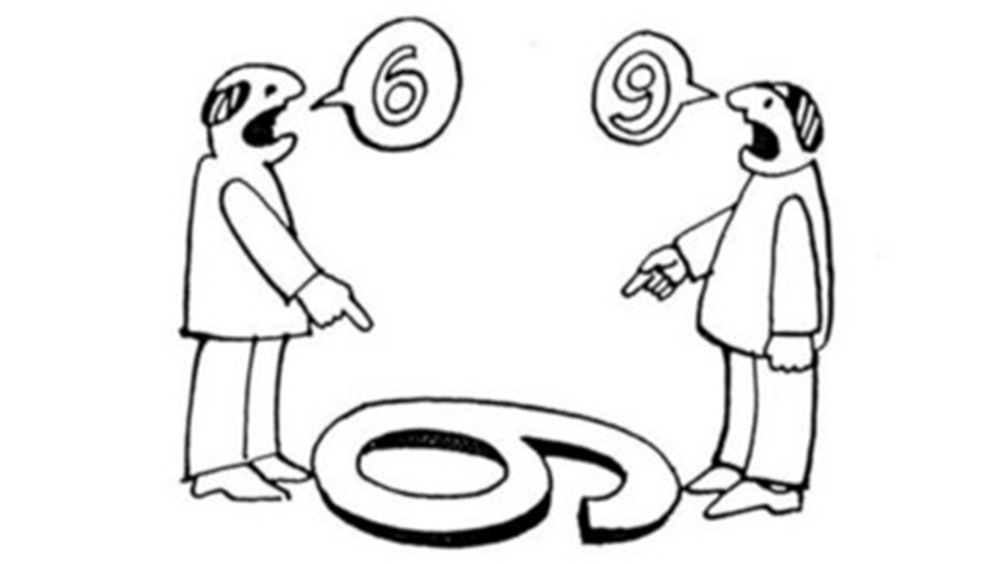

De fato, isso acontece com alguma frequência. E a razão me parece bastante clara: numa organização social que tirou a voz e o espaço público das mulheres, de nós, classe social reprodutora, restou o silêncio. Cada vez que as mulheres falavam, eram novamente empurradas para a caverna da mudez absoluta ou eram desacreditadas e ridicularizadas: tudo que uma mulher diz ou é fofoca ou mentira. As mulheres só abrem a boca para falar mal de outra mulher, o estereótipo da amiga falsa. Ou para inventar estupros e acabar com a vida e reputação dos homens, o mito da denúncia falsa.

Andrea Dworkin escreveu que “as sociedades foram organizadas para manter o silêncio das mulheres” e que “os sistemas políticos em que vivemos (…) são baseados no que não dissemos” [1]. Como é isso na prática? Os exemplos reais atravessam seus livros, não só esse texto em particular, como em “Vida e Morte”, em que Dworkin questiona sobre a noção de liberdade na Constituição norte-americana:

“O problema da liberdade humana nunca foi considerado do ponto de vista da vida de uma mulher. Thomas Jefferson não considerou essa questão da liberdade; nossa Constituição não trata disso. Quando a Constituição foi escrita, as mulheres eram bens móveis; a maioria das mulheres e homens afro-americanos eram escravos. Não existe nenhum sistema de governo em qualquer lugar do mundo baseado na noção de que, se uma mulher não é livre, ninguém é livre. (…) Eu me pergunto o que é a liberdade para uma mulher agredida? Inicialmente, é simplesmente não ser agredida. É qualquer coisa que impeça que você seja agredida. Isso é uma liberdade incrível: passa um dia inteiro e ninguém te bate. Passam dois dias e ninguém te bate. Passa uma semana e você não foi agredida e mal consegue acreditar. Mas então você quer andar pela rua e não sabe onde ele está. Você é livre? Não, você não é livre.” [2]

Em outro texto, ela conta sobre sua infância crescendo como uma menina judia nos Estados Unidos, quando o Holocausto de Hitler tinha mais de presente que de passado, e assim fala sobre o Estado de Israel:

“Enquanto crescia, a única vez que ouvi sobre a igualdade dos sexos foi quando fui ensinada a amar e ter fidelidade ao novo Estado de Israel. Esse novo Estado estava sendo construído com base na premissa de que homens e mulheres eram iguais em todos os sentidos. No novo Estado, não haveria forte ou fraco ou mais ou menos valioso de acordo com o sexo. Todos fariam o trabalho: trabalho físico, trabalho braçal, culinária — não haveria, como dizemos agora, os estereótipos do papel sexual. Porque todos trabalhariam, todos teriam uma responsabilidade igual e uma palavra igual. Especialmente, as mulheres seriam cidadãs, não mães.” [3]

Porém, quando finalmente pôde visitar o sonhado Estado de Israel, em 1988, para participar na “Primeira Conferência Feminista Judaica Internacional”, Andrea Dworkin relata como descobriu que nem na teoria das leis nem na prática do dia a dia a premissa de igualdade era aplicada:

“Nos tribunais religiosos, as mulheres, junto com as crianças, os deficientes mentais, os insanos e os condenados não podiam testemunhar. Uma mulher não podia ser uma testemunha ou, desnecessário dizer, uma juíza. Uma mulher não podia assinar um documento. (…) Sob a lei judaica, o marido é o mestre; a mulher pertence a ele (…) O marido tem o direito exclusivo de garantir o divórcio; é um direito irrepreensível. Uma mulher não tem esse direito nem recurso. Ela tem de viver com um marido adúltero até que ele a jogue fora (depois disso, suas possibilidades não são tão boas); se ela cometer adultério, ele pode simplesmente se livrar dela (depois disso, suas perspectivas são piores). Ela tem de viver com um agressor até que ele termine com ela. Se ela for embora, ela será sem-teto, pobre, estigmatizada, deslocada, exilada, em exílio interno na Terra Prometida. Se ela for embora sem a permissão formal dos tribunais religiosos, ela pode ser julgada como uma “mulher rebelde”, uma categoria legal real de mulheres em Israel sem, é claro, qualquer análogo masculino. Uma esposa rebelde perderá a custódia de seus filhos e quaisquer direitos a apoio financeiro. Há uma estimativa de 10.000 agunot — “mulheres acorrentadas” — cujos maridos não lhes concederão divórcios. Algumas são prisioneiras; algumas são fugitivas; nenhuma delas tem direitos básicos de cidadania ou pessoalidade.” (grifo meu)

Aqui temos exemplos de duas nações com histórias muito diferentes, mas situações muito semelhantes. Estados Unidos e Israel. E 1988 não faz assim tanto tempo. Não podemos, enquanto mulheres ou mesmo enquanto sociedade, sermos tão a-históricas a ponto de achar que 3 décadas foi há muito tempo, tanto tempo que já não tem influência no agora e que já tenhamos superado isso. As pessoas nascidas em 1988 estão vivas agora. Muitas pessoas que fizeram as políticas em 1988 provavelmente estão vivas agora. Algumas lutas, como o aborto, são batalhadas por décadas até que o direito, nunca permanente, seja conquistado. A Constituição Brasileira que nos rege neste momento data de 1988.

Ora, vamos aos fatos sobre o silêncio – que é, sobretudo, sobre violência e profundamente político. Antes da Constituição Brasileira de 1988, havia o Código Civil de 1916. Isto é, um código que determinava as políticas sobre a vida de todas as pessoas da sociedade, mas que fora redigido apenas por homens, uma vez que mulheres na altura sequer podiam votar – quem dirá legislar. Metade da população, que também vivia pelas regras e consequências desse código, foi deixada de fora do seu planejamento, da sua execução e, certamente, dos seus princípios. É preciso questionarmos a validade de um código político que ignora metade da sociedade como sujeito político, sujeito capaz. No CC de 1916, as mulheres casadas eram listadas como “incapazes”, juntamente com crianças, por exemplo, e, portanto, estavam submetidas ao marido, o patriarca. Não havia nada equivalente para os homens, é claro. Era inquestionável a capacidade da pessoa do sexo masculino, sua autonomia e seus direitos.

Em 2009, apenas 9% dos assentos no congresso nacional brasileiro eram ocupados por mulheres. Isso significa que as leis feitas e aprovadas ali, que teriam validade a nível nacional, inclusive aquelas que versavam especificamente sobre as vidas das mulheres, eram feitas e votadas maioritariamente por homens. Leis sobre aborto, parto, maternidade, estupro, etc., e que assentavam sobre o silêncio das mulheres do país.

No primeiro semestre de 2019, o estado do Alabama, nos Estados Unidos, votou contra o direito ao aborto. Uma lei que decide especificamente sobre os corpos e as vidas das mulheres foi decidida pelo voto de 25 homens. Havia apenas 4 mulheres presentes e nenhuma delas votou a favor. Isso deveria ser significativo, mas para a nossa organização política, uma organização predominantemente masculina e que protege predominantemente os interesses e direitos dos homens, isso não importa. Centenas de mulheres protestavam contra a proposta de criminalização e em favor do direito à autodeterminação no aborto, mas nunca foram ouvidas. A lei sobre suas vidas foi decidida por 25 homens silenciando centenas ou milhares de mulheres. Em 2019.

Como escreveu Catherine Mackinnon: da perspectiva feminista, o Estado é o homem opressor. As leis e as instituições tratam as mulheres como os homens tratam as mulheres. Em direção a uma Teoria Feminista do Estado, 1989). Isto obviamente porque o Estado não é uma entidade abstrata e incorpórea: por razões que encontramos na própria história, o Estado é formado maioritariamente por homens, principalmente homens brancos. Homens comuns do dia a dia, os mesmos que agridem e violam mulheres.

Silenciadas em casa e nas ruas, na vida privada e na vida pública, não é de surpreender que um espaço exclusivo de mulheres, especialmente para falar de política – que atravessa toda a nossa vida, rompendo a barreira artificial e invisível que separa o “pessoal” do “público” –, vire rapidamente um lugar de desabafos, de experiências pessoais, de vivências.

Aliás, essa imagem do grupo de mulheres falando de seus próprios problemas – como a caricata imagem das “dondocas” nos salões de beleza – é o que foi taxado de fofoca, uma ferramenta excelente para silenciar sem ter de tirar efetivamente a palavra; ou seja, inviabiliza-se o discurso transformando tudo o que uma mulher diz em futilidade, algo que não é digno de ser ouvido.

Selma James, autora feminista e militante marxista, fez a observação necessária sobre essa sutil ferramenta de silenciamento:

“As mulheres discutem todas as coisas que existem nas suas vidas — ter ou ter não filhos e quantos ter, como economizar dinheiro em roupas, utilidades domésticas e alimentos, quais lojas têm preços mais baixos, o melhor método de controle de natalidade, problemas sexuais, ir para o trabalho. Nas conversas, muitas coisas são resolvidas. As mulheres adquirem novas atitudes como resultado por ouvir outras mulheres falarem. (…) Algumas pessoas chamam isso de fofoca, mas é muito mais que isso. As mulheres estão quebrando o isolamento da casa, criando laços fortes com outras mulheres. (…) As mulheres se reúnem, conversam e, de certa forma, moram juntas. Não há mais ninguém a quem elas possam recorrer, a não ser elas próprias. Existe um lugar onde elas podem decidir com quem estarão, onde estarão e o que farão. Não há ninguém que fique no seu caminho.” [6]

Esse encontro “fútil” para “fofocar” não era apenas um lugar de desabafo, mas um espaço onde mulheres realmente adquiriam habilidades de grupo e de organização, habilidades que não poderiam ter desenvolvido em nenhum outro lugar, pois os demais espaços não lhe eram amigáveis, receptíveis ou permitidos de todo. Por isso, nada mais natural que dali emergisse espontaneamente as suas primeiras experiências de ação política, como a autora conta:

“As mulheres num projeto de habitação em San Francisco se uniram para deter o aumento dos preços. Elas viram que o governo não estava fazendo nada, então elas tomaram as rédeas do problema. Elas fizeram reuniões e manifestações e distribuíram panfletos. Nenhuma delas já tinha organizado algo assim. Depois de morar tanto tempo com suas vizinhas num projeto habitacional, elas se conheciam intimamente: as fraquezas e os pontos fortes umas das outras. As mulheres faziam listas de preços de todas as lojas da cidade e compravam apenas das lojas que tinham os preços mais baixos. Toda a cidade sabia sobre a “Operação das Mamães” e os jornais tinham muitos artigos sobre isso.

Muitas vezes as donas de casa tomavam atitudes que nunca chegavam aos jornais. As mulheres faziam barricadas nas ruas para exigir que seus filhos tivessem um lugar para brincar. A polícia com suas bombas de gás lacrimogêneo não conseguia expulsá-las. As mulheres passavam a palavra para outras mulheres que, num determinado dia, nenhuma mulher comprava carne. Elas simplesmente caminhavam até mulheres estranhas e diziam “Não compre carne no dia tal”. (…) As esposas dos mineiros saíram em greve para protestar contra a empresa que vendia suas casas e novamente para protestar contra a sujeira no ar das cidades mineiras. Elas tiveram apoio de seus maridos em ambas as situações. Seus maridos se recusavam a cruzar as linhas de piquete. Mulheres agem como um grupo porque elas são tratadas como um.” [7]

Isso ainda acontece. Poucas mães periféricas têm tempo para se organizarem em partidos políticos ou coletivos ou associações, embora algumas (e não necessariamente poucas) o façam. Mas quantos movimentos, marchas e protestos já vimos e continuamos a ver que são organizados pelas mulheres mães na periferia? São manifestos orgânicos, de fúria e tristeza, daquelas que perderam seus filhos – desaparecidos, torturados ou assassinados – nas mãos da polícia militar, servidores públicos do Estado com licença para executar crianças negras. São manifestações que surgem da vivência comunitária, das conversas com vizinhos, de uma aliança da vida comum que não é necessariamente organizada nos formatos convencionais de uma estrutura política.

Um dos exemplos mais conhecidos disso talvez seja o movimento das Mães da Praça de Maio:

“O grupo se originou de forma modesta, começando com quatorze mulheres que se encontraram através dos longos procedimentos formais e peregrinações em busca de seus entes queridos desaparecidos. (…) Desde seu nascimento, esse grupo estimulou o movimento social em direção à transição para a democracia na Argentina. Essas mulheres foram as únicas a protestarem publicamente contra a repressão na Argentina. Mais tarde, elas seriam seguidas por outras mulheres no Chile, El Salvador, Guatemala e Uruguai.”

Aliás, o movimento das Mães da Plaza de Mayo é um excelente exemplo sobre o silêncio, o silenciamento político e a supressão das mulheres nos espaços públicos enquanto são, simultaneamente, oprimidas na sua vida privada pela política da “estrutura” (Estado) – pois esse movimento não só denunciava o silêncio, como o subverteu da maneira mais inesperada:

“A metáfora da praça e a marcha silenciosa e solitária se converteram em um aspecto simbólico essencial de sua luta. Elas escolheram um lugar onde as mulheres tradicionalmente tinham sido proibidas de se reunir: a praça. Dentro da sociedade argentina, a praça é um espaço público dominado pelo patriarcado, assim como todos os edifícios que cercam a praça — bancos, empresas e gabinetes do governo — são dominados por esse mesmo poder masculino. (…) As mulheres adicionaram suas presenças a este domínio masculino, saindo de seus tradicionais lugares privados, suas casas e sua batalha diária pelo pão para alimentar suas famílias. (…)” [9]

As mães usavam um lenço branco na cabeça, que remetia ao papel sexual imposto às mulheres: bordadeiras, cozinheiras, cuidadoras do lar e da família. Em plena ditadura militar de Jorge Videla, período de repressão, censura e o sequestro massivo como arma de controle terrorista do Estado para impor o silêncio, as mães da Plaza de Mayo bordavam o nome dos seus filhos desaparecidos nos lenços brancos e os colocavam na cabeça, escondendo o cabelo para visibilidade ao nome. Também faziam cartazes com foto e nome e penduravam em seu pescoço, pendendo expostos à frente do tronco. Assim, com nomes e fotos e o corpo como mensageiro, manifestavam em silêncio no espaço público – o domínio masculino:

“O silêncio reflete o silêncio imposto ao gênero feminino por séculos, o que relegou as mulheres à espera, à renúncia. Mas aqui o silêncio tem um novo significado. É um silêncio que acusa, um silêncio que pergunta: ‘Onde estão nossos filhos?’.” [10]

Portanto, os laços de afinidade, ou meramente comunitários, e a dinâmica de falar sobre as experiências pessoais, das dificuldades da vida cotidiana – aqui geralmente rotulada como “vida privada” para mascarar o seu caráter intrinsecamente político –, não é necessariamente um mau aspecto dos grupos feministas ou grupos de mulheres. Historicamente, foi frequentemente essa troca e esses laços que levaram as mulheres às suas primeiras experiências políticas.

A dinâmica de escarafunchar, esmiuçar e dissecar cada milímetro da chamada “vida privada”, dos nossos problemas pessoais – desde a relação com o companheiro à entrevista de emprego na qual foi perguntada se pretendia ter filhos ou à pressão para “ser bonita” e o desconhecimento da própria sexualidade – foram essenciais para o desenvolvimento de uma teoria política e um conhecimento feminista. Foram essenciais para compreender a opressão, compreender que não era uma ou duas ou mesmo dez mulheres que passaram por isso. Eram todas ou quase todas. Todas ou quase todas tinham vivido assédio. Todas ou quase todas tinham sido estupradas por um homem. Todas ou quase todas tinham sido manipuladas das mesmas maneiras. Isso permitiu reconhecer padrões e identificar um modus operandi não só da violência masculina nas suas vidas, mas da violência econômica resultante das políticas do Estado.

Nos anos de ebulição do movimento feminista, entre os anos 60 até o início dos anos 80 (a chamada “segunda onda”), os “grupos de troca” e de conscientização foram essenciais para o desenvolvimento de todo o corpus teórico da política feminista que felizmente temos hoje como herança para orientar a nossa prática. Todo o acúmulo que permitiu reconhecer e nomear o feminicídio, o estupro, o ginocídio, a prostituição, a pornografia, compreender o Patriarcado e a heterossexualidade compulsória como um regime político do qual este sistema neoliberal depende para exploração da mão-de-obra. Tudo isso essencialmente começou com mulheres que se reuniram e juntas colocaram suas vidas à mesa como um livro aberto, para analisar e contrastar com as vidas de outras mulheres. “Fofoca”.

Carol Hanisch, veterana que viveu a “segunda onda”, fala sobre a importância desses grupos:

“No Movimento de Libertação das Mulheres, sempre confiamos muito em nossas próprias experiências e sentimentos para estudar nossa posição na sociedade e desenvolver nossa teoria e estratégia de mudança. Chamamos isso de ALAVANCAR CONSCIÊNCIAS. Estávamos firmemente comprometidas em encontrar a verdade sob a massa de mentiras sobre as mulheres e contá-la da maneira mais clara possível. […] Colocamos na vanguarda de nossa luta as formas de opressão que todas as mulheres experimentam e da qual todos os homens se beneficiam, para que elas entendam que mesmo o melhor dos homens não é bom o suficiente e é necessária uma verdadeira mudança fundamental nas relações de poder. […]

Estávamos determinadas a examinar nossas vidas com base no que sabíamos e no que podíamos saber, sem olhar para algum pensamento positivo sobre uma idade de ouro do matriarcado quando as mulheres supostamente governavam o mundo.

Por meio da conscientização, aprendemos desde cedo que O PESSOAL É POLÍTICO, que muitos daqueles que pareciam ser nossos problemas e frustrações individuais eram realmente um problema social que era resultado do poder que os homens tinham sobre nós. Estar presa ao trabalho doméstico e à educação dos filhos, falta de aborto e cuidado dos filhos, sexo insatisfatório, códigos de aparência opressivos, padrões duplos e falta de respeito foram todos problemas políticos que resultaram na usurpação de nosso tempo, trabalho e energia mental e emocional. Portanto, argumentamos que cada mulher que resistia por si mesma, embora fosse muitas vezes necessário, não era suficiente para conquistar a liberdade. Teríamos de nos unir como os sindicatos haviam feito e como o movimento pela liberdade negra estava fazendo, para construir poder suficiente para mudar a sociedade como um todo, não apenas um homem de cada vez. Precisávamos de um forte movimento de libertação das mulheres que pudesse falar e agir com o poder de uma classe no interesse de todas as mulheres.” [11]

A questão aqui, portanto, não é se as mulheres reúnem ou não para contar suas experiências, para falar de suas vivências e inclusive traumas – sim, traumas, porque é impossível passar pela opressão e exploração incólume, sem marcas. Todas essas experiências se tornam traços constitutivos – a tal “identidade”. A questão, então, é se existe um objetivo em dissecar essas experiências? Para que elas estão na mesa? O que tiraremos dali, para quê e como será utilizado?

Não basta ser feito por mulheres para ser feminismo. Inclusive, nem tudo que é feito por um grupo autodeterminado feminista é, de fato, feminismo ou política. Existem balizas aqui. Há começo, há meio e fim. Estratégia, ação e um objetivo a alcançar.

Se reunimos para falar de nossas vidas e nossas experiências apenas para “por para fora”, para nos esvaziarmos e sentirmos bem e voltarmos depois à mesma vida cotidiana, então realmente estamos fazendo terapia, não feminismo. Apoio grupal, não política. Mas se estamos colocando nossas experiências para análise e à serviço da nossa estratégia política, para descobrir um padrão, como acontece, quem ou o quê causa isso, como chegar até outras mulheres que estejam passando por isso ou antes que passem por isso, como mobilizá-las e, sobretudo, descobrir o que é preciso fazer para que isso pare de acontecer… aí sim estamos fazendo política.

A pergunta-chave aqui é: e depois de alavancar as consciências? Vamos todas para casa, tão empoderadas que possamos mudar o mundo do nosso próprio umbigo sem a luta coletiva?

Os grupos feministas autônomos não devem se esquecer nem a razão de serem autônomos, nem a razão de serem feministas. Conscientizar é um passo. Um pequeno-grande passo. Mas o caminho se faz caminhando, um passo após o outro.

Olá, texto muito bom como todos os que eu já li de vocês.

Me fez pensar em muita coisa, mas escolhi um recorte para comentar, inclusive porque sou psicóloga e isso me interessa muito. Mas tenho a intenção de somar com meu ponto de vista e não de discordar.

Qualquer atividade ou troca tem o potencial de ser terapêutica para quem a pratica de forma ativa ou passiva. E o que vai determinar isso é a relação de sentido que essa prática terá para cada indivíduo singularmente. Portanto, não adianta estipular regras, enquadre, modelos, objetivos, delimitação de tema, ou qualquer outra coisa de ordem prática, imaginando que isso tirará a possibilidade do terapêutico porque esse controle é de cada indivíduo e não do ambiente. (Nem acho que é isso que se propõe nos coletivos, estou só refletindo)

A melhor estratégia na minha visão é acolher essa potência e trabalhar com ela.

Outro ponto muito importante, é que nem tudo que é terapêutico é TERAPIA. A segunda só é assim quando na presença de uma teoria e técnica específicas para tal, coordenadas por um profissional capacitado para isso. Bem como, em ambiente e setting propício. O que quer dizer que não só algumas diretrizes específicas precisam existir, como também os indivíduos que ali participam precisam ter a clareza e topar que estão participando de uma terapia. Dessa forma, o que determina a terapia não é apenas ou necessariamente o porquê das mulheres estarem falando de suas experiências pessoais e nem o que elas vão fazer com isso depois.

Me chama muito a atenção essa percepção de que todo coletivo tem esse potencial de virar mais terapêutico do que organização política, no sentido de ficar nas transformações individuais e pouco nas articulações coletivas. Acho que você no texto dá ótimas razões para o entendimento disso. Mas eu me pergunto, será que além dos espaços com objetivos políticos e coletivos nós não deveríamos também ofertar espaços de terapia, de grupo psicoterapêutico? Acho que essa demanda está dada e ela deveria ser acolhida dentro das organizações de coletivos feministas, tanto quanto os espaços de empoderamento para a pratica política em si. Podendo ser inclusive um recurso importante pra potencializar os outros.

Fico pensando que todos temos tempos psíquicos muito diferentes, e por isso as mulheres estarão sempre em momentos diferentes no que diz respeito às condições de enfrentamento dentro da luta. Terão as que já estão ávidas por colocar a mão na massa, digamos assim, aquelas que ainda estão se aproximando da internalização dessas idéias, que eu posso dizer por experiência própria e de observar outras mulheres, demanda muita, mas muita energia psiquica esse processo e às vezes não sobra para aplicar em outros aspectos por um tempo e por último aquelas que conseguem fazer as duas coisas simultaneamente.

Então porque não ofertar mais de um espaço com características e objetivos diferentes?

As minhas pontuações tiveram o objetivo de trazer pra discussão a dimensão do subjetivo, do psíquico, do inconsciente.

Queria ouvir a opinião de vocês e continuar essa discussão! 🙂

Amanda, concordamos que existe uma demanda reprimida muito forte de acolhimento e apoio terapêutico em qualquer espaço de militância, e principalmente o de militância feminista, porque estar nesses espaços é ter toda a construção da nossa psiquê desafiada a todo momento além de revisitar muitos monstros internos. E esse deve ser um trabalho a ser realizado em paralelo e que com certeza apoiaria a prática militante, mas a militância em si acaba tendo pouco recurso para lidar com essa demanda (que sim, ela mesma causa).

Comentários estão fechados.